La muerte como acto de justicia: crítica social y mito en La muerte tiene permiso de Edmundo Valadés

“La asamblea da permiso a los de San Juan de las Manzanas para lo que solicitan.”

La muerte como acto de justicia:

crítica social y mito en La muerte tiene permiso de Edmundo Valadés

Sabak' Ché

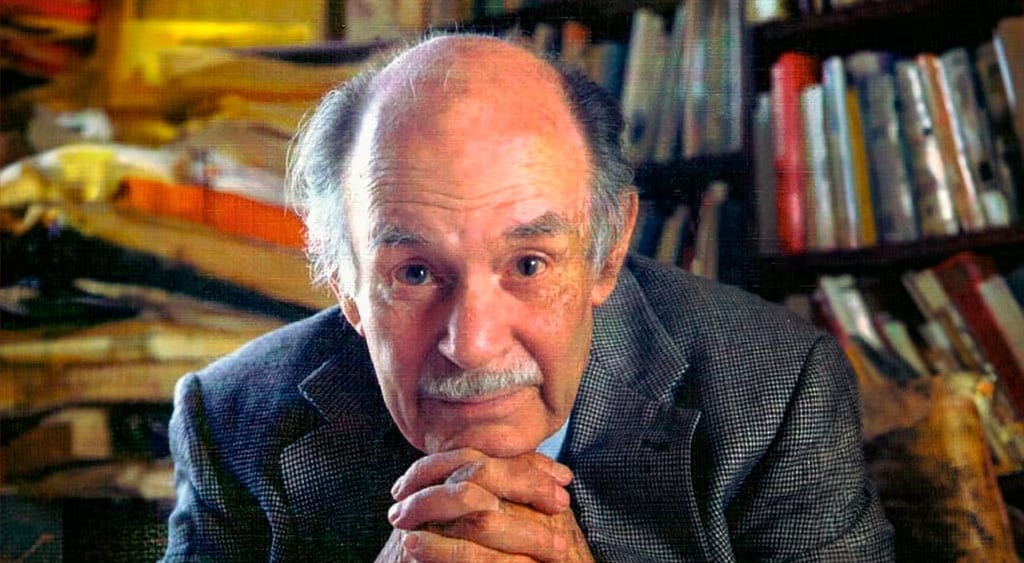

La muerte tiene permiso fue publicado por primera vez en 1955 por el Fondo de Cultura Económica; desde entonces se ha reeditado con frecuencia y se ha vuelto un clásico del cuento mexicano por su mezcla de realismo social y resonancia mítica. Además, el cuento se encuentra difundido en repositorios y antologías y es conocido por su cierre lapidario y su voz coral.

Abstract

El presente ensayo aborda La muerte tiene permiso de Edmundo Valadés como una fábula moral que trasciende su contexto rural para convertirse en una metáfora universal sobre la justicia y la muerte en México. A través del análisis de su estructura simbólica y de sus implicaciones éticas, se explora cómo el relato reinterpreta la muerte no como castigo, sino como restitución del equilibrio social. El cuento se sitúa en el cruce entre mito y crítica, mostrando cómo la colectividad asume el poder de decidir ante la ausencia de instituciones legítimas.

Asimismo, el ensayo establece un diálogo entre la visión de la muerte en el cuento y el imaginario cultural del Día de Muertos, reconociendo en ambos una concepción que vincula el fin con la continuidad, y la pérdida con la memoria. Desde una lectura contemporánea, el texto de Valadés sigue interpelando a una nación marcada por la desigualdad y la impunidad, recordando que la justicia negada por el Estado puede emerger —como en el relato— desde la voz del pueblo.

Finalmente, La muerte tiene permiso se revela como una alegoría atemporal de la moral colectiva mexicana: un testimonio de cómo la literatura, al hablar de la muerte, sigue defendiendo el derecho a la vida digna.

“La asamblea da permiso a los de San Juan de las Manzanas para lo que solicitan.”

(Edmundo Valadés, La muerte tiene permiso, 1955)

Un escenario de voces: la asamblea como dispositivo narrativo

El cuento La muerte tiene permiso de Edmundo Valadés abre con una imagen sencilla pero cargada de significado: un grupo de campesinos se presenta en una asamblea para hablar frente a las autoridades. Esa escena, aparentemente cotidiana, encierra el verdadero núcleo del relato. La asamblea no es solo un marco narrativo; es el escenario donde las voces silenciadas del pueblo irrumpen en el espacio del poder. Valadés construye, desde el inicio, un contrapunto entre quienes dominan la palabra y quienes han sido históricamente privados de ella.

La elección de la asamblea como dispositivo narrativo no es casual. En el México rural de mediados del siglo XX —época en la que Valadés escribe— las asambleas campesinas eran espacios ambiguos: lugares de participación, pero también de control. En el cuento, ese doble carácter se conserva. Los campesinos llegan con humildad, casi con temor, pero también con una convicción férrea: han decidido contar una historia terrible para justificar un acto aún más terrible. La palabra se vuelve su única herramienta de defensa y, al mismo tiempo, su única forma de justicia.

La estructura coral del relato —ese “nosotros” que habla en voz colectiva— rompe con la tradición del narrador omnisciente o del héroe individual. Aquí no hay protagonista, sino una comunidad entera que se funde en un solo discurso. Esa colectividad convierte al relato en un testimonio. El “yo” desaparece y deja paso a un “nosotros” que narra el dolor, la impotencia y finalmente la acción. En esa coralidad está el gesto político del cuento: Valadés otorga voz a quienes el sistema mantiene callados.

La escena de la asamblea, además, funciona como metáfora del país. Los campesinos representan al pueblo mexicano que, tras la Revolución, fue relegado a la periferia de la justicia social. Frente a ellos, las autoridades —sentadas, expectantes, distantes— encarnan el aparato institucional que escucha pero no actúa. Este contraste es esencial para comprender el tono del cuento: no se trata de una súplica, sino de una exposición moral. Los campesinos no piden perdón; exponen las razones de su acto. La asamblea se convierte, así, en un tribunal simbólico donde la justicia legal y la justicia moral se enfrentan.

Valadés maneja con maestría el ritmo del relato. La oralidad campesina —sus giros, su sintaxis quebrada, sus repeticiones— dota al texto de autenticidad y tensión. El lector se siente parte de la escena, casi como si estuviera entre los oyentes, siguiendo con atención cada palabra de los oradores. Esa inmediatez convierte la narración en una suerte de documento vivo, una voz que se impone sobre el silencio institucional.

En última instancia, la asamblea es el espacio donde se recupera la dignidad. Es ahí donde el pueblo, representado por sus voceros, enuncia su verdad frente al poder. Y en ese acto de hablar —antes incluso del acto de matar— se consuma la primera forma de justicia: ser escuchados. El cuento no inicia con violencia, sino con palabra; no con el crimen, sino con la necesidad de explicarlo.

“En la voz de los campesinos, la palabra deja de ser súplica y se convierte en un acto de dignidad: el lenguaje mismo se vuelve justicia.”

Voces campesinas y retórica del agravio: estilo y oratoria

Una de las mayores virtudes del cuento La muerte tiene permiso reside en la fuerza de su voz narrativa. Edmundo Valadés consigue que el lenguaje del pueblo —con su sencillez, su oralidad y su carga emocional— se convierta en un instrumento de denuncia. No hay artificio ni retórica grandilocuente: el estilo es directo, casi seco, y sin embargo, profundamente poético. Esa economía del lenguaje revela la autenticidad del habla campesina, pero también la precisión del escritor que la elabora con cuidado.

El tono con el que los campesinos narran sus desgracias tiene algo de ritual y de confesión. No buscan convencer con argumentos lógicos, sino conmover con la verdad de su experiencia. Cada frase que pronuncian está sostenida por el peso del sufrimiento y la impotencia acumulados. La oralidad que domina el cuento —esa cadencia de quien relata algo vivido, no leído— transforma la narración en una especie de acto comunitario. Es el relato de una herida colectiva, contado con una voz que no distingue entre el yo y el nosotros.

Valadés logra que el discurso de los campesinos adquiera una textura moral. No hablan desde la ira, sino desde la dignidad. Su modo de expresarse está lleno de respeto, incluso cuando se trata de un acto violento: piden permiso para matar, como si la justicia, en su sentido más hondo, necesitara un reconocimiento formal. Ese gesto de cortesía —tan contradictorio, tan profundamente humano— le da al relato su tono trágico. La violencia no se justifica, pero se explica. La palabra precede al acto, lo legitima y lo vuelve comprensible dentro de un orden ético que trasciende el derecho positivo.

La retórica del agravio se construye desde la repetición y la imagen. Los campesinos relatan cómo el presidente municipal abusó de su poder, explotó al pueblo y lo humilló. Cada episodio narrado se suma al anterior como un golpe más a la conciencia del lector. La repetición no aburre: acumula indignación. Valadés sabe que la fuerza del testimonio radica en su reiteración. Las palabras sencillas, dichas una y otra vez, terminan por convertirse en una letanía que exige reparación.

Hay también una profunda musicalidad en la narración. Las pausas, las interrupciones, los silencios entre frases breves crean una cadencia casi oral. El cuento está pensado para ser escuchado tanto como leído. En esa musicalidad reside su verdad: la palabra hablada —la palabra del pueblo— se erige como el único medio para romper el silencio de la injusticia.

El resultado es una voz coral, impregnada de humildad pero también de autoridad moral. Los campesinos no recurren al discurso político ni a la amenaza. Hablan desde la experiencia, desde el dolor que ya no puede callarse. Su palabra, aunque sencilla, tiene el poder de poner en duda todo el sistema judicial y moral de su tiempo. En esa tensión entre el habla popular y la solemnidad del juicio institucional, Valadés construye una escena profundamente mexicana: la de quienes buscan justicia con las únicas armas que poseen —la memoria y la palabra.

Permiso y legitimación: el gesto del voto como rito

El corazón simbólico del cuento La muerte tiene permiso se encuentra en el acto que le da título: la solicitud y la concesión de un permiso para matar. En esa frase —tan sencilla y al mismo tiempo tan perturbadora— Edmundo Valadés concentra todo el peso moral de la historia. Los campesinos no irrumpen con violencia, sino que se presentan ante una autoridad para pedir aprobación. Este gesto convierte el asesinato en un acto ritual, donde el poder institucional y la voluntad popular se cruzan en un momento de ambigua legitimación.

La idea de “pedir permiso” introduce una tensión ética y religiosa: quien pide reconoce una jerarquía, pero también la desafía. Al solicitar autorización, los campesinos admiten que la ley existe, pero la ponen a prueba; buscan que el Estado sancione lo que el Estado mismo ha permitido con su negligencia. El permiso, más que una formalidad, es una forma de exigir responsabilidad: si la justicia oficial ha fallado, entonces el pueblo reclama el derecho de ejercerla por su cuenta.

Valadés escribe este gesto con una sobriedad impresionante. No hay dramatismo, no hay exaltación. Todo ocurre en un tono casi administrativo: una asamblea, un trámite, una votación. Pero en ese tono neutro se esconde la carga trágica del cuento. La burocracia se mezcla con lo sagrado; la asamblea, con un ritual de expiación. Cuando los delegados levantan la mano para otorgar el permiso, no solo están aprobando una acción concreta: están consagrando una transgresión como si fuera un acto moralmente necesario.

El voto colectivo tiene aquí una dimensión casi litúrgica. No es el voto de la democracia moderna, sino el de una comunidad que decide su destino frente a la injusticia. La votación adquiere el peso de un sacrificio: el presidente municipal debe morir para que la comunidad recupere su equilibrio. Este gesto recuerda antiguas formas de justicia ritual, donde el castigo del tirano no era solo venganza, sino restauración del orden cósmico. En ese sentido, el permiso se convierte en un símbolo del poder comunitario frente al poder institucional.

Lo más inquietante del cuento es que la autoridad, tras escuchar, concede el permiso. No hay resistencia ni sorpresa. Ese acto de aprobación, dicho con frialdad burocrática —“La asamblea da permiso a los de San Juan de las Manzanas para lo que solicitan”— convierte el crimen en un hecho legalizado. El relato no ofrece moraleja, sino ironía: la violencia del pueblo es reconocida por el mismo sistema que la engendró. Así, la ley y la transgresión se confunden; la muerte, paradójicamente, obtiene legitimidad.

Valadés no celebra la violencia, pero sí muestra cómo la injusticia estructural conduce a un momento límite donde la ley deja de ser garantía moral. El permiso funciona como metáfora del fracaso del Estado, pero también como una forma de justicia arcaica que el pueblo vuelve a reclamar. La votación final, silenciosa y solemne, tiene algo de misa profana: se absuelve al pueblo de su culpa al convertir el crimen en mandato colectivo.

En este punto, la muerte se vuelve un acto de redención. No se mata por odio, sino por equilibrio. El gesto del voto —ese “dar permiso”— deja de ser un trámite político para transformarse en un rito simbólico donde la comunidad reordena el mundo a su manera.

“El presidente municipal no es un hombre, sino un emblema: el rostro invisible del poder que el pueblo decide destruir para recobrar su dignidad.”

La figura del presidente municipal: poder, impunidad y representación del Estado

El presidente municipal de La muerte tiene permiso no es solo un personaje; es la encarnación del poder abusivo, la síntesis de todas las injusticias que aquejan a la comunidad. Edmundo Valadés lo construye no como individuo, sino como símbolo. Su figura representa al cacique, al funcionario corrupto y al Estado mismo, incapaz de escuchar y de servir. No tiene nombre propio, porque su identidad no importa: lo que importa es el papel que desempeña dentro de un sistema donde la autoridad se confunde con la violencia.

Desde los testimonios de los campesinos, el presidente aparece como un hombre impune. Roba, humilla, abusa, se adueña del agua y de la tierra, y lo hace con la certeza de que nadie lo detendrá. Es el rostro local de una estructura nacional de corrupción. Valadés no necesita describirlo con detalle físico ni psicológico; basta con la acumulación de agravios para que su figura se vuelva monstruosa. En ese sentido, su poder es casi metafísico: domina no solo por la fuerza, sino por el miedo, y ese miedo se transmite de generación en generación como una herida heredada.

El presidente municipal representa una de las contradicciones más dolorosas del México posrevolucionario: el poder que surgió del pueblo se volvió contra él. Lo que debía ser un gobierno cercano y justo se transformó en una maquinaria de opresión. Por eso, cuando los campesinos narran sus sufrimientos, no están hablando de un hombre, sino de una estructura. La venganza que piden no es personal, sino simbólica: matar al presidente es castigar a la impunidad misma.

El cuento sugiere que la violencia del pueblo no nace del odio irracional, sino de la experiencia prolongada de la humillación. En este sentido, Valadés recupera un motivo antiguo: el del tirano cuya caída restaura el orden moral. La ejecución del presidente se asemeja a una purificación social. Sin embargo, el autor evita la tentación de convertirlo en héroe negativo o mártir; lo mantiene en la esfera del símbolo. El presidente no tiene rostro porque su rostro podría ser cualquiera. Es el arquetipo del poder corrompido, del funcionario que ha olvidado su deber y ha hecho de su cargo una forma de feudalismo.

Hay también una dimensión casi mitológica en su presencia. En los relatos populares, la figura del cacique se asocia con lo infernal: un hombre que controla la vida y la muerte de los demás, que posee el agua y el alimento, que decide el destino de su gente. En el cuento, el presidente municipal cumple ese papel: su dominio es absoluto hasta que el pueblo decide romper el pacto de sumisión. Cuando los campesinos actúan, el mito se invierte: el monstruo es vencido no por un héroe, sino por la colectividad anónima.

Valadés, con su tono contenido, logra que el acto final tenga la fuerza de una revelación moral. La muerte del presidente no resuelve la historia, pero reordena su sentido. Lo que muere no es solo un hombre, sino la idea misma de autoridad sin justicia. La comunidad, al eliminarlo, destruye también su miedo. Y en ese gesto —violento, sí, pero profundamente humano— el cuento alcanza su verdad simbólica: para recuperar la vida, a veces el pueblo debe matar al fantasma que lo oprime.

La muerte como restablecimiento moral: símbolo y función social

En La muerte tiene permiso, la muerte no es un final, sino una forma de restablecer el equilibrio roto por la injusticia. Edmundo Valadés convierte el acto de matar en un símbolo moral, más que en un simple acto de venganza. En su relato, la muerte asume una función casi ritual: no destruye, sino que purifica. De ahí que el título mismo del cuento sea una paradoja poderosa: la muerte, aquello que en cualquier sistema ético sería lo prohibido, se presenta aquí como lo necesario, lo inevitable, lo justo.

Valadés no moraliza, pero sí deja entrever que la muerte, en este contexto, cumple una función reparadora. Cuando la ley se corrompe y el poder protege a los culpables, el pueblo toma en sus manos la tarea de restituir el orden perdido. La muerte del presidente municipal no es solo castigo; es una forma de devolver sentido al mundo. Se trata de una muerte colectiva en su ejecución, pero también en su significado: el pueblo entero mata, y en ese acto, el pueblo entero renace.

El cuento puede leerse entonces como una alegoría de la justicia ancestral. En muchas tradiciones, la violencia ritual purga el mal acumulado. En el México profundo que Valadés evoca, esa idea persiste: la muerte puede ser un gesto de equilibrio cósmico, un modo de reconciliar a la comunidad con su propio destino. Lo que para la ley moderna es crimen, para la moral campesina es restauración. Por eso la muerte no se narra con morbo ni con detalle: se menciona como un hecho ya consumado, casi natural, como si el universo hubiera vuelto a su curso.

En este punto, la narrativa de Valadés se aproxima al pensamiento mexicano sobre la muerte, tan magistralmente explorado por Octavio Paz en El laberinto de la soledad:

“La muerte mexicana es siempre la muerte viva: un espejo de la vida del pueblo.”

En el cuento, ese reflejo es claro. La muerte del presidente no es negación de la vida, sino afirmación de una vida digna. Se mata no para destruir, sino para recordar que la existencia humana solo tiene sentido cuando hay justicia.

La función social de la muerte, por tanto, es doble. Por un lado, restituye el orden moral; por otro, reafirma la identidad colectiva. La comunidad se cohesiona a través del acto violento, pero también a través del relato que lo perpetúa. La narración misma —la palabra del pueblo contando lo sucedido— es una prolongación simbólica de esa muerte. La historia no busca gloria ni redención personal; busca perpetuar la memoria del agravio y su reparación.

Valadés nos recuerda que, en los márgenes del poder, la justicia adopta formas que desafían la lógica institucional. La muerte, en este contexto, deja de ser el enemigo universal para convertirse en una aliada del equilibrio. No hay placer en la violencia, pero sí una profunda necesidad de restablecer el sentido moral del mundo.

Así, La muerte tiene permiso no es un relato sobre el crimen, sino sobre la supervivencia ética. Matar se convierte en un acto de redención colectiva, en un intento desesperado por volver a creer en el orden, incluso cuando la ley ha dejado de tener sentido.

“Como en el Día de Muertos, en Valadés la muerte no separa: reconcilia; no aterra: ordena; es la palabra final con la que el pueblo reescribe su historia.”

Eco cultural: resonancias con el imaginario del Día de Muertos

En México, hablar de la muerte es hablar de la vida. Ningún otro país ha sabido integrar con tanta naturalidad el fin y la permanencia, el duelo y la celebración. La muerte tiene permiso de Edmundo Valadés dialoga de manera silenciosa, pero poderosa, con esa concepción profundamente mexicana de la muerte como continuidad y espejo de la existencia. El cuento no describe ofrendas ni calaveras, pero está atravesado por la misma lógica que anima al Día de Muertos: la certeza de que la muerte no es ausencia, sino un acto que devuelve sentido a la comunidad.

El relato comparte con la tradición del Día de Muertos su tono de reconciliación. No hay terror ni desesperación en la muerte del presidente municipal; hay, en cambio, una sensación de descanso moral. La comunidad ha cumplido un ciclo, ha cerrado una herida. De la misma manera en que el altar del Día de Muertos busca honrar y pacificar a los difuntos, el acto colectivo de justicia en el cuento busca pacificar el alma del pueblo. La muerte, entonces, se convierte en un lenguaje compartido entre vivos y muertos, una conversación que restituye la armonía del mundo.

El gesto de pedir permiso —que da título al cuento— puede incluso entenderse como un eco de los rituales de respeto hacia la muerte. En el México tradicional, la muerte se trata con reverencia: se le habla, se le pide, se le invita a la mesa. Los campesinos de Valadés actúan con el mismo espíritu ritual. No matan por impulso, sino tras haber formulado una petición solemne. En ese sentido, la muerte se inscribe en un orden sagrado. Es un acto que requiere palabra, deliberación y consentimiento.

Esta afinidad cultural se extiende también al tono del relato. Como en las festividades del Día de Muertos, donde conviven la risa, la música y la reflexión, el cuento mezcla la gravedad moral con una suerte de serenidad. No hay dramatismo ni horror; hay aceptación. El crimen se menciona con la misma calma con la que se recuerda a los difuntos: sin negar el dolor, pero integrándolo en la vida cotidiana. Valadés no necesita adornar su prosa con símbolos explícitos; la atmósfera misma del relato evoca la visión mexicana de la muerte como parte inseparable de la existencia.

Octavio Paz, en su célebre ensayo Todos Santos, Día de Muertos, afirmaba que el mexicano “la frecuenta, la acaricia, la festeja; es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente”. Esa actitud, a medio camino entre la ironía y la ternura, puede sentirse también en el cuento. La muerte del presidente municipal, aunque violenta, no se presenta con horror ni solemnidad trágica: es un acto que se narra con naturalidad, como si la comunidad hubiera pactado con la muerte su propia forma de justicia.

En La muerte tiene permiso, la relación entre el pueblo y la muerte está despojada de miedo. Lo que podría ser un acto de barbarie se transforma en una expresión de sabiduría ancestral: la comprensión de que todo ciclo necesita cerrarse, que todo abuso debe encontrar su término, que la vida solo puede florecer cuando la injusticia ha sido enterrada. Esta idea resuena con la filosofía del Día de Muertos: solo enfrentando la muerte sin temor se puede vivir en plenitud.

De ese modo, el cuento de Valadés trasciende su anécdota rural y se instala en el territorio del mito nacional. No es una historia sobre un crimen, sino sobre una comunidad que, como en el altar del 2 de noviembre, busca reconciliarse con sus muertos y con su destino. La muerte “tiene permiso” porque el pueblo ha aprendido que sin ella no habría paz, ni justicia, ni memoria.

Dilemas éticos: venganza, justicia y memoria colectiva

El verdadero poder de La muerte tiene permiso no radica solo en su retrato social, sino en el dilema moral que deja al lector. ¿Puede la violencia ser justa? ¿Puede un pueblo decidir sobre la vida de otro sin convertirse en aquello que combate? Edmundo Valadés no ofrece respuestas, pero sí un escenario en el que la ética se pone a prueba. Su cuento, más que un relato de venganza, es una exploración de los límites de la justicia cuando el sistema legal se vuelve cómplice de la injusticia.

Los campesinos de Valadés no actúan movidos por el rencor, sino por una especie de cansancio histórico. No buscan placer en la muerte del presidente municipal; buscan alivio. Su violencia no es un estallido irracional, sino una consecuencia. En este sentido, el cuento plantea una paradoja profundamente humana: cuando la ley no protege, el crimen puede parecer el único camino hacia la justicia. El título del cuento, con su tono burocrático, revela la ironía moral de esa paradoja: incluso la muerte necesita un permiso, una formalidad que la legitime ante el poder.

La ética de Valadés se mueve en una zona de ambigüedad. El autor evita condenar o justificar a sus personajes. Su mirada es compasiva, no moralista. Entiende que el pueblo no actúa desde la maldad, sino desde la desesperación. Pero tampoco romantiza la violencia: la presenta con sobriedad, como un acto necesario pero trágico. Esa tensión hace que el cuento funcione como espejo de la condición humana: todos necesitamos creer en una justicia que nos trascienda, pero a veces esa creencia se contamina con la sed de venganza.

En términos filosóficos, Valadés coloca a su comunidad en el umbral entre la ética y la necesidad. La muerte del presidente municipal no se plantea como una decisión individual, sino como un mandato colectivo. Ese matiz es crucial: la colectividad se diluye en su propia responsabilidad, y con ello, el cuento nos obliga a pensar en cómo la comunidad justifica sus actos. ¿Quién es culpable cuando todos son el ejecutor? ¿Quién carga con la culpa cuando la moral se decide en grupo? La asamblea que da permiso se convierte, así, en un tribunal del alma.

El cuento también se puede leer como una meditación sobre la memoria. La muerte del presidente no borra el pasado; lo fija. A través del relato oral, el pueblo perpetúa la historia de su agravio y su resolución. Cada vez que se cuenta el suceso, se reactiva el dilema ético, se recuerda la injusticia y se mantiene viva la conciencia moral. La palabra, más que la violencia, es la verdadera herramienta de justicia en el cuento: es la memoria la que preserva la dignidad de los campesinos, y la que impide que su acto se pierda en el olvido o la culpa.

Desde una lectura contemporánea, el dilema ético de Valadés sigue resonando en el México actual. La impunidad, la corrupción y la desconfianza en las instituciones continúan vigentes. El cuento, leído hoy, parece advertir que cuando el Estado no escucha, el pueblo siempre encontrará otra manera —terrible, simbólica o real— de hacerse oír. En esa advertencia radica su vigencia moral.

La muerte tiene permiso no nos invita a justificar la violencia, sino a entenderla. Y ese entendimiento, que no absuelve pero humaniza, es la forma más profunda de reflexión ética que puede ofrecer la literatura.

“En México, la muerte sigue pidiendo permiso: a veces para vengar, a veces para recordar, siempre para recordarnos que la justicia aún no llega.”

Lecturas contemporáneas: vigencia y resonancias en el México actual

Más de medio siglo después de su publicación, La muerte tiene permiso conserva una fuerza que trasciende su tiempo. En su aparente sencillez narrativa late una verdad que sigue hiriendo: en México, la justicia muchas veces necesita morir para renacer. El cuento de Edmundo Valadés, escrito en un contexto rural y postrevolucionario, anticipa las fracturas que hoy siguen marcando la vida nacional: la desigualdad, el abuso de poder, la impunidad.

En la actualidad, los ecos de esa asamblea campesina resuenan en las comunidades que, ante la ausencia del Estado, crean sus propios sistemas de justicia. Policías comunitarias, autodefensas, colectivos de búsqueda: todos, de un modo u otro, repiten el gesto simbólico del “permiso” del cuento. La sociedad civil, cansada de esperar respuestas, toma decisiones que antes pertenecían a las instituciones. La muerte, en su dimensión literal o metafórica, se vuelve una forma de enunciar lo que la ley calla.

Valadés, sin proponérselo, anticipó ese conflicto moderno entre legitimidad y violencia. Su cuento no es un llamado a la rebelión, sino un espejo donde se refleja el desencanto. El presidente municipal representa el rostro eterno del poder injusto: aquel que gobierna sin escuchar, que explota sin rendir cuentas. Su muerte, entonces, no es un acto político, sino un acto de memoria colectiva. El pueblo no mata solo a un hombre, sino a la figura de la impunidad.

Esta vigencia del cuento también tiene una dimensión simbólica. En un país donde la muerte se ha vuelto parte de lo cotidiano, La muerte tiene permiso recuerda que aún puede haber un sentido moral detrás del dolor. No toda muerte es absurda; algunas, como en el relato, surgen de un deseo profundo de equilibrio. El texto nos confronta con la necesidad de recuperar la dimensión ética de la pérdida: de volver a mirar a la muerte no solo como tragedia, sino como signo de algo que la vida ha dejado de resolver.

Desde el punto de vista literario, el cuento de Valadés mantiene una actualidad sorprendente por su economía y su universalidad. Su brevedad lo vuelve casi una parábola: una historia mínima que encierra un problema infinito. En pocas páginas, logra condensar el drama de todo un país que, generación tras generación, sigue preguntándose quién tiene permiso de morir, y quién tiene permiso de matar.

En el contexto del siglo XXI, La muerte tiene permiso vuelve a interpelarnos desde una herida colectiva aún abierta. El “permiso” que los campesinos solicitan se convierte en espejo de nuestra propia pasividad: la autorización tácita que la sociedad concede cada vez que normaliza la injusticia. ¿Cuántas veces seguimos otorgando, sin saberlo, ese mismo permiso? ¿Cuántas muertes más se justifican en nombre del orden, de la justicia o de la paz? Valadés no ofrece consuelo, sino una pregunta que se repite como eco en la conciencia: ¿qué sucede cuando la ley deja de hablar y solo la muerte parece escuchar?

Así, su cuento no envejece porque pertenece al presente. Su vigencia nace de recordarnos que toda justicia aplazada termina por inventar su propio lenguaje. Y, a veces —en la literatura, como en la vida— ese lenguaje adopta la voz implacable de la muerte.

Bibliografía

Valadés, Edmundo. La muerte tiene permiso. En Cuentos mexicanos del siglo XX, Fondo de Cultura Económica, México, 1964.

Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. Fondo de Cultura Económica, México, 1950.

Fuentes, Carlos. La muerte y la palabra. Ensayo en Tiempo Mexicano, Joaquín Mortiz, 1971.

Monsiváis, Carlos. Los rituales del caos. Era, México, 1995.

Reyes, Alfonso. La experiencia literaria. Fondo de Cultura Económica, México, 1942.

Sarlo, Beatriz. Tiempo pasado: cultura de la memoria y giro subjetivo. Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2005.