Entre risas y huesos

“La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera.”

Entre risas y huesos:

la calavera como emblema estético del arte mexicano

Sabak' Ché

Aunque hoy las calaveras de azúcar y las catrinas son íconos universales del Día de Muertos, su origen está en una fusión entre las prácticas prehispánicas de culto a los cráneos y la tradición barroca europea de las vanitas, pinturas que recordaban la fugacidad de la vida. José Guadalupe Posada transformó ese símbolo religioso y fúnebre en una imagen popular y satírica, que luego Diego Rivera reinterpretó en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, dando nacimiento a la Catrina moderna.

Abstract

Este ensayo analiza la calavera como emblema estético en el arte mexicano, desde sus raíces rituales prehispánicas hasta su consolidación en el arte contemporáneo. Se explora cómo, a través de José Guadalupe Posada y la figura de la Catrina, el símbolo transitó del ámbito ritual y popular al muralismo, la escultura y la reinterpretación artística actual. La calavera es examinada no solo como representación de la muerte, sino como instrumento de crítica social, identidad cultural y reflexión estética. Se estudian también las reinterpretaciones contemporáneas en la obra de Betsabeé Romero y Sergio Hernández, así como su expansión en el arte urbano y la moda, evidenciando la persistencia de su significado simbólico y su capacidad para unir tradición y modernidad.

“La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera.”

— José Guadalupe Posada, Calaveras y cráneos de don Posada (ca. 1910)

La sonrisa de la muerte

Desde tiempos remotos, la humanidad ha intentado representar la muerte como una manera de comprenderla, de otorgarle forma y sentido. En México, ese rostro de la muerte adquirió una sonrisa: la calavera. A diferencia de otras culturas que la conciben como signo de temor o desolación, el arte mexicano la transformó en un símbolo de identidad, humor y belleza. La calavera no solo es una figura ósea; es un espejo del alma colectiva que se burla del poder y de sí misma.

Esta peculiar relación entre arte y muerte tiene raíces hondas. En la cosmovisión indígena, la muerte no era el final, sino un cambio de estado. Las calaveras, cráneos o huesos conservados y pintados eran parte de los rituales que celebraban la continuidad de la existencia. En ese sentido, la calavera fue siempre más que un recordatorio fúnebre: era un signo de renovación. Con la llegada del cristianismo y su simbología mortuoria, se produjo un diálogo entre ambos mundos. De la fusión entre el memento mori europeo y la visión cíclica mesoamericana surgió la estética única que caracteriza al arte mexicano de la muerte.

En las artes plásticas, este símbolo se consolidó como un emblema visual capaz de unir lo sagrado y lo profano. La calavera mexicana no pertenece ni al templo ni al cementerio: pertenece a la calle, al taller del grabador, al altar doméstico, al rostro de quien la pinta para celebrar. Desde el siglo XIX hasta hoy, ha recorrido un largo camino desde la madera tallada y el grabado hasta el mural, la escultura contemporánea y el arte urbano. En cada etapa, ha conservado esa risa que desarma al miedo.

Hablar de la calavera como emblema estético es hablar de la relación del mexicano con la vida. No se trata de un culto a la muerte, sino de una afirmación vital: la conciencia de que la vida solo cobra sentido al reconocer su finitud. El arte convierte entonces la muerte en una imagen bella, humorística y reflexiva. La calavera sonríe porque sabe que la eternidad no está en el cuerpo, sino en la mirada que la observa.

“En el fondo, la calavera mexicana continúa siendo un eco de aquellos templos donde los dioses exigían sangre para mantener el equilibrio del mundo.”

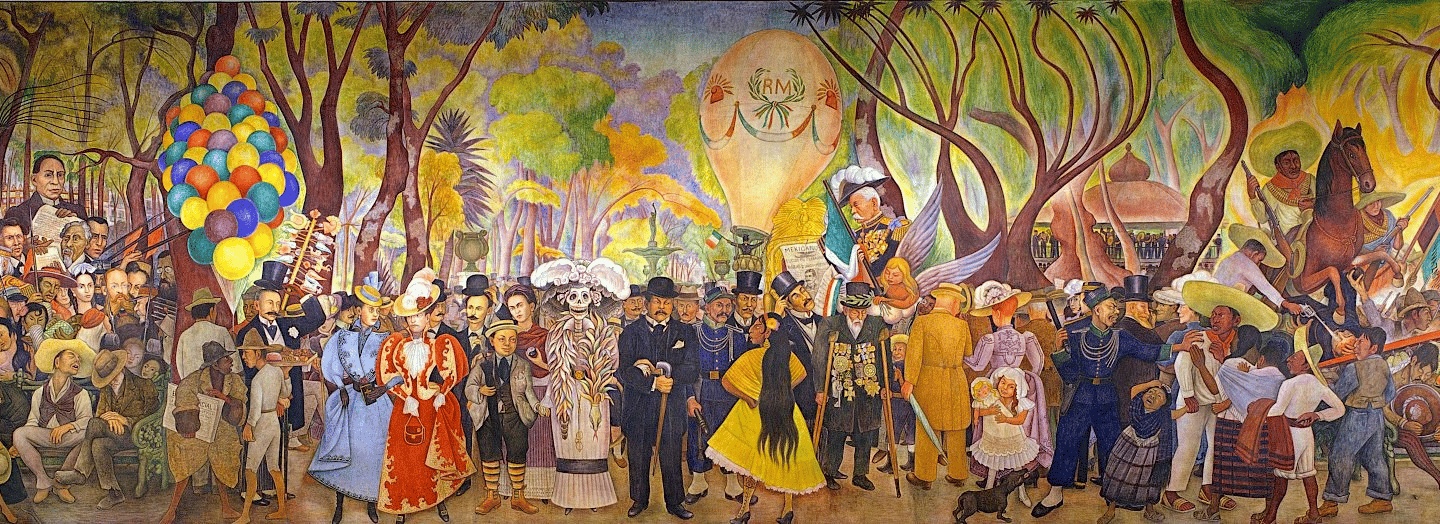

Raíces antiguas: del cráneo ritual al símbolo sagrado

Mucho antes de que las calaveras de azúcar adornaran los altares o las catrinas poblaran los murales, los antiguos pueblos mesoamericanos ya otorgaban al cráneo un valor sagrado. En el México prehispánico, la muerte formaba parte de un ciclo natural: morir no era desaparecer, sino transformarse. Los tzompantlis —muros de cráneos humanos alineados tras los sacrificios— no eran símbolos del terror, sino altares de fertilidad y renacimiento. En ellos, la muerte se mostraba abiertamente como parte del orden cósmico.

Los cráneos servían también como ofrendas o trofeos rituales, manifestaciones visibles del vínculo entre los hombres y los dioses. En la concepción mexica, el Mictlán —el inframundo— no era un castigo, sino un lugar de tránsito donde las almas emprendían un viaje hacia la renovación. Así, el cráneo, lejos de representar el fin, se convertía en símbolo de retorno. Las máscaras funerarias de jade, turquesa o obsidiana que cubrían los rostros de los gobernantes muertos confirmaban esa idea: la muerte como metamorfosis, como paso hacia otra forma de existencia.

Esta visión contrasta profundamente con la tradición europea, donde el cráneo se asociaba con el arrepentimiento y la vanidad de lo terrenal. Sin embargo, en México ambas perspectivas acabaron entrelazándose. Cuando los misioneros trajeron consigo la imaginería del memento mori, el pueblo indígena reconoció en esos símbolos una afinidad espiritual. El resultado no fue la anulación de una visión por otra, sino su fusión: la muerte cristiana, penitente y moral, se transformó en la muerte mexicana, festiva y circular.

En las artes plásticas, esa herencia sigue viva. Las calaveras talladas, los relieves en piedra y las máscaras prehispánicas son antecedentes directos de las ofrendas y representaciones actuales. El arte contemporáneo, consciente o no, sigue dialogando con aquel imaginario antiguo donde el hueso no era signo de desolación, sino de permanencia. En el fondo, la calavera mexicana continúa siendo un eco de aquellos templos donde los dioses exigían sangre para mantener el equilibrio del mundo. Hoy, el artista sustituye el sacrificio físico por el gesto simbólico: pintar, tallar o esculpir una calavera es revivir la antigua conversación entre la vida y la muerte.

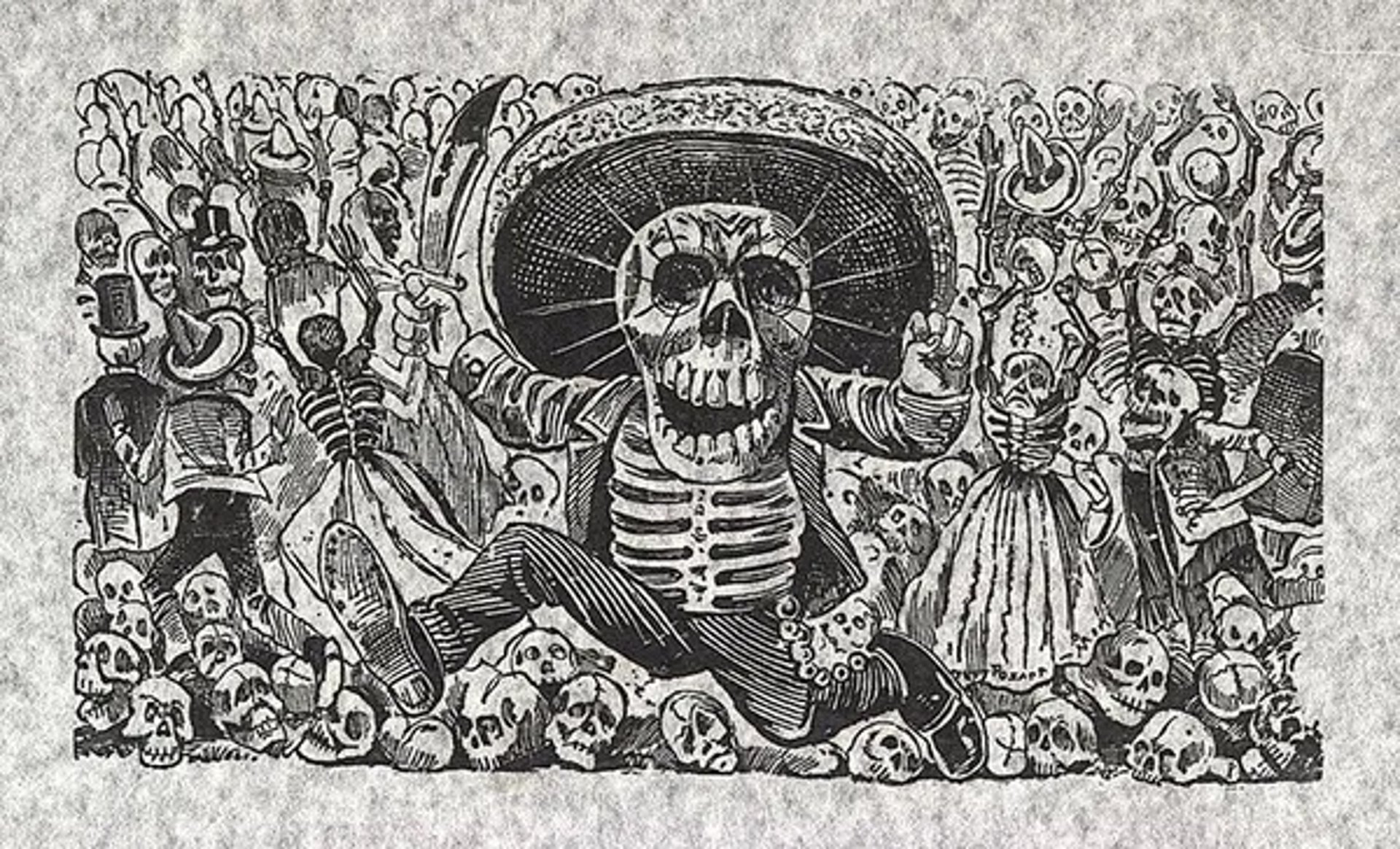

Del templo a la imprenta: Posada y la democratización de la calavera

Si los antiguos pueblos de Mesoamérica elevaron el cráneo a símbolo sagrado, José Guadalupe Posada lo devolvió al pueblo como emblema de identidad y sátira. Su obra marcó un punto de inflexión: la calavera dejó de ser únicamente un signo ritual para convertirse en imagen de resistencia, crítica social y arte popular. Con la punta de su buril, Posada grabó en zinc y plomo no solo rostros sin carne, sino la ironía de un país que reía ante su propio destino.

A finales del siglo XIX, México atravesaba profundas transformaciones. El Porfiriato consolidaba un orden autoritario que, mientras presumía modernidad y refinamiento, mantenía desigualdades abismales. En ese contexto, las calaveras de Posada —publicadas en hojas volantes, periódicos y grabados populares— se convirtieron en un espejo mordaz de la sociedad. Sus esqueletos bailaban, bebían, se casaban o posaban con elegancia, recordando que la muerte no distinguía entre clases. Esa visión democrática de la muerte, envuelta en humor, ofrecía una crítica tan profunda como accesible.

El estilo de Posada combinaba una técnica depurada con un sentido popular directo. Sus calaveras, impresas con tintas modestas, alcanzaron una vitalidad que trascendió el papel: eran caricaturas del poder, pero también celebraciones del pueblo. Su arte devolvió a la muerte el carácter festivo que las élites habían intentado relegar al ámbito del dolor. Como escribió el propio Posada: “La muerte es democrática”. En su universo visual, los esqueletos no eran motivo de horror, sino de convivencia; la parodia se convertía en una forma de sabiduría.

El impacto estético de Posada fue tan profundo que sus calaveras terminaron influyendo en los muralistas del siglo XX, quienes las reinterpretaron como símbolos nacionales. Diego Rivera, Orozco y Siqueiros hallaron en ellas una raíz visual mexicana, un lenguaje que combinaba humor, tragedia y conciencia social. Así, la calavera pasó de la imprenta al muro, del grabado al discurso artístico. Lo que antes fue un mensaje popular, se transformó en alegoría estética y política.

Posada no inventó la calavera mexicana, pero le dio voz. Convirtió un símbolo antiguo en un lenguaje moderno, unió arte y pueblo, y demostró que la muerte también puede ser un instrumento de libertad visual y crítica social.

“La muerte, vestida de gala, recorre las calles como una modelo de la eternidad: la Catrina no envejece, solo cambia de atuendo.”

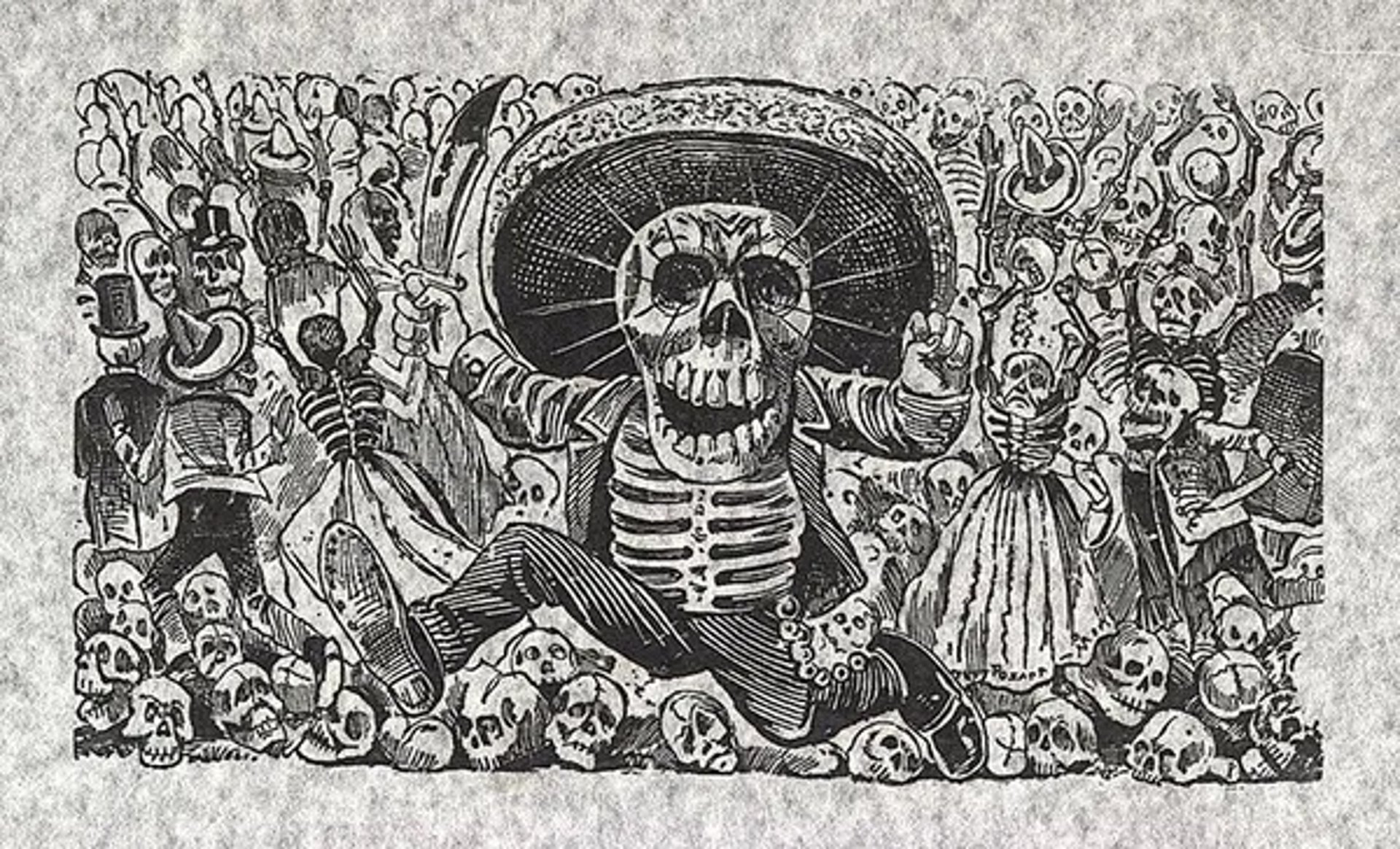

La elegancia de la muerte: la Catrina como figura artística

Entre todas las creaciones de José Guadalupe Posada, ninguna alcanzó tanta notoriedad como “La Calavera Garbancera”, más tarde conocida como La Catrina. Nació como una caricatura de la clase alta mexicana que renegaba de sus raíces indígenas y pretendía adoptar modales europeos. La “garbancera” —vendedora de garbanzos que presumía de ser más blanca y refinada de lo que era— se convirtió en símbolo del esnobismo porfiriano. Posada la dibujó desnuda, apenas cubierta por un sombrero elegante, para recordar que, bajo el artificio de la apariencia, todos compartimos el mismo destino óseo.

Sin embargo, fue Diego Rivera quien, años después, le dio cuerpo y nombre. En su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (1947), la Catrina aparece vestida con atuendo completo, del brazo del propio Posada y acompañada por un joven Rivera. En esa escena simbólica, la calavera ya no es un personaje marginal ni burlesco: es la dama de la muerte convertida en ícono cultural. Rivera la dotó de elegancia, de presencia estética y de un carácter casi mítico. Lo que comenzó como sátira social se transformó en una figura nacional, síntesis de lo mexicano: irónica, colorida, consciente de su destino, pero siempre digna.

La Catrina encarna una paradoja que define buena parte del arte mexicano: la unión entre la muerte y la belleza. Su sonrisa no es macabra, sino cómplice; su elegancia no es vanidad, sino afirmación de la vida. En ella se funden el humor popular, la crítica política y la estética modernista. Su éxito radica en esa ambigüedad: es a la vez un recordatorio de la mortalidad y una celebración de la identidad. Cada Día de Muertos, cuando miles de personas la reviven en maquillaje, desfiles o esculturas, la Catrina vuelve a cumplir su misión: reírse de la solemnidad del poder y devolver a la muerte su sentido festivo.

En el ámbito artístico, la Catrina se ha convertido en musa recurrente. Pintores, grabadores y escultores la reinterpretan como figura femenina autónoma, símbolo de independencia, ironía y memoria. Su rostro se multiplica en murales urbanos, cerámicas, altares y desfiles contemporáneos. La muerte, vestida de gala, recorre las calles como una modelo de la eternidad. En esa persistencia se revela su poder simbólico: la Catrina no envejece, solo cambia de atuendo.

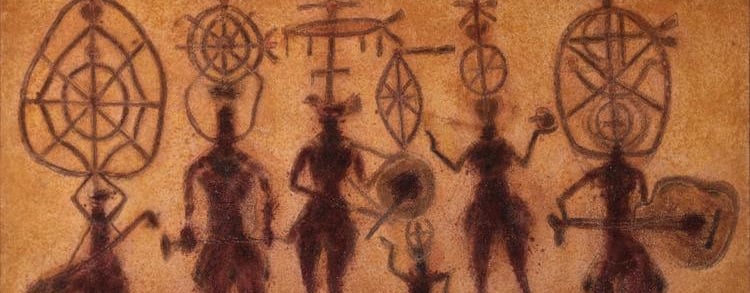

La calavera contemporánea: reinterpretaciones en el arte actual

En el arte contemporáneo, la calavera ha trascendido el grabado y la sátira para convertirse en un lenguaje visual global. Desde las galerías hasta el arte urbano, su presencia mantiene un hilo invisible con la tradición mexicana, pero adquiere nuevas formas y discursos. Los artistas contemporáneos ya no solo evocan la muerte como destino inevitable, sino como espacio de memoria, resistencia o identidad. La calavera, antes símbolo ritual y político, se transforma en metáfora plástica de la condición humana.

Entre los nombres más destacados está Betsabeé Romero, quien ha sabido combinar tradición, reciclaje y modernidad. Sus calaveras talladas en neumáticos, iluminadas o dispuestas como ofrendas, revelan un diálogo entre la vida urbana y la herencia ritual. Romero reinterpreta la figura ósea como un signo de tránsito: el caucho gastado representa los caminos recorridos, los rastros de vida que dejan huellas en el asfalto. En su obra, la calavera deja de ser una imagen fija para convertirse en vehículo de memoria.

Otro ejemplo notable es el del oaxaqueño Sergio Hernández, cuya pintura combina la tradición mixteca con un expresionismo contemporáneo. En sus lienzos, los cráneos aparecen suspendidos en fondos densos, a veces envueltos en oro o pigmentos de tierra. Son calaveras que no asustan, sino que miran con la serenidad del mito. Hernández ha dicho: “Pinto la muerte porque es el único espejo que no miente.” Su estética combina lo ancestral con lo moderno, devolviendo a la calavera su función primordial: recordarnos que la vida y la muerte no son opuestos, sino reflejos.

Más allá de los talleres y museos, la calavera también habita el espacio público. El arte urbano la ha adoptado como emblema gráfico de identidad y resistencia. En muros, grafitis y esculturas efímeras, la muerte se mezcla con el color neón, el aerosol y la música. Cada trazo en la pared es una pequeña ofrenda al anonimato, una manera de decir que incluso en la fugacidad hay memoria. El símbolo se expande también hacia la moda, el diseño y la cultura popular: desde las pasarelas internacionales hasta los tatuajes y los juguetes artesanales, la calavera mexicana se reinventa continuamente como ícono estético global.

Lo más fascinante de estas reinterpretaciones es que, pese a la diversidad de estilos, la esencia permanece: la calavera sigue siendo un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo, entre lo individual y lo colectivo. En un mundo dominado por la inmediatez y el consumo, su presencia funciona como un recordatorio de lo permanente. La calavera contemporánea no celebra la muerte, sino la capacidad humana de dotarla de belleza y sentido.

“La calavera, al reírse de su propio destino, afirma la continuidad del arte y de la vida.”

Entre la vida y el arte: simbolismo, ironía y permanencia

La calavera, en su largo recorrido por la historia del arte mexicano, ha demostrado una capacidad única para adaptarse sin perder su esencia. De los templos mesoamericanos al taller de Posada, del mural de Rivera a las galerías contemporáneas, ha mantenido una sonrisa que desafía al tiempo. Su permanencia no se explica solo por la tradición, sino por su poder simbólico: en ella convergen la memoria, la ironía y la belleza.

El arte mexicano ha hecho de la muerte una estética de la afirmación. En lugar de ocultarla o temerla, la transforma en color, humor y reflexión. La calavera es el rostro visible de esa filosofía: muestra el esqueleto sin despojarlo de humanidad. En su representación plástica, la muerte se vuelve cercana, incluso amable. Es la compañera inevitable que el arte ha aprendido a mirar sin miedo. En su sonrisa vacía hay sabiduría, una especie de aceptación serena que convierte la finitud en arte.

La ironía, elemento esencial en la tradición visual mexicana, ha permitido que el símbolo no se petrifique. La calavera puede ser burla, crítica o poema; puede habitar tanto un altar familiar como un muro urbano o una pasarela. Su fuerza radica en esa ambigüedad: es sagrada y profana, antigua y moderna, trágica y festiva. Cada generación la reinterpreta a su modo, y en ese acto la mantiene viva.

Más allá de su materialidad, la calavera es un espejo cultural. Refleja la manera en que el mexicano concibe la existencia: con conciencia de la muerte, pero sin renunciar al gozo. Esa actitud —tan estética como filosófica— convierte la representación de la muerte en un acto de resistencia ante el olvido. La calavera, al reírse de su propio destino, afirma la continuidad del arte y de la vida.

Bibliografía

1. Posada, José Guadalupe. Calaveras y cráneos de don Posada. México: Imprenta Popular, ca. 1910.

2. Rivera, Diego. Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. México: Museo Mural Diego Rivera, 1947.

3. Romero, Betsabeé. Entrevistas y catálogos de exposición. Ciudad de México: Museo de Arte Moderno, 2015-2020.

4. Hernández, Sergio. Obras pictóricas contemporáneas. Oaxaca: Galería de Arte Contemporáneo, 2018.

5. Brandes, Stanley. Skulls to the Living, Bread to the Dead: The Day of the Dead in Mexico and Beyond. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2006.

6. Rodríguez, Aurora. La calavera y la cultura visual mexicana. México: UNAM, 2012.

7. Gruzinski, Serge. La colonización de lo imaginario: Los europeos en América Latina. México: Fondo de Cultura Económica, 2001.

8. López Luján, Leonardo. Los mexicas: Sacrificio y ritual en la sociedad prehispánica. México: INAH, 2010.

9. Klein, Cynthia. José Guadalupe Posada and the Political Art of the Mexican Print. Austin: University of Texas Press, 2013.