Emilio Carrillo (Ecuador) – Noches Violeta: Crónicas de un controlador de sueños

Corría desesperadamente cuesta abajo, por las calles adoquinadas de un barrio asentado en las faldas de una cadena montañosa. La furiosa estampida de vacas, toros y becerros que me seguía, estaba cada vez más cerca.

Mimeógrafo #146

Julio 2025

Noches Violeta:

Crónicas de un controlador de sueños

Emilio Carrillo

(Ecuador)

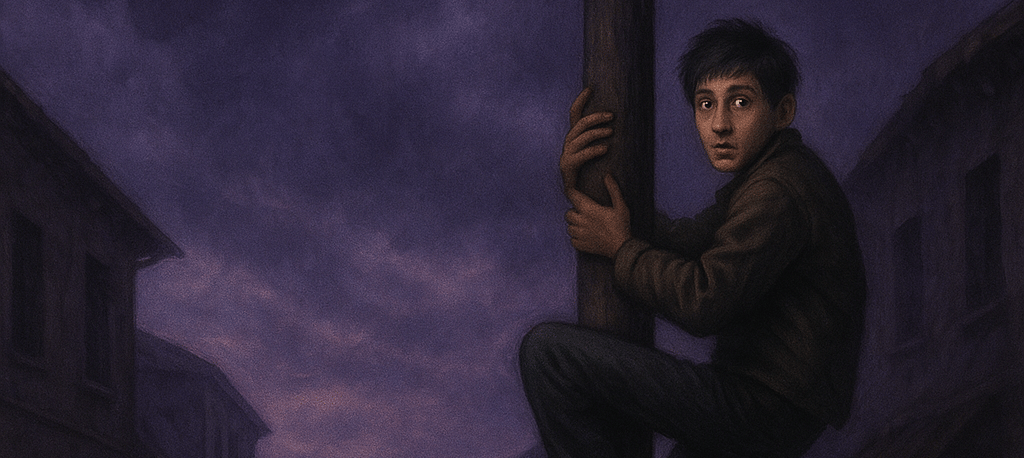

Cita

Corría desesperadamente cuesta abajo, por las calles adoquinadas de un barrio asentado en las faldas de una cadena montañosa. La furiosa estampida de vacas, toros y becerros que me seguía, estaba cada vez más cerca. Al doblar la esquina, visibilicé un coche policíaco aparcado en la ladera de la calle. Me detuve en la ventana del conductor, golpeé fervientemente el cristal, que enseguida descendió, y expliqué rápidamente la situación a los dos oficiales que se encontraban dentro. Mientras asentían con una sonrisa burlona, seguramente pensando que estaba loco, la estampida ya doblaba la esquina. Era demasiado tarde. El conductor, al percatarse de los animales a través del retrovisor, medio nervioso y estupefacto, encendió el coche. Como ya se encontraban a unos cinco metros de distancia, salté al techo del vehículo y me agarré como pude. Las bestias arremetieron contra el metal, y este, en movimiento, perdió el control. Deslizándonos a merced de la ola dálmata, gritábamos desconsolados. Descendimos unas cuantas calles, y, sintiendo el inminente vuelco del coche, salté hacia un poste del cual me agarré con brazos y piernas. Estaba a una distancia suficientemente alta, pero, siendo el objetivo de su venganza, las bestias tacleaban la base de cemento, escupiendo sonidos coléricos y ansiosos que me helaban la sangre. Empecé a subir el poste con gran destreza. Al alcanzar la punta, lograron derribar mi última esperanza. Mientras caía, miraba a mi alrededor: la calle de adoquines, las ventanas, las puertas, las paredes de bloque, las bestias, el destrozado coche que seguía deslizándose. Todo me resultaba familiar, reconocía ese lugar al que había sido arrojado, y, justo antes de tocar el suelo, todo desapareció.

Ahora la calle estaba vacía, unas nubes grises cubrieron el cielo, y había, flotando por todas partes, unas grandes esferas de todos los colores. Experimentaba algo que nunca se podría llegar a sentir en la vida real. Si lo tuviera que describir, diría que es como ser el amo, señor y creador del mundo en el que se vive. Saber que ese lugar es una maquinación propia y, aunque no totalmente manipulable, es muy intrigante tener una especie de entrada hacia tu inconsciente. No es como tener todo el dinero del mundo, ni como ser un rey o emperador. El sentimiento trae consigo cierta humildad, ya que ese estado solo se puede mantener por poco tiempo, y suelo dedicarme a contemplar, maravillado, ese mundo. En esta ocasión, me encontraba en el barrio donde viví mi infancia, formado de la fantasía y lo poco que recuerdo. Observaba las esferas, extrañado por su enigmático significado y embelesado por un débil, pero permanente, sonido; como si se escuchase al sol o al corazón de un volcán. El final de la calle se perdía en su descenso, y comenzaba, desde ese horizonte, el cuerpo de un gran páramo que danzaba entre rayos de sol y niebla. Casi podía sentir el viento de ese distante lugar que llamaba tanto mi atención. Empecé a caminar cuesta abajo, absorto en la belleza de ese mundo, entre tantos otros mundos que había contemplado en aquel estado. Otra calle se mostró a mi izquierda, más familiar que todo el lugar: se trataba del camino que daba a la casa donde de niño vivía con mi padre. Me detuve en aquel dilema: ¿seguir hacia el páramo o al edificio? Mientras me decidía, distinguí un espectro que me observaba desde la calle, más o menos a la altura en la que se encontraba mi antiguo hogar. Esos espectros suelen forzar mi salida del sueño. De pronto, escuché los estallidos de fuegos artificiales detrás de mí. Al volverme, se alzaba a lo alto una iglesia; junto a ella, un cementerio. Las luces verdes y rojas iluminaban el lugar. Sentía que el espectro se acercaba poco a poco. Me quedé un rato más, observé por última vez el páramo y, antes de que me alcanzase el espectro, desperté.

Como de costumbre, me levanto justo antes de que se active mi alarma. A las seis y treinta suena, la apago inmediatamente, así que apenas suena un “beep”. Lo peor es que, si no la pongo, no me despierto.

-Elo, levántate -dice mi madre, mientras toca la puerta.

-Ya voy -respondí, después de un largo bostezo.

Agarré un cambio de ropa, salí de mi habitación y me metí a la ducha. Al salir, me dirigí a la cocina, mi madre ya se había ido. En el microondas encontré una taza con agua caliente, así que me hice un té negro. En la mesa había tostadas francesas, esas que se compran en el supermercado. Se me apeteció comer unas, aunque, generalmente, solo me tomo un té como desayuno. Vibró mi móvil, lo saqué del bolsillo y vi un mensaje.

-¿Hoy a las 7?

-Bueno -escribí.

-Suerte -respondió.

Marcaban las siete y media, así que me lavé los dientes, agarré mi mochila y salí. Era mi primer día como universitario. Me hacía una hora y diez minutos hasta el instituto, ya había calculado el tiempo que me tardaba cuando fui a matricularme. Caminé tranquilamente hasta la estación de buses, puesto que mis clases empezaban a las nueve. Era una mañana soleada, llevaba una camisa blanca decorada con tunas azules, un jean azul oscuro y mis Converse de color rojo. En mi mochila llevaba una chompa, un pequeño paraguas para una persona, un cuaderno y un bolígrafo de tinta negra.

La estación estaba, como suele ser a esa hora, repleta. Cuando al fin pude subir a un bus, saqué mi móvil y auriculares. Escuché música todo el viaje, de pie y apachurrado por la muchedumbre. Al llegar, marcaban cinco para las nueve. Entré al salón que me habían asignado; al hacerlo, observé al profesor que esperaba sentado en su escritorio, saludé y me dirigí al único pupitre vacío.

-Parece que ya estamos todos -dijo el profesor, casi sonriendo.

Las cuatro diferentes clases que tuvimos ese día se desarrollaron de la misma manera, a excepción de la última. Nos presentábamos y se nos preguntaba el porqué habíamos elegido esa carrera. La primera vez, las respuestas eran ambiguas, como si hubiera demasiadas razones o ninguna. Luego empezaron a consolidarse, añadían algunas ideas o eran más precisos. Algunos se limitaron a repetir lo mismo con lo que iniciaron, y había un chico que decía una cosa completamente diferente con cada profesor que entraba. Justo antes de su turno, lo mirábamos con expectación y, al terminar, conteníamos la risa: era el futuro payaso de la clase, de esos nunca faltan. La última clase fue, efectivamente, diferente; sólo se presentó el profesor y empezó la charla magistral. Todos abrimos nuestros cuadernos y empezamos a anotar lo que decía. Al terminar, todos se reunieron en el patio a socializar, yo me marché sin siquiera despedirme. Tenía hambre y poco me interesaban mis nuevos compañeros. Tomé esa carrera por, digamos, razones poco convencionales.

Tomé el bus de regreso a casa, eran las dos y media de la tarde. Esta vez pude ir sentado. Me bajé un poco antes para comprar cigarros, pedí media cajetilla, saqué uno y lo fumé en el trayecto restante. Apenas llegué me dirigí al refrigerador, saqué el frío arroz ya preparado y un corte de carne. Condimenté la carne para freírla, calenté el arroz en el microondas y preparé una ensalada simple, de tomate, cebolla y lechuga crespa. Comí en silencio y sin prisa, no para saborear la comida, sino para hacer tiempo. Cuando hube terminado, lavé los platos y me dirigí a mi habitación. Agarré de mi librero una novela policiaca en la que voy como a dos tercios de progreso. Me enganché con esa obra en particular, sin embargo, tengo la manía de no leer el final de las novelas que me gustan. Leí hasta las seis y media, ya saboreaba las últimas pistas para que el protagonista diera con la verdad del misterio aunque de todas formas tendría que deducir el desenlace debido a mi manía. Tuve que partir, saqué la chompa de mi mochila, me la puse y me dirigí a la cafetería que frecuento.

¡Elo! -escuché desde una de las mesas.

-Hola -dije al sentarme. ¿Algún avance?

Me reunía con la autora del mensaje que recibí en la mañana, mi maestra Simone, le trato de esa manera, aunque sólo es mayor a mí por un año. Es de mediana estatura, delgada, algo pálida, de cabello muy lacio y que se extiende hasta sus hombros, desde que la conozco, lleva el mismo cerquillo; cae hasta un poco más arriba de la ceja, lo suficiente para notar el momento en que las levanta. Tiene la barbilla en punta, como si su rostro fuera la luna menguante. Lleva siempre unas gafas azul marino, aunque sea de noche, por las ojeras que trae la pobre.

-No, vamos a tardar años antes de encontrar una solución -dijo, apoyando su mejilla con la palma de la mano-. Tal vez, ahora que estudias Historia, podrías dar con una pista. ¡Ah!, y ¿qué tal tu primer día?

-Pues no fue tan diferente como un primer día en el colegio. Eso sí, preguntaron por qué había entrado a la carrera, me tuve que inventar algo.

-¿Y qué les dijiste?

-Que me fascinaba la materia, pero nunca había tenido un profesor bueno y quería ser el que nunca tuve. Parecían satisfechos.

El mesero se aproximó para tomar la orden, yo pedí un té de mora y Simone pidió un café americano. Después de preguntar si queríamos algo de comer -negamos la oferta- se marchó. Una de las razones por las que concurrimos al lugar es por su tranquilo ambiente, las pistas de rock alternativo y, sobre todo, por el nombre “El lechón”.

-Por suerte, en mi caso, no me preguntaron eso. Con lo nerviosa que soy -dijo, como pensando en voz alta-. Si terminamos graduándonos sin el menor progreso, va a ser una gran pérdida de tiempo y mis padres me van a matar si me cambio de carrera.

-Una licenciada en Filosofía y un licenciado en Historia, la vida y pensamiento humano deberían bastar -dije casi con seguridad.

-Ya veremos, de todas formas -se acomodó en su silla, corrigió su postura, cruzó las piernas, entrecruzó las manos y dijo: re-por-te.

Cada semana nos reunimos en El lechón. Nos informamos sobre los sueños que hemos tenido, sólo los relevantes, aquellos que son raros o en los que hemos tenido algún problema para pensar en una solución. Somos maestra y aprendiz, la conocí cuando ella estaba en primero de bachillerato, en las clases de inglés avanzado que unían dos cursos de distinto nivel. Un día tropecé con ella, se le cayó un libro que me llamó la atención, era sobre sueños. Desde entonces, me acercaba a ratos para conversar, no se me ocurrió otra cosa que hablar de sueños. Ella me explicaba cómo controlaba sus sueños, que se basaba en una muy amplia alimentación de literatura, cine, videojuegos y la creativa habilidad para aplicarlos en las situaciones que se provocan al dormir. Fui muy escéptico, pero con el tiempo, insistió en que me quería entrenar y acepté. Da la casualidad de que, hablando de las más extrañas experiencias oníricas, tuvimos el mismo sueño. Una noche violeta. Hemos vuelto a esas terribles noches algunas veces, sin encontrar solución, es muy peculiar. Mi vida nunca fue la misma desde entonces.

-Hasta ayer, todo habría sido muy corriente –empecé mi reporte. No tuve ningún problema, recuerdo dos sueños que me parecen irrelevantes, de los que anoté uno en mi libreta. En cuanto a las novelas policiacas, desde que las empecé a leer y a checar su cine, no les he encontrado utilidad. El juego que encontré es bastante interesante pero aburrido de jugar. Yo creo que en dos semanas dejaré el género.

-Hasta ayer -dijo en voz baja-. Entonces, ¿qué ha pasado hoy?

Si no tuviera gafas, diría que le brillaban los ojos al terminar sus palabras. En ese momento nos sirvieron las bebidas. Le puse al tanto de la estampida, de mi destreza trepando postes inexistentes, del hermoso paisaje, del sonido del sol y del completo control que sentí. No se movió durante todo mi reporte, ni un dedo, también mostraba una gran sonrisa.

-Esos son los mejores sueños -rodeó la taza con sus manos.

Asentí mientras acercaba mi té, pero estaba hirviendo, así que empecé a soplarle.

-¿Y tú? -pregunté, algo preocupado.

-Hace tres días no pude controlar uno, ni saber que soñaba, ni salirme... -bajó la cabeza.

-¿Estuvo feo?

-Sí, fue bastante largo -hizo una pequeña pausa-. ¿Vamos a mi casa al terminar?

-Claro, sí -dije con un tono de consuelo.

Después de una corta charla banal, Simone sacó su monedero, me entregó el costo de su café y fui a pagar la cuenta mientras se lo terminaba. Me sentía un poco herido por su silencio el día del suceso. Los sueños de mi maestra son complicados, la mayoría son pesadillas y controlarlas siempre ha supuesto un problema. De hecho, no puede dormir si no es bajo la luz de una lámpara o acompañada, y eso no asegura evitar una pesadilla, solo se reducen las posibilidades. Algunos de los que se le escapan suelen ser muy horribles. Los malos sueños empezaron con la noche violeta, yo he tenido suerte y casi no tengo pesadillas. Pero a la vida, que le encanta ser tan justa, ha hecho que los pocos malos sueños que tengo sean bastante fuertes. Suelen dejarme sin aire al despertar, al igual que a ella. Por ello me preocupa mi maestra y, por si fuera poco, suele temer dormir, su horario se alborota sin regulares horas de descanso y es la razón por la que lleva esas gafas todo el tiempo. La verdad es que solo he visto directamente sus ojos una vez, de ahí solo los he visto de perfil o en la oscuridad.

La casa de Simone estaba a quince minutos de caminata desde la cafetería. Salimos, saqué mi cajetilla, tomé un cigarro y lo encendí. Ella me hizo un gesto para que le diera uno y así lo hice. Fumamos en silencio hasta nuestro destino. Vivía sola en el cuarto piso de un edificio nuevo desde hace un año, el edificio se había terminado de construir hace dos. El barrio era tranquilo, demasiado. A una cuadra había un hospital dedicado a adultos mayores, no había muchos negocios y apenas se veía gente en la noche. Al llegar, marcaban las ocho y veinte. El lugar siempre me había parecido demasiado grande para una persona, seguramente porque no me complico tanto. Nada más entrar se ve el gran espacio usado como sala y comedor. Primero está una mesa para cuatro personas y, más allá, un sofá largo y dos sillones, orientados hacia una alfombra en el centro. Justo después de la entrada hay una puerta a la izquierda que da a la cocina, otra a la derecha que da a la habitación y, al fondo, el balcón.

Me senté en el sofá, Simone venía de la cocina con dos tazas de agua caliente. Dejó una en la mesa y la otra me la entregó en las manos. Volvió a la mesa a prepararse su café.

-Aquí está tu té -me lanzó la caja desde la mesa-. Si te examinaran, serías setenta por ciento té y no agua.

-Seguramente. Ya sabes que no me gusta tomar agua, ese líquido tan aburrido y sin sabor.

-¡Pero si nunca te he visto tomar otra cosa! Hasta sueles tener la lengua marrón... eso me da asquito -dijo haciendo una mueca.

Me sentí avergonzado. Después de ponerle azúcar a su amarga bebida, se sentó a mi lado. Vaciló un momento, asentó su taza entre sus rodillas, después de un sorbo empezó su relato.

Cabalgábamos a toda prisa en medio de un bosque a la luz de la luna. A veces las nubes se interponían ante esa débil pero única fuente de luz. En esos momentos, bajábamos la velocidad. Yo era una niña y estaba abrazando a mi madre, ambas sobre un caballo negro, sin montura. Seguíamos el sendero de aquel bosque, sin entender o intuir qué hacíamos allí, como hipnotizadas. Todo ese tiempo miraba al oscuro cielo, las copas de los árboles y, de vez en cuando, grandes grupos de aves volaban en dirección contraria a la nuestra. No escuchaba ni las pisadas del corcel, nada. Aunque veía cómo arremetía el viento contra los árboles, no percibía ni un crujido. Tenía la sensación de que no habíamos parado en mucho tiempo. Al fin, distinguimos una fogata en las cercanías. Llegamos a una cabaña muy pequeña, frente a esta había una pequeña fogata y, alrededor, unas tiendas de campaña. Dos chicas y tres chicos se reunían allí, muy jóvenes, como de nuestra edad. Nos quedamos... mucho tiempo. Yo dormía en la cabaña, con mi madre. Ellos se reunían afuera en la noche, para encender el fuego y charlar. Nunca entendí sobre qué trataba aquel murmullo. Yo me encerraba y me iba a dormir. Un día, desperté en medio de la noche. Mi madre no estaba a mi lado y me preocupé. Salí, no había nadie, el fuego seguía encendido. Había un sendero detrás de la cabaña y lo seguí.

Al final del sendero se terminaba el bosque y empezaba una playa. Se podía ver el océano, azul oscuro, casi negro. La luna estaba llena, muy grande y algo amarilla. Allí se encontraban, arrodillados ante la unión del cielo y el mar. Todos desnudos, incluida mi madre. Había un hombre corpulento que no conocía, a sus espaldas. Se dirigió al primer chico, detrás suyo sacó un cuchillo.

-¡Un corte! -gritó el chico.

El hombre rebanó la espalda del chico, desde un extremo de su cadera hasta el hombro, formando una línea diagonal. Por un momento, visualicé la carne rosada y la grasa de su espalda. La sangre chorreaba hasta la arena. No sentía dolor, se retorcía de placer. El hombre caminó hasta detrás del siguiente, era una de las chicas.

-¡Un corte! -gritó la chica.

Lo mismo ocurrió hasta el penúltimo individuo, que era el tercer chico.

-¡Dos cortes! -gritó el chico.

El hombre rebanó su espalda en forma de equis. El chico no paraba de gemir. La siguiente era mi madre.

-¡Tres cortes! -gritó.

Todos los demás dirigieron su mirada, atónitos, como si algo terrible fuera a suceder con esa cantidad de cortes. En sus ojos no solo mostraban locura, también se distinguía cierta expectación. El hombre procedió a cortar su espalda con tres diagonales en el mismo sentido, de izquierda a derecha, desde abajo hasta arriba. Solo se escuchó un doloroso alarido que se apagaba y se confundía con placer. Después empezaron a susurrar palabras, casi no las escuchaba, aunque sí pude distinguir que de tanto en tanto decían ‘Urano’ o ‘Por Urano’. Lo mismo ocurrió por varias noches, pero ya no me atreví a seguirlos. Un tiempo después, quién sabe cuánto, dejamos el lugar. Ya sabes cómo se maneja el tiempo en los sueños, cinco minutos pueden ser días.

-Puede ser una vida entera -comenté.

Simone asintió y continuó su relato.

Después de dejar el lugar regresamos a casa, traíamos un libro negro que tenía una cubierta gruesa.No entendía el contenido, aunque mi madre siempre me lo leía. Me embelesaba, me convertía en un ser automático, hacíamos su voluntad. Sentía que día tras día me hacía más débil y, cuando me vi al espejo, estaba calva, famélica y ya no era una niña, sino una adolescente. Empecé a sospechar, mi conciencia me trataba de decir que estaba soñando, pero no podía despertar, solo seguir el juego con más autonomía. Antes de dormir, mi madre me leía el libro, era como un cuento que me paralizaba.

-Pórtate bien -decía mi madre cuando terminaba de leer.

Enseguida mi visión se perdía en la oscuridad y no recordaba nada de lo que hacía durante algunos días. Poco a poco iba ganando terreno, el libro se deterioraba al tiempo que me iba liberando. Hubo un momento en el que ya no me hacía efecto el cuento y descubrí lo que sucedía. Mi madre me llevaba al patio a la medianoche. Podía ver sus ojos, vacíos, sin la menor señal de voluntad propia. Sacaba de una caja un largo tubo transparente y flexible junto a dos catéteres; atravesaba la piel de mi brazo en busca de alguna vena y realizaba una transfusión de sangre hacia ella. Podía ver, entre la tenue luz de luna y mis entreabiertos ojos, cómo su cara de alivio escondía un agonizante placer.

Ya en mi cuarto, esperé un momento y salí a buscar el libro. Lo encontré en la sala, lo tomé y escondí. Al siguiente día me encerré en mi habitación, mi madre golpeaba la puerta furiosa cuando se enteró. Lanzaba todo tipo de cosas y gritaba, maldiciéndome. Noté su conflicto interior, poco a poco volvía en sí misma. Finalmente, nos liberamos, huimos de aquella casa y jamás tocamos el libro, seguía escondido y solo yo sabía dónde. Rehicimos nuestra vida y empecé a ir al colegio. Me sentía a salvo. Luego estaba yo en medio de una clase, dibujando en mi cuaderno un árbol. Por una torpeza, se me cae un libro de la materia de aquella clase que estaba en el borde del pupitre. Observo que mi compañero se agacha a recogerlo por mí y, justo antes de tocarlo, se detiene.

-¿Y el libro? -me preguntó.

Me invadió un horror indescriptible, se me heló la sangre y el corazón empezó a latir furiosamente, sabía a lo que se refería. Observé rápidamente alrededor y todos me dirigían la mirada, incluso la profesora.

-¡El libro que te regalé! -gritó furiosamente.

Tomó forma de un espectro negro, sin extremidades, sin cara. Solo una boca enorme en donde se supone debía tener la cabeza. Mostró sus dientes y me engulló. Desde la cabeza, sentí la textura viscosa y firme de una dentadura a través de todo mi cuerpo. En ese momento desperté hiperventilada, no podía moverme. Me latía fuertemente el corazón. No pude evitar sollozar hasta la calma. Después de eso no dormí.

Le di unas palmaditas en el hombro.

-¿Pero, y has logrado dormir algo? -pregunté.

-Sí, un poco. No exageres las cosas, soy muy fuerte ¿sabes?

-No puedo evitarlo... ¿Cómo te explico?

-No tienes que hacerlo. Cambiando de tema, ¿de qué trata el sueño que anotaste en tu libreta? ¿Otra negociación con el Diablo? ¿Cuándo me lo leerás de nuevo?

Simone dejó su taza en el piso y colocó sus piernas sobre el respaldo del sofá. Se veía muy interesada, siempre lo es con lo que anoto en mi libreta.

-Ya sabes que sólo anoto sueños bizarros allí, no la traigo en este momento así que no te puedo volver a hablar del Diablo con detalle. El otro no es muy especial, solo pasó que en todo el sueño andaba sentado sobre una patineta.

-¿Sentado en una patineta? ¿Todo el sueño? -repitió riendo.

-Sí, y me impulsaba con un remo.

Simone soltó otra risa.

-Disculpa, es que lo que he imaginado me resulta muy gracioso. Por cierto, este fin de semana hay que ir a la feria -dijo levantando una ceja.

Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. De vez en cuando vamos a la feria para ‘entrenar’ las caídas.

-No sé si pued... -una suave patada en la nuca me interrumpió.

Miré a Simone con el ceño fruncido.

-Está bien -cedí.

Después de eso charlamos un rato más, marcadas las once y media llamé un taxi para volver a casa. Algunos taxistas suelen hacer conversa, sobre todo los de más edad. Éste rondaba la cuarentena, saludamos y le indiqué la dirección a la que debíamos llegar. Por el enérgico saludo supuse que apenas empezaba su jornada. Pero después de eso enmudecimos, escuchamos la radio todo el trayecto. Al llegar me hice dos emparedados de queso con jamón y los cené con un té de manzana con canela, para variar. Además, es algo dulce y me apetecía. La habitación de mi madre tenía la puerta abierta, no se encontraba allí. Casi no me preocupé pues suele llegar tarde a menudo.

Me puse mi pijama y me acosté, miraba el uniforme techo blanco. Empecé a recordar mi infancia debido al sueño que reporté a Simone. Mis padres se habían separado poco después de mi nacimiento, por lo que entendí, su matrimonio fue forzado. Viví con mi padre hasta los catorce, mi madre seguía de estudiante universitaria y se alojaba en una casa que le dejaron sus padres. Llevábamos una vida monótona pero tranquila, yo de la casa a la escuela y él del trabajo a la casa. Su tiempo libre se lo pasaba en el patio, cavando agujeros. Según él, buscando oro. Sus hermanas decían que estaba loco, a mí nunca me pareció raro. Los fines de semana paseábamos por el barrio o íbamos a algún parque. Poco antes de cumplir mis quince se accidentó en la moto que manejaba y murió, así que desde entonces me mudé con mi madre. En su entierro, la culpa fue mucho más grande que la tristeza que sentía. Solo yo conocía su última voluntad.

Un día, habré tenido once años, regresábamos del parque más cercano y presenciamos el suicidio de un sujeto, saltó desde un edificio no muy alto, de unos cinco pisos. Aunque digo presenciamos, en realidad me tapó los ojos, así que solo escuché el seco sonido de un fuerte golpe contra el pavimento y algunos gritos. Ya en casa me dijo que si se muriera no quería que lo enterraran, supongo que fue su manera de explicar las cosas. Sabiendo eso no pude hacer nada. El día de su muerte llegó mi madre en el receso de la escuela a retirarme y, el siguiente, acudimos a la ceremonia funeraria, después al entierro. ¿Y qué podría haber hecho si ya todo estaba arreglado? ¿Debí decirle a toda la familia que detuvieran el entierro? Yo sólo miraba el ataúd, descendiendo hasta tocar fondo. Me comía la culpa, si lloré fue porque podía ver la cara de decepción de mi difunto padre.

En ese momento volví a sentir culpa, allí acostado me lamenté por no haber podido cumplir la última voluntad de un ser humano. Me había confiado, a la luz de la casualidad, el destino de su vida ulterior. Ese día no consideré seriamente sus palabras, ¿cómo iba a saber que moriría tan pronto? y, ¿por qué se lo dijo a un niño de once años tras el suicidio de un desconocido? Miro atrás y me esperaba un discurso, algo así como: esas cosas pasan hijo, la vida a veces es dura y unos optan por un camino fácil.

Cita