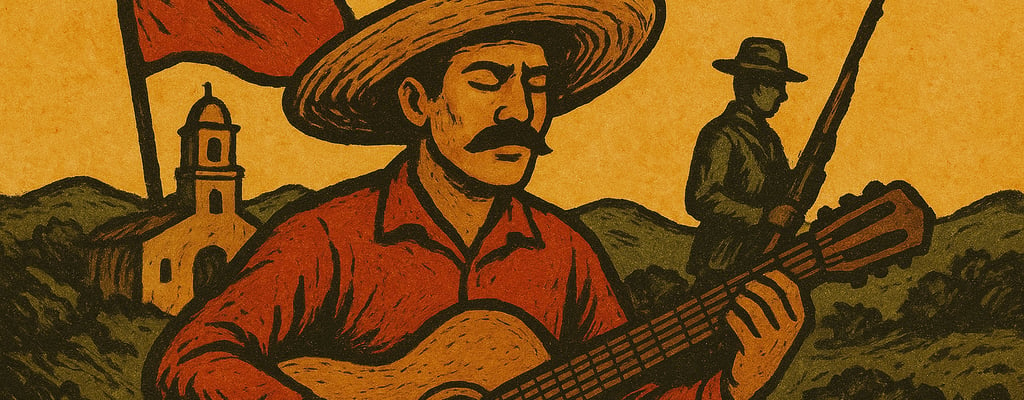

El son como resistencia: músicas de la independencia

"El canto del pueblo es su verdadero himno de batalla, porque nace del corazón y no de la imposición." — Anónimo insurgente

Durante la guerra de independencia, los insurgentes no solo se apoyaron en proclamas y discursos, también en la música popular. En campamentos y pueblos, los sones servían como medio para difundir mensajes políticos, animar a la tropa y mantener viva la identidad colectiva. Se dice que en ocasiones, una melodía podía encender más el espíritu que un largo discurso.

El son como resistencia:

músicas de la independencia

Sabak' Che

Abstract

Este ensayo explora el papel del son como una forma de resistencia cultural durante la guerra de independencia en México. Más allá de su dimensión festiva, el son insurgente se convirtió en un vehículo político y simbólico capaz de unir comunidades, transmitir mensajes y fortalecer la moral colectiva en tiempos de conflicto. A través de sus metáforas y símbolos, la música insurgente dio voz al pueblo, transformando lo cotidiano en un acto de rebeldía. Con el paso del tiempo, aquellos cantos dejaron de ser exclusivamente un arma de lucha para integrarse en el folclor nacional, conservando su vitalidad en la memoria cultural. La reflexión final subraya que el son insurgente no pertenece solo al pasado: sigue vivo como un recordatorio de que la independencia se construyó también con guitarras, violines y voces que se negaron a callar.

"El canto del pueblo es su verdadero himno de batalla, porque nace del corazón y no de la imposición."

— Anónimo insurgente

La música como arma de libertad

En medio del fragor de la independencia, no solo resonaban los cañones ni se alzaban los estandartes, también vibraba la música. El son, con su raíz popular, acompañaba las luchas, alimentaba el ánimo colectivo y ofrecía un espacio de comunión en medio de la incertidumbre. Allí donde faltaban los discursos solemnes, las guitarras, los violines y las voces del pueblo levantaban su propia proclama.

El son no fue únicamente un entretenimiento: fue resistencia, fue símbolo, fue herramienta de cohesión. En él se mezclaban el pulso de la tierra y el clamor de justicia, la herencia mestiza y la aspiración de libertad. En las plazas, en los caminos, en los campamentos insurgentes, la música se volvió un hilo invisible que unía voluntades y mantenía vivo el espíritu de quienes luchaban.

De esta manera, lo musical se convirtió en político, y lo festivo en revolucionario. El son insurgente no fue una nota al margen, sino una de las formas más vivas de resistencia cultural en la construcción de la nación.

“La música era el pan invisible que sostenía al pueblo en la fatiga de la guerra.”

El son en la vida cotidiana insurgente

Hablar del son en tiempos de la independencia es hablar de una presencia constante en la vida cotidiana insurgente. No se trataba de un adorno marginal, sino de una práctica que acompañaba cada momento del día y que tejía una comunidad en medio del conflicto. Allí donde se reunían hombres y mujeres a planear la estrategia, a compartir alimentos o a velar por la esperanza de un nuevo amanecer, el son irrumpía como un invitado natural, indispensable para sostener el ánimo.

En las plazas de los pueblos, los bailes colectivos eran mucho más que una distracción: constituían espacios de encuentro donde lo popular se mezclaba con lo político. El sonido de la guitarra o el violín se entrelazaba con la percusión de lo cotidiano: el golpe de los machetes, el ritmo de las pisadas en el campo, el eco de los cascos de los caballos. Cada son reproducía una cadencia que era, al mismo tiempo, memoria cultural y latido insurgente.

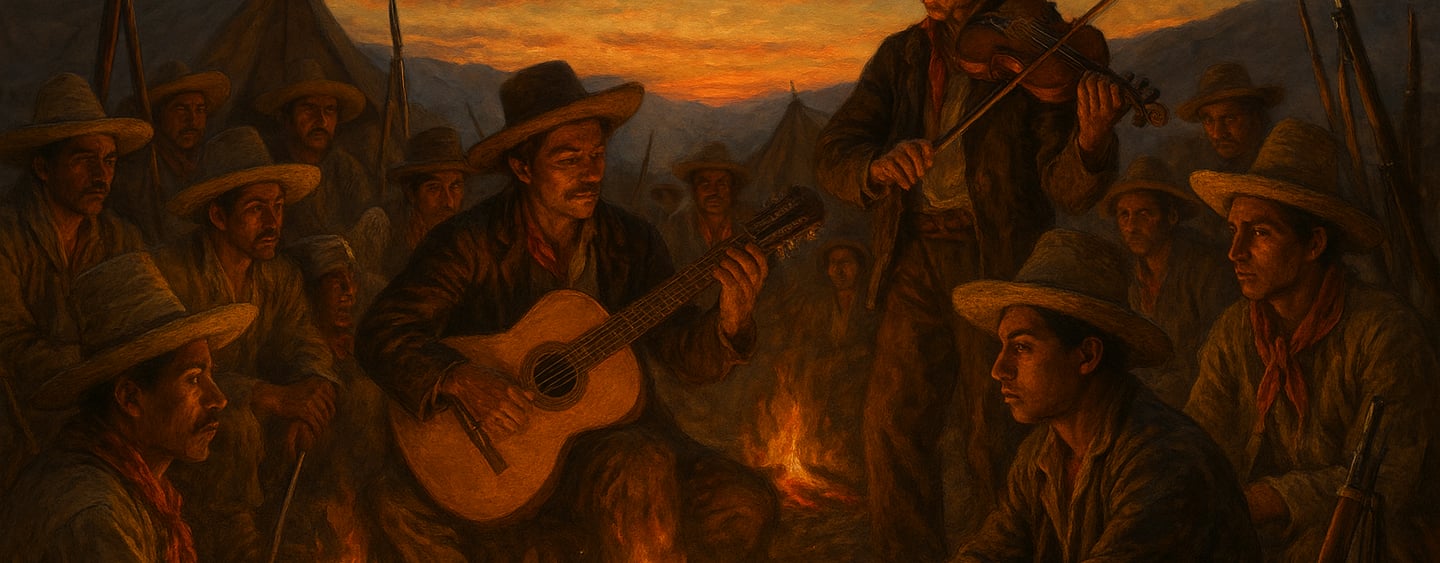

El son también acompañaba las largas noches de campamento. Después de las batallas o en medio de la espera, los insurgentes encontraban en la música una manera de aliviar el cansancio y de mantener el espíritu firme. Allí, alrededor de una fogata, las canciones populares eran más que entretenimiento: se transformaban en relatos orales, en crónicas improvisadas que transmitían mensajes y recordaban la causa por la que luchaban. No era raro que en esos cantos se mencionaran héroes, victorias y anhelos de justicia, convirtiendo la música en un puente entre la memoria y la esperanza.

Incluso en contextos de pobreza y precariedad, el son se mantenía vivo. Bastaba una guitarra rudimentaria, unas cuerdas improvisadas o simplemente la voz colectiva para levantar el ánimo. La música no pedía grandes recursos: se sostenía en el talento comunitario y en la necesidad compartida de expresar. En esta sencillez radicaba su fuerza, pues el son insurgente pertenecía a todos y a nadie en particular. Era una herencia compartida que se renovaba en cada encuentro.

En suma, el son insurgente no fue solo un eco festivo, sino un acto de resistencia que se integró de manera orgánica en la vida diaria. Cada verso y cada acorde se volvieron formas de mantener la cohesión social en tiempos donde la incertidumbre podía dispersar voluntades. Allí, entre la alegría y la lucha, la música reafirmaba que la independencia no se construía únicamente con fusiles, sino también con guitarras, violines y la voz de un pueblo que se negaba a callar.

Entre la guitarra y el fusil: música y política

La lucha por la independencia no se libró únicamente en los campos de batalla, sino también en el terreno de los símbolos y las palabras. En este escenario, el son insurgente se convirtió en una herramienta política de primer orden. Mientras las proclamas oficiales circulaban en hojas impresas que pocos podían leer, las canciones populares viajaban de boca en boca, de pueblo en pueblo, de fogata en fogata, transmitiendo mensajes con una eficacia que ni los edictos virreinales podían contener.

La música tenía la capacidad de condensar ideas complejas en versos simples y memorables. Un canto podía narrar la injusticia de los tributos, denunciar la tiranía de los poderosos o exaltar la figura de un caudillo insurgente. Así, lo que empezaba como un entretenimiento se transformaba en un manifiesto colectivo, una proclama disfrazada de melodía. En cada verso vibraba la política, en cada acorde latía la rebelión.

El poder de estos cantos era tan grande que las autoridades coloniales no tardaron en reconocerlo. Hubo intentos de censura, de prohibición y de castigo contra quienes entonaban versos considerados subversivos. Sin embargo, perseguir la música popular era tan difícil como contener el viento. La censura escrita podía imponerse con decretos, pero el son insurgente escapaba de las manos del poder porque vivía en la memoria y en la voz de la gente.

Los insurgentes entendieron esta fuerza y la aprovecharon. En algunos campamentos, se componían sones con la intención explícita de fortalecer la moral y de comunicar ideales de libertad. Era común que las canciones circularan adaptándose al contexto: cambiaban nombres, referencias o lugares, pero mantenían el espíritu de resistencia. De esta manera, un mismo son podía resonar en distintas regiones, como un hilo invisible que unía a comunidades separadas geográficamente pero hermanadas en la lucha.

La guitarra, el violín o el arpa se transformaron en armas simbólicas. Si el fusil exigía pólvora, la música exigía voz y memoria. Y en muchos casos, su impacto era mayor: un canto podía convencer a quienes dudaban, podía suavizar el miedo y reforzar la convicción de que la lucha valía la pena. La música no disparaba balas, pero disparaba emociones, y estas eran capaces de sostener la resistencia tanto como la fuerza militar.

Así, entre la guitarra y el fusil, la independencia encontró un equilibrio peculiar. La violencia era necesaria para romper el dominio colonial, pero la música era indispensable para mantener vivo el ideal que justificaba esa violencia. En cada son insurgente se tejía un recordatorio: que la libertad no era solo un proyecto bélico, sino un anhelo cultural, humano y compartido.

“El pueblo aprendió a decir libertad sin nombrarla, escondiéndola en versos y metáforas.”

Símbolos, metáforas y cantos patrióticos

La música insurgente no se limitó a ser un entretenimiento o un simple alivio en medio de la guerra. En sus versos y metáforas, el son se convirtió en un lenguaje simbólico capaz de transmitir mensajes políticos sin caer de lleno en la censura. La poesía popular encontró en la música el vehículo ideal para decir lo que no podía escribirse en papel ni proclamarse abiertamente en plazas vigiladas por el poder colonial.

Los cantos recurrían a imágenes de la naturaleza, a metáforas campesinas y a símbolos reconocibles por todos. Un río que se desbordaba podía aludir al pueblo que se levantaba; un sol naciente evocaba la esperanza de una nueva era; el vuelo del águila se transformaba en alegoría de la libertad. Estos elementos, aparentemente inocentes, cargaban en realidad una potencia política que era comprendida por quienes los escuchaban.

La figura de los héroes insurgentes también se filtró en los sones. Nombres como Morelos o Hidalgo se mezclaban con la lírica popular, convirtiéndose en protagonistas de un relato musical que los engrandecía. No eran ya solo líderes militares o políticos: en el canto se volvían símbolos míticos, personajes casi legendarios cuya imagen se entrelazaba con la esperanza colectiva. Cada verso que los nombraba contribuía a consolidar su lugar en la memoria del pueblo.

La música también funcionó como un espacio para elaborar el dolor. Los caídos en batalla, las familias deshechas, los pueblos arrasados encontraban en los sones un eco de su sufrimiento. Pero ese dolor no se presentaba únicamente como lamento, sino como semilla de resistencia: la muerte se transformaba en recuerdo glorioso, la ausencia en motivo para seguir luchando. De esta forma, la música no solo acompañaba la guerra, sino que la resignificaba y la dotaba de sentido.

Lo más notable es que estos cantos no necesitaban de un público especializado ni de instrumentos refinados. Su fuerza radicaba en la sencillez: bastaba la memoria colectiva para conservarlos y la voz comunitaria para expandirlos. Eran patrimonio del pueblo y, por lo tanto, inquebrantables frente a cualquier intento de supresión.

En suma, los símbolos y metáforas del son insurgente fueron más que adornos poéticos: fueron armas culturales. Allí donde el discurso político podía resultar inaccesible o peligroso, la música construyó un lenguaje común, una patria simbólica anticipada en el canto. Fue a través de esas melodías que el pueblo aprendió a nombrar su libertad, incluso antes de que pudiera conquistarla.

Del son insurgente al folclor nacional

Cuando la independencia finalmente se consolidó, la música insurgente no desapareció con las batallas ni quedó confinada al pasado. Los sones que habían acompañado la resistencia comenzaron a integrarse en el repertorio popular, transformándose poco a poco en parte del folclor nacional. Lo que en su origen había sido una herramienta de lucha y cohesión se convirtió en un símbolo de identidad cultural, en una herencia compartida que sobrevivió más allá de la guerra.

Muchos de estos cantos insurgentes, aunque modificados con el paso del tiempo, se mantuvieron vivos en las comunidades rurales. Se cantaban en fiestas patronales, en celebraciones campesinas, en reuniones familiares. Los versos que antes habían exaltado la rebeldía contra el virreinato fueron adaptados a contextos nuevos, pero sin perder su esencia de resistencia. Así, la música siguió recordando a los insurgentes, incluso cuando los fusiles ya habían callado.

Con el tiempo, el Estado independiente reconoció el valor cultural de estas expresiones. Los sones insurgentes fueron vistos no solo como testigos históricos, sino como parte del espíritu nacional. Al ser incorporados en celebraciones cívicas, en la enseñanza escolar o en representaciones públicas, los cantos que alguna vez habían sido subversivos pasaron a ocupar un lugar central en la construcción de la memoria oficial. El poder, que antes los temía, ahora los celebraba como parte de la narrativa patriótica.

Pero lo interesante es que, más allá de esa apropiación institucional, la música insurgente conservó su raíz popular. En comunidades campesinas, los sones siguieron siendo un espacio de libertad, de expresión colectiva y de conexión con la historia. No eran solo piezas del pasado, sino melodías vivas que recordaban a cada generación que la nación se había forjado no solo con discursos y ejércitos, sino también con guitarras, violines y voces que se negaron a callar.

El tránsito del son insurgente al folclor nacional revela la capacidad de la música para transformarse y adaptarse, sin perder su esencia. Aquello que fue canto de guerra se volvió canto de identidad, y lo que nació en la urgencia de la resistencia se convirtió en celebración cultural. El eco de esos versos, transmitidos de generación en generación, nos recuerda que la independencia no terminó con la firma de un acta, sino que sigue latiendo en cada acorde que une pasado y presente.

“Cada son insurgente sigue vibrando como un latido antiguo en el corazón del pueblo.”

La música que aún resuena

El eco de la independencia no se limita a los documentos históricos ni a las fechas conmemorativas. Persiste, sobre todo, en aquellas expresiones culturales que nacieron del pueblo y que todavía nos acompañan. El son insurgente es uno de esos legados: una música que no solo fue compañía en la guerra, sino también una forma de resistencia, un modo de afirmar la dignidad colectiva frente a la opresión.

En sus acordes resuenan la rabia y la esperanza, la memoria de los caídos y la alegría de los encuentros. Allí, entre la guitarra y el fusil, se tejió una patria que no dependía únicamente de los caudillos o de los ejércitos, sino de la fuerza invisible de una cultura capaz de sostener la voluntad de libertad. La música no disparó balas, pero sostuvo corazones, y esa fue quizás su mayor victoria.

Hoy, cuando escuchamos los sones tradicionales en fiestas, en escenarios populares o en ceremonias cívicas, no solo estamos disfrutando de una melodía antigua: estamos recuperando una memoria de resistencia. En cada compás late la voz de los insurgentes que encontraron en la música una manera de mantener vivo el sueño de justicia.

El son insurgente nos recuerda que la independencia fue también una obra cultural, un proceso donde lo artístico y lo político caminaron de la mano. Y más aún: nos enseña que la música, como lenguaje universal, sigue siendo capaz de unirnos, de recordarnos quiénes somos y de mostrarnos que la libertad, como el canto, solo se sostiene cuando es compartida.

Así, los sones de la insurgencia no pertenecen únicamente al pasado. Resuenan todavía en el presente como una invitación a mantener la memoria viva y a reconocer que la verdadera nación no se construye solo con fronteras ni con gobiernos, sino con las expresiones colectivas que dan sentido a nuestra historia.

Bibliografía

Chasteen, John Charles. National Rhythms, African Roots: The Deep History of Latin American Popular Dance. University of New Mexico Press, 2004.

Franco, José Luciano. La música en la historia de México. Fondo de Cultura Económica, 1982.

Mayer-Serra, Otto. La música en la sociedad mexicana. Secretaría de Educación Pública, 1941.

Mendoza, Vicente T. Estudios sobre la música popular de México. Universidad Nacional Autónoma de México, 1956.

Vargas, Aurelio Tello. Historia mínima de la música en México. El Colegio de México, 2017.

Vega, Carlos. Los sones de México: sus formas, sus orígenes, su evolución. Instituto Nacional de Bellas Artes, 1952.