Yalal Al-Din Rumi (Persia) - La mirada del mosquito

‘Hace mucho tiempo que sueño con el mar y con un barco, ¡y aquí están por fin!’”

Rumi, aunque conocido por su lírica sublime, no se apartó del humor para enseñar. En la tradición sufí, se considera que la sabiduría puede emerger del ridículo y que muchas veces lo grotesco refleja mejor las deformidades del alma. Este cuento del mosquito es una de esas miniaturas espirituales que confrontan, con ironía, la arrogancia humana. El contexto es deliberadamente desagradable: orina de cerdo (impuro en el islam), un insecto molesto y una fantasía delirante. Todo está al servicio de una enseñanza central: no todo lo que brilla es revelación, y a veces el ego nos hace ver océanos donde sólo hay charcos.

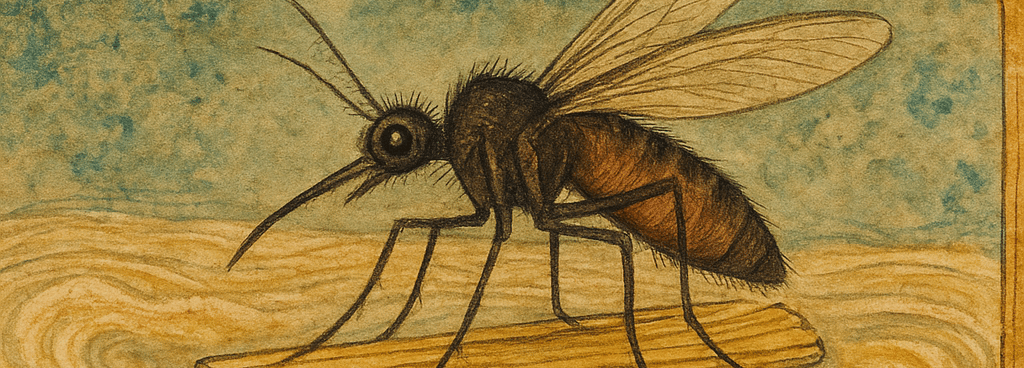

La mirada del mosquito

Yalal Al-Din Rumi

(Persia)

(Cita)

Te pareces a un mosquito que se cree importante. Al ver una brizna de paja flotando en un charco de orina de cerdo, el mosquito levanta la cabeza y piensa: “Hace mucho tiempo que sueño con el mar y con un barco, ¡y aquí están por fin!”.

Orina, barco y ego:

la parábola del mosquito que soñó con el mar

B. Itzamná

Abstract

Este ensayo analiza la parábola La mirada del mosquito de Yalal Al-Din Rumi, explorando su riqueza simbólica y mística desde una perspectiva hermenéutica y sufí. A través de la figura del mosquito que se cree capitán de un barco en un charco de orina, Rumi critica la vanidad y el autoengaño del ego humano, así como la confusión entre apariencia y realidad. El análisis destaca el uso de la ironía como método pedagógico, la crítica a la falsa espiritualidad inflada y la invitación a un despertar interior que nace del reconocimiento humilde de la propia pequeñez. El ensayo concluye que el verdadero viaje espiritual comienza cuando cesa el ruido del ego y se acoge el silencio del sabio.

‘Hace mucho tiempo que sueño con el mar y con un barco, ¡y aquí están por fin!’”

— Yalal Al-Din Rumi

El mosquito y el espejismo de la grandeza

Un mosquito, pequeño y zumbante, apenas perceptible, levanta la mirada con orgullo. No está volando sobre una pradera iluminada ni se posa sobre una flor, sino que flota sobre un charco turbio, una orina impura, donde una brizna de paja le parece un barco majestuoso y el líquido inmundo, un océano soñado. Con esta escena mínima, Rumi retrata una de las más peligrosas trampas del alma: la ilusión de haber llegado, cuando en realidad no se ha partido.

El cuento no necesita explicaciones complejas. Su poder reside en la crudeza de la imagen y en lo desproporcionado del autoengaño. El mosquito, símbolo de insignificancia, se ve a sí mismo como protagonista de una hazaña marítima. Pero el lector, situado desde fuera, percibe el abismo entre la percepción interna del insecto y la realidad que lo rodea. Y ahí, justo ahí, se abre la enseñanza: ¿cuántas veces el ser humano se comporta igual?

El espejismo de la grandeza no necesita océanos verdaderos. Basta con un charco cualquiera para que el ego se exalte. No es la realidad la que importa al yo orgulloso, sino su capacidad de revestir cualquier miseria con ropajes de gloria. Rumi parece advertirnos: no es el lugar donde estás lo que te eleva, sino la conciencia que tienes de ti mismo en ese lugar. El mosquito es ciego a su entorno porque ha decidido mirarse a sí mismo como algo grandioso, y no hay despertar posible mientras esa mirada permanezca.

Y aún más punzante: el cuento no habla solo de ignorancia, sino de autoengaño consciente. El mosquito no sólo desconoce la naturaleza de lo que pisa, sino que construye un relato heroico a partir de la basura, y en ello reside el peligro. En un mundo donde el ruido y la apariencia dominan, donde cada individuo puede inventarse una épica sobre cualquier superficie, esta parábola funciona como un espejo incómodo. ¿Estamos sobre el mar… o simplemente nos movemos en círculos sobre un charco de orina, convencidos de que navegamos hacia lo eterno?

En esta fábula, la humildad no es una virtud opcional, sino una forma de lucidez. El mosquito, en cambio, representa al que no duda de sí mismo, al que no escucha otras voces, al que se convierte en medida de todas las cosas desde su minúsculo cuerpo. Es el alma que no busca, porque cree haber encontrado; es el iniciado que jamás fue discípulo, pero se proclama maestro.

Así, Rumi abre su relato no con solemnidad, sino con una imagen grotesca. ¿Por qué? Porque a veces el ridículo es la única forma de sacudirnos la soberbia, de bajarnos del barco que no existe, de advertirnos que el mar al que aspiramos no se encuentra en el exterior, sino en la disolución del ego que nos encierra.

“No es el mar lo que encuentra el mosquito, sino su deseo disfrazado de revelación.”

Un charco como océano: el delirio de lo aparente

Lo más inquietante del cuento de Rumi no es el mosquito, ni el charco, ni siquiera la orina del cerdo —elemento que en sí mismo representa impureza en la tradición islámica—, sino la interpretación que el mosquito hace de esa escena. Lo que para cualquier observador sería un entorno vulgar y repulsivo, para él se convierte en el escenario de una realización personal. La brizna no es un simple fragmento vegetal: es una nave. El líquido nauseabundo no es desecho: es mar. La confusión entre el signo y su significado es total. Rumi nos enfrenta aquí a una dimensión profunda del extravío humano: la necesidad de encontrar sentido donde no lo hay, aun a costa de tergiversarlo todo.

Este delirio no nace de la malicia, sino de la ignorancia mezclada con deseo. El mosquito quiere tanto navegar, quiere tanto vivir una vida que trascienda su pequeñez, que toma cualquier cosa como señal. Lo que importa no es la realidad, sino lo que su anhelo proyecta sobre ella. En este punto, el relato deja de ser una sátira leve para volverse una crítica aguda a la tendencia humana de confundir la apariencia con la esencia, lo ilusorio con lo verdadero, lo vulgar con lo divino.

El mosquito no está equivocado por ver un barco; está equivocado por creer que su visión basta para transformar el mundo. Esta es la gran trampa de la conciencia ilusoria: asumir que desear algo es suficiente para que exista. En el pensamiento sufí, este es precisamente el obstáculo mayor para el progreso del alma: el yo que construye castillos de humo y se convence de que habita palacios.

Y aún más: Rumi parece alertarnos contra un tipo de espiritualidad falsa, inflada, que toma cualquier mínima experiencia como revelación, cualquier charco como abismo sagrado. En el mundo contemporáneo, donde el “yo” busca validación a toda costa, este mosquito podría ser cualquiera: el que presume haber comprendido lo divino sin haberse despojado de nada, el que convierte un destello de intuición en dogma, el que navega sobre su charco y escribe sobre océanos que jamás ha visto.

Porque el problema no es el mosquito, ni su pequeñez, ni su deseo de grandeza. El problema es que se ha convencido de que ya ha llegado, de que ha cumplido su viaje, sin haber salido nunca de su charco. Ahí radica la ironía profunda del cuento: no se burla del pequeño, sino del que se hace grande en su propia fábula.

Vanidad diminuta: cuando el ego ocupa todo el cielo

Hay una paradoja tan antigua como el alma humana: cuanto más pequeño es el ser, más grandes parecen sus delirios de grandeza. El mosquito de Rumi no sólo se engaña a sí mismo, sino que transforma su insignificancia en motivo de exaltación. La brizna no lo sostiene por accidente, sino por destino; el charco no es una casualidad, sino el cumplimiento de una profecía personal. No hay en su mirada ninguna duda, porque ha hecho de su vanidad una certeza.

El ego, en su forma más peligrosa, no necesita poder real ni logros visibles; le basta con convencerse de que es el centro. El mosquito flota sobre un mínimo escenario y lo convierte en universo. ¿No sucede lo mismo cuando el yo construye su identidad a partir de lo que cree que ve? Una opinión se convierte en verdad, un accidente en misión, un instante fortuito en biografía mística. Lo más frágil se endurece como dogma, y lo más grotesco se viste de belleza. El mosquito no es solo ridículo; es trágico.

Rumi no se burla del pequeño, sino del que se vuelve incapaz de verse pequeño. El ego del mosquito no se infla con maldad, sino con una ilusión tan completa que borra toda proporción. Es el ego que cree que el mundo es lo que él dice que es. Y en esa fantasía se construyen imperios interiores que no toleran contradicción ni sombra.

Cuando un ser diminuto llena el cielo con su propio reflejo, ya no hay espacio para la duda ni para la escucha. La mirada se vuelve opaca. Todo confirma su narrativa. La brizna es barco. El charco es mar. La orina es revelación. Todo lo que existe se subordina al relato que el yo construye. En ese punto, el ego no solo se ha perdido: ha clausurado toda posibilidad de despertar.

El cuento, en su brevedad, lanza una advertencia silenciosa: no hay criatura tan pequeña que no pueda creerse dios. Y cuando eso ocurre, la conciencia ya no busca, no indaga, no se transforma. Solo se repite a sí misma. Solo se escucha a sí misma. Solo se ve a sí misma reflejada en la orina que confunde con océano.

“Rumi no señala con el dedo: deja que el mosquito se ahogue en su propia ilusión.”

La ironía de Rumi: enseñanza envuelta en burla

Lo que distingue este cuento breve de una simple fábula moral es la fina ironía que lo recorre. Rumi no recurre al sermón, ni expone una lección de forma explícita. Lo que hace es más delicado y más incisivo: deja que el mosquito hable solo, que se exalte en su propia ilusión, que se autoproclame capitán de una misión ridícula. No hay voz que lo contradiga directamente; el texto no necesita hacerlo. La escena, por sí sola, desarma la pretensión.

En la tradición sufí, el uso del humor no es un adorno, sino un método. El sabio que ríe no es menos profundo, sino más libre. Y la risa, cuando es sabia, apunta directo al corazón del error. La burla que Rumi teje no busca humillar al mosquito, sino al ego humano que se le parece. Porque la ironía, en este caso, es una pedagogía de lo invisible: nos obliga a vernos reflejados en lo absurdo.

Rumi conocía el alma humana. Sabía que hay enseñanzas que, si se dicen con demasiada seriedad, no se oyen. Pero si se muestran disfrazadas de broma, el alma baja la guardia. La historia del mosquito no es un acto de crueldad, sino una manera de desnudar el autoengaño sin necesidad de levantar la voz. En lugar de decir “no eres tan importante”, Rumi nos muestra lo ridículo que es creerse grande cuando no se ha entendido nada.

La ironía en este cuento no destruye, sino que revela. Y en esa revelación se abre la posibilidad del despertar. El lector, si se permite reírse, si se permite verse en ese mosquito altivo, ya ha dado el primer paso hacia la conciencia. Porque la sabiduría, como aquí lo demuestra Rumi, no siempre viene con solemnidad: a veces llega con un zumbido ridículo en medio de la basura.

El viaje que no es viaje: entre orina y naufragio

El mosquito cree haber comenzado un viaje. Ha encontrado su “barco”, ha divisado su “mar”, y con eso basta para imaginar la travesía. Pero el cuento es claro: no hay desplazamiento, no hay dirección, no hay transformación. Todo ocurre en el mismo lugar, sobre un charco inmóvil. El mosquito no navega: se convence de que flota hacia algún destino. Rumi, con esta escena, parece desmontar la ilusión más antigua del alma: la de creer que el movimiento interior ha comenzado solo porque así lo sentimos.

En las tradiciones espirituales, el viaje —real o simbólico— implica un dejar atrás, un cruzar umbrales, un asumir pérdidas para ganar lucidez. Aquí, en cambio, el mosquito no se mueve, no abandona nada, no suelta ni siquiera su falsa percepción. Y aun así, habla como quien ha zarpado al fin. El relato no describe una travesía, sino una inmovilidad disfrazada de experiencia. No hay viaje más estéril que el que ocurre solo en el discurso del ego.

El charco no cambia. El entorno no cambia. Lo único que cambia es la idea que el mosquito se ha hecho de sí mismo. En ese cambio ilusorio se encierra el verdadero naufragio: el naufragio del alma que no reconoce que está detenida. Porque un viaje auténtico, incluso en el silencio o en la quietud, transforma. El mosquito no se transforma. Solo se infla. Solo sueña. Solo inventa.

Quizá lo más amargo de esta parábola es su cercanía con muchas formas modernas de “búsqueda interior”. En un tiempo donde cualquier experiencia leve se anuncia como revelación, donde cada emoción se vende como despertar, este mosquito podría ser un símbolo de nuestro tiempo: zumbando sobre un charco, llamándolo océano, y creyendo que ya ha visto lo absoluto.

Rumi no se burla del deseo de partir, sino del autoengaño que afirma haber llegado cuando ni siquiera se ha comprendido dónde se está. Porque a veces, el naufragio verdadero no ocurre al final de una travesía, sino cuando jamás se ha comenzado a navegar.

“El despertar no comienza cuando el alma se eleva, sino cuando se reconoce arrastrada en su propia ilusión.”

Lectura sufí: la caída como posibilidad de despertar

En la tradición sufí, el alma no asciende por acumular certezas, sino por atravesar sus errores. No se trata de construir identidades espirituales, sino de desmantelarlas. Desde esa mirada, el mosquito de Rumi no es simplemente una criatura ridícula, sino una metáfora del alma dormida que, en su extravío, tiene aún la posibilidad de despertar. Porque solo quien se equivoca profundamente puede llegar a comprender la magnitud de su ceguera.

Rumi, maestro del despojo interior, no se detiene en la crítica superficial. Bajo la imagen grotesca del mosquito sobre la orina, hay una verdad profunda: la caída no es el final, sino el punto desde el cual comienza el verdadero viaje. Pero para que haya caída, primero debe haber conciencia de la altura falsa. Mientras el mosquito crea que navega sobre el mar, no hay regreso posible. Solo cuando la ilusión se rompe, cuando el alma comprende la miseria que había revestido de gloria, puede iniciarse el tránsito hacia lo real.

En el sufismo, el nafs —el ego inferior— es visto como el gran obstáculo del camino. No es un demonio externo, sino una niebla interior que distorsiona todo. El mosquito, en su exaltación, es una imagen perfecta de ese ego hinchado que todo lo interpreta a su favor. Y sin embargo, en su delirio hay una posibilidad: el dolor de descubrir que el océano era un charco puede abrir la puerta al silencio y al desierto, donde la búsqueda se vuelve sincera.

Muchos relatos sufíes recurren a lo grotesco para mostrar lo esencial. No es raro encontrar burros que enseñan a maestros, tontos que revelan verdades, animales que humillan a sabios. En este cuento, la impureza del escenario no es un error, sino parte del método. Solo situando al alma en su contexto más bajo, más ilusorio, puede revelarse el contraste con lo verdadero. La enseñanza llega cuando se comprende que no hay nada glorioso en el autoengaño, y que el único viaje posible comienza cuando se rompe el sueño del ego.

La mirada que no ve: cegados por nuestras fantasías

El mosquito de Rumi mira, pero no ve. Sus ojos, pequeños como todo su cuerpo, no están incapacitados por su tamaño, sino por el deseo que los habita. No observa la realidad, sino una versión de la realidad filtrada por su anhelo. La brizna se transforma en barco no porque tenga forma de navío, sino porque el mosquito ha deseado tanto navegar, que ya no puede ver otra cosa. Así es como el deseo se vuelve lente, y el lente se vuelve prisión.

La enseñanza aquí no es solamente espiritual, sino humana. El ser que interpreta el mundo desde sus carencias lo distorsiona. No es raro que nuestras más fervientes aspiraciones terminen proyectándose sobre lo más vulgar. A veces buscamos amor y aceptamos migajas, llamándolas banquete. A veces deseamos sentido, y cualquier superstición basta para convencernos de que hemos encontrado la verdad. El mosquito no es solo una figura del ego, sino de la fragilidad de la percepción humana cuando se deja guiar por el hambre de significado.

Esta mirada ciega no nace de la maldad, sino de la desesperación por encontrar un lugar en el mundo. La fantasía aparece como consuelo, pero termina como trampa. En lugar de abrir horizontes, los cierra. En lugar de ampliar la conciencia, la encapsula en una historia cómoda, donde el alma ya no tiene que cuestionarse. Y cuando la mirada deja de cuestionar, deja también de ver.

Rumi no niega el valor del deseo, pero advierte sobre su capacidad de mentirnos. Desear no es suficiente para que algo sea verdadero. Mirar con hambre puede hacer que un charco se nos presente como océano, y una brizna como barco. Por eso, la primera tarea del buscador —en el sentido más amplio— no es desear, sino aprender a mirar sin que el deseo nuble los ojos.

La mirada que no ve es la que confirma en todo lo que ya creemos. El mosquito no explora, no duda, no se detiene. Solo interpreta, y al interpretar se encierra. El peligro no está en que sea diminuto, sino en que crea que ya ha comprendido el mundo desde su minúscula experiencia. Así es como la conciencia se adormece: cuando confunde su fantasía con la realidad.

“El sabio no responde al mosquito, porque sabe que el verdadero viaje comienza cuando el ruido cesa.”

El silencio del sabio frente al mosquito parlante

En el cuento, mientras el mosquito se exalta sobre su brizna-barco, hay una voz invisible que no se pronuncia, pero que resuena en el silencio: la del sabio que observa sin interrumpir. No es el desprecio ni la condena lo que guarda esa voz, sino la paciencia infinita y la aceptación de que algunos deben pasar por sus delirios antes de llegar a la verdad.

El sabio sabe que la palabra del mosquito, llena de autoimportancia, es ruido que no merece réplica. En la tradición mística, muchas veces la enseñanza verdadera llega en el silencio, en la espera paciente, en la ausencia de juicios. El sabio no se apresura a corregir, porque sabe que el despertar no puede forzarse, que debe surgir desde el interior del propio caminante, incluso cuando ese caminante navega sobre charcos de orina creyendo que son mares.

Este contraste entre el parloteo vanidoso y el silencio sereno refleja dos modos de ser en el mundo: el del ego que busca ser visto, reconocido, admirado, y el del sabio que observa desde la quietud, sin necesidad de afirmarse. El mosquito se siente grande porque habla alto; el sabio es inmenso porque permanece callado.

El silencio es entonces una forma de poder, de sabiduría que no compite. Es la humildad que sabe que no es necesario convencer, que la verdad no se impone sino que se revela. Mientras el mosquito grita su ilusión, el sabio simplemente existe, y en esa existencia callada se encierra la respuesta que el mosquito no puede comprender.

Rumi, con esta imagen final, nos invita a elegir: ¿queremos ser mosquitos que sueñan con mares falsos, o sabios que encuentran en el silencio la verdadera inmensidad? El cuento, con pocas palabras, abre un abismo entre la voz y el silencio, entre la ilusión y la realidad, entre el ruido y la paz.

Bibliografía

Rumi, Yalal Al-Din. Masnavi (traducción y selección). Editorial Siruela, 2003.

Schimmel, Annemarie. Misticismo islámico: Rumi y el sufismo. Fondo de Cultura Económica, 1996.

Lewisohn, Leonard. The Heritage of Rumi. Inner Traditions, 2000.

Chittick, William C. The Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of Rumi. State University of New York Press, 1983.

Nicholson, Reynold A. The Mathnawi of Jalaluddin Rumi. Luzac & Co., 1925.