Silencio que canta: el teatro Nō como ritual del alma

“Lo más esencial en el arte es lo que no se muestra completamente. El Nō no es para decir, sino para evocar.” (Zeami Motokiyo)

El teatro Nō nació en Japón en el siglo XIV como una forma de representación profundamente espiritual y poética, cultivada en los círculos de la aristocracia samurái y nutrida por el pensamiento budista zen. Fue perfeccionado por Kan'ami y su hijo Zeami Motokiyo, quien escribió tratados fundamentales sobre su arte. A diferencia del teatro occidental, el Nō no busca la imitación realista, sino la evocación de lo invisible: sentimientos, espíritus, memorias, deseos no cumplidos.

La máscara no oculta, sino que revela lo esencial; el gesto no comunica, sino que sugiere. Su ritmo lento, su música minimalista y sus textos cargados de poesía, hacen del Nō no solo un espectáculo, sino una meditación escénica, un rito silencioso que habla desde la sombra.

Silencio que canta:

El teatro Nō como ritual del alma

Sabak' Che

Abstract

El presente ensayo explora el teatro Nō como una manifestación artística que trasciende la mera representación escénica para convertirse en un ritual del alma. Se analiza cómo sus elementos —máscaras, gestos, tiempo detenido, voz y música— conforman un lenguaje simbólico y meditativo que evoca lo invisible y lo intangible. El Nō se presenta como un espacio liminal donde lo humano y lo espiritual se encuentran, proponiendo una estética de la lentitud, el silencio y la profundidad que dialoga con la sensibilidad japonesa y las necesidades contemporáneas. Finalmente, se reflexiona sobre la vigencia y los desafíos del Nō en la cultura actual, destacando su valor como patrimonio vivo y fuente de inspiración universal.

“Lo más esencial en el arte es lo que no se muestra completamente. El Nō no es para decir, sino para evocar.”

— Zeami Motokiyo, en el tratado Fūshikaden

(La transmisión del estilo y la flor)

El Nō: una puerta hacia el alma japonesa

Hablar del teatro Nō es abrir un umbral hacia una dimensión del arte en la que la representación no pretende imitar el mundo exterior, sino invocar lo que permanece oculto en las sombras del alma. Más que una forma escénica, el Nō es una experiencia estética y espiritual que se gestó en el Japón del siglo XIV bajo la influencia del budismo zen, el sintoísmo y la sensibilidad poética de la época. Su origen se remonta a las danzas rituales populares conocidas como sarugaku, que con el tiempo fueron refinadas y elevadas por la mano de artistas como Kan'ami y, sobre todo, su hijo Zeami Motokiyo, quien dotó al Nō de una profundidad filosófica y un código estético riguroso que aún hoy se sigue transmitiendo con fidelidad casi sagrada.

Lo que distingue al Nō de otras formas teatrales es su resistencia al exceso. Todo en él es sobrio, contenido, al borde de lo inmaterial. El escenario es casi vacío; los actores se mueven con lentitud deliberada; la música, escasa y ritual, no acompaña, sino que moldea la atmósfera del instante. No hay decorados fastuosos, ni giros argumentales dramáticos. La trama es apenas un pretexto para que algo más profundo se revele: la emoción contenida, el recuerdo que retorna, el dolor que no ha sido expiado, la presencia de un espíritu que aún ronda entre los vivos. El Nō no busca contar una historia, sino abrir un estado del alma.

Esa orientación hacia lo invisible se halla en consonancia con una forma muy particular de sensibilidad japonesa: el gusto por lo sutil, lo impermanente, lo que se oculta más que lo que se muestra. En este sentido, el teatro Nō es un espejo de la cultura japonesa en su dimensión más interior. A través de sus máscaras, que no anulan sino revelan lo esencial del personaje; de sus pausas y silencios, que no son vacíos sino campos de resonancia; de su movimiento medido, que no actúa sino que invoca, el Nō traza un camino hacia lo intangible. No se trata de ver, sino de intuir. No se trata de comprender, sino de estar presente.

Zeami, su principal teórico, escribió que el objetivo del actor de Nō no es parecer real, sino alcanzar la hana —la flor—, es decir, ese momento en que la belleza brota como una revelación que conmueve sin palabras. Esa flor, sin embargo, no se impone: se sugiere, se insinúa, como la fragancia que persiste después del paso de alguien. El público del Nō, por ello, no asiste a un espectáculo como observador externo, sino que entra en un estado meditativo, se deja arrastrar por el ritmo lento del tiempo escénico, por el susurro de la flauta, por el eco de la poesía. No se trata de un entretenimiento, sino de un rito compartido.

Así, el teatro Nō se convierte en un umbral entre mundos: entre lo visible y lo invisible, entre lo presente y lo ausente, entre lo humano y lo espiritual. Es una forma de arte que canta desde el silencio, que danza desde la inmovilidad, y que —como las antiguas plegarias— no busca convencer, sino conmover. Es, en suma, una puerta hacia el alma japonesa, pero también una forma de acceder a lo más hondo de toda alma que esté dispuesta a escuchar lo que no se dice.

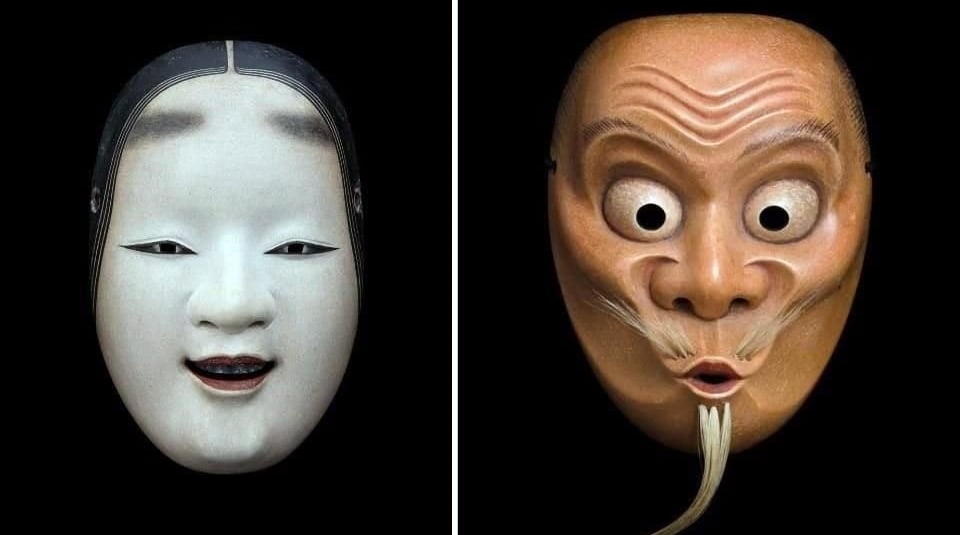

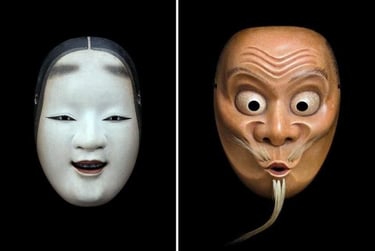

Máscaras del espíritu: símbolos, rostros y vacío

En el teatro Nō, la máscara no es un simple accesorio escénico, sino una entidad sagrada. Porta en sí misma una identidad que no le pertenece del todo al actor, ni tampoco al personaje, sino a una dimensión intermedia donde el alma puede manifestarse sin las limitaciones del rostro humano. Las máscaras, llamadas omote, son talladas a mano con una delicadeza que respeta siglos de tradición, y cada una lleva consigo no solo una expresión, sino un espíritu. Al cubrirse con ella, el actor no finge ser otro, sino que se convierte en canal de una presencia antigua que se actualiza en el presente del rito teatral.

A diferencia del teatro occidental, donde el rostro descubierto suele ser el vehículo principal de la expresión emocional, en el Nō la máscara elimina lo anecdótico y lo personal para dar lugar a lo universal. Una misma máscara puede sugerir tristeza, calma, deseo, miedo o contemplación, dependiendo del ángulo de la luz y de la inclinación del actor. Aquí no hay psicología, hay poesía del gesto. La máscara no representa una emoción: la evoca, como si las sombras que la rodean hablaran por ella.

Existen decenas de tipos de máscaras: ancianos sabios (okina), jóvenes vírgenes (ko-omote), guerreros derrotados, monjes errantes, demonios, dioses, fantasmas. Pero más allá de la clasificación, lo que importa es su poder simbólico. El personaje enmascarado no está completamente vivo, ni completamente muerto. A menudo, en las obras de Nō, el protagonista resulta ser el espíritu de un difunto que regresa al mundo de los vivos para narrar su historia, confesar su culpa o encontrar redención. La máscara, entonces, no cubre: es un rostro del más allá.

El vacío de la expresión es fundamental. En la estética del Nō, influida profundamente por el zen, el no hacer, el no decir, el no mostrar son formas de acción elevadas. El actor no dramatiza una emoción: la deja surgir desde el silencio y la quietud. En este contexto, la máscara se convierte en un espejo del espectador, en una superficie ambigua donde cada quien proyecta lo que lleva dentro. Como dijo el pensador japonés Okakura Kakuzō: “La belleza de lo no dicho es el alma del arte oriental”.

Esa neutralidad expresiva permite que el rostro enmascarado esté siempre al borde de la transformación. Basta un leve giro del cuello, una inclinación de la cabeza, un cambio de iluminación, para que la máscara exprese algo completamente distinto. Es un arte que confía en la sugestión, no en la demostración. Por eso, la máscara no esclaviza al actor, sino que lo libera de sí mismo para actuar desde un lugar más profundo: desde la memoria colectiva, desde la emoción pura que no necesita nombre.

Antes de salir a escena, el actor de Nō entra en un proceso de concentración silenciosa. Al colocarse la máscara, se silencia su ego, se suspende la voluntad individual. Es entonces cuando el espíritu del personaje puede habitar el cuerpo. No se trata de una posesión teatral, sino de una encarnación ritual. Lo que se ve en el escenario no es un actor actuando, sino una figura que ha abandonado el yo para permitir que algo más se manifieste.

De este modo, el teatro Nō hace del rostro oculto una fuente de revelación. En vez de gritar verdades desde el escenario, sus máscaras las murmuran desde el misterio. No hay histrionismo, hay vacío. No hay espectáculo, hay presencia. El espectador, en lugar de recibir una historia cerrada, recibe una invitación a mirar más allá del rostro, más allá de la forma, más allá incluso del tiempo. Allí, donde se posa el silencio, la máscara canta.

El tiempo detenido: estética del silencio y la lentitud

En el teatro Nō, el tiempo no avanza como en la vida cotidiana ni fluye como en los relatos convencionales. Se detiene, se suspende, se expande como una bruma antigua que envuelve al espectador y lo arrastra fuera de la prisa del mundo. Este detenimiento no es pasividad, sino intensidad. La lentitud en el Nō no significa inercia, sino presencia total. Es un arte que cultiva la demora como un espacio de revelación: lo importante no llega rápido, sino cuando el alma está lista para percibirlo.

En escena, los actores caminan con pasos milimétricamente calculados, casi flotando, como si el suelo fuera un espejo que no debe romperse. Cada gesto se dilata hasta convertirse en símbolo; cada silencio adquiere una densidad poética. Esta coreografía pausada no responde a una búsqueda de realismo, sino a una lógica interior que privilegia la profundidad por sobre la velocidad. Se trata de una temporalidad ritual, en la que el tiempo se convierte en materia sensible. En ese sentido, el Nō no representa el tiempo: lo transforma.

Esta estética está profundamente vinculada con la filosofía zen, que valora la quietud como vía de acceso a lo real. En lugar de llenar el espacio con palabras o acciones, el Nō permite que el vacío hable. La noción de ma, central en la estética japonesa, se refiere precisamente a este espacio entre cosas, a la pausa entre sonidos, al intervalo entre movimientos. El ma no es un hueco que debe llenarse, sino un campo fértil donde la emoción puede crecer. En el Nō, el ma es el alma del ritmo.

Ese ritmo ralentizado obliga al espectador a salir de su lógica habitual. Al principio, puede parecer que “no pasa nada”. Pero pronto, quien se entrega a la experiencia descubre que ese aparente vacío está cargado de sentido: cada pausa es una respiración del mundo, cada inmovilidad es una puerta abierta a lo invisible. La lentitud se convierte en una forma de meditación colectiva, en la que actor y espectador habitan un tiempo otro, donde lo esencial puede surgir sin ser interrumpido.

La música del Nō, interpretada por tambores, flauta y canto, no marca el compás como en la música occidental. No guía ni acompaña: dialoga con el silencio. Las notas son breves, espaciadas, incluso ásperas, como si la naturaleza misma hablara. El canto tampoco sigue una melodía reconocible: es un susurro que roza lo melancólico y lo atemporal. Es, más que una canción, una invocación.

En esta suspensión del tiempo se aloja el misterio. Como si los personajes no actuaran en el presente, sino desde un umbral donde el pasado y el futuro se confunden. En muchas obras de Nō, el personaje central es un espíritu que revive su dolor o su anhelo. Así, el teatro se convierte en una zona intermedia, en la que los vivos se detienen para escuchar a los muertos, y donde los muertos pueden hablar una última vez.

En una época como la nuestra, dominada por la rapidez, el ruido y la saturación de imágenes, el Nō ofrece una forma radicalmente distinta de estar en el mundo. No busca el impacto inmediato, sino la resonancia profunda. No pretende distraer, sino despertar. Detener el tiempo, en este contexto, no es una huida, sino un acto de resistencia: un modo de recordar que lo más importante no se grita ni se acelera, sino que se revela lentamente, como el rocío al amanecer.

El cuerpo como templo: gestos, danza y meditación

En el teatro Nō, el cuerpo no actúa: habita. No se lanza al movimiento por impulso dramático, sino que se desliza con reverencia, como si cada paso pronunciara un antiguo secreto. El cuerpo del actor es un templo en el que habita la memoria, y cada gesto, por mínimo que sea, tiene el peso de una ceremonia. Este teatro no se basa en la expresividad externa, sino en una interioridad profunda que se transmite a través de una disciplina física rigurosa, casi monástica.

El actor de Nō entrena durante años para aprender a contener el gesto, a modular la energía sin desbordarla, a sostener el equilibrio entre la presencia y la desaparición. La danza —o más precisamente, la kata— no es una coreografía ornamental, sino un código simbólico en el que cada movimiento está cargado de sentido. Levantar un brazo no es simplemente elevarlo, sino trazar un camino invisible. Girar el cuerpo no es cambiar de dirección, sino invocar un estado del alma. Se trata de un lenguaje corporal que ha sido transmitido de generación en generación, donde nada se improvisa y todo está cargado de resonancia.

La relación entre cuerpo y espacio también es esencial. El escenario del Nō es una plataforma elevada, techada, de madera pulida, con un pasillo lateral llamado hashigakari, que simboliza el tránsito entre dos mundos. Cuando un actor entra por este pasillo, no simplemente sube al escenario: atraviesa un umbral. Y cada paso que da sobre la tarima es una reafirmación del presente ritual. La disposición del cuerpo en el espacio no busca un efecto visual, sino que establece un vínculo invisible entre lo terreno y lo espiritual.

El entrenamiento del actor incluye no solo la ejecución formal de los gestos, sino también la respiración y la atención plena. Muchos movimientos se realizan en un estado de meditación activa, donde el actor no interpreta un personaje, sino que lo encarna desde la quietud interior. Esta cualidad meditativa del cuerpo escénico está profundamente enraizada en la práctica del budismo zen, que enseña que la verdadera acción surge desde el centro del ser, sin forzar, sin desear.

Uno de los elementos más fascinantes del Nō es la manera en que el cuerpo comunica sin buscarlo. La inmovilidad repentina puede decir más que un largo discurso; una torsión leve del torso puede sugerir una transformación interior. Todo está contenido, todo es simbólico. La danza en el Nō no busca belleza por sí misma, sino yūgen, ese estado de gracia sutil e inefable que sugiere la profundidad de lo que no puede nombrarse.

Esta economía del gesto tiene una función ética además de estética. En lugar de someter al espectador a un torrente emocional, el Nō le ofrece el tiempo y el espacio para conectar con su propia interioridad. El cuerpo del actor no impone, sino que invita. No distrae, sino que acompaña. Se convierte en un espejo del alma humana, no por lo que exhibe, sino por lo que deja vibrar en el silencio.

Así, el cuerpo en el teatro Nō no es un instrumento de exhibición, sino un receptáculo sagrado. Es a través de su lentitud, su concentración y su ligereza que se abre el camino a lo invisible. El actor no se convierte en personaje; se convierte en canal. Y al hacerlo, recuerda al espectador que también él tiene un cuerpo, que también él habita un espacio, que también él puede detenerse —aunque sea por un instante— para escuchar cómo canta el silencio.

Voz, música y palabra poética: cuando el verbo susurra

En el teatro Nō, la voz no busca imponerse ni dominar la escena; más bien, susurra, evoca, se mezcla con la música y el silencio para crear un tejido sonoro que acompaña la experiencia ritual. El canto de los actores —llamado utai— se despliega en un tono monocorde, melancólico y profundo, que parece brotar desde las entrañas más que de la garganta. No hay dramatización exagerada ni modulación dramática, sino un ritmo pausado y meditativo que invita al espectador a sumergirse en el fluir de la palabra.

Este canto va acompañado por un pequeño conjunto musical, principalmente la flauta nohkan y tambores (kotsuzumi y otsuzumi), que no actúan como mera acompañamiento, sino como partes integrantes de un diálogo entre voz, sonido y silencio. La música en el Nō no marca un compás regular, sino que se mueve con una cadencia irregular, que refleja el pulso orgánico y espiritual del drama. Así, el espacio sonoro se convierte en una atmósfera que envuelve y sostiene la acción, sin saturarla.

Las palabras, por su parte, son siempre poéticas, extraídas de la literatura clásica japonesa, muchas veces fragmentadas, cifradas, y cargadas de múltiples sentidos. El libreto del Nō es, en esencia, una composición literaria que conjuga la historia, la emoción y la filosofía en versos medidos. Pero su comprensión no está en la lógica lineal o en el significado literal, sino en la experiencia que suscitan, en el eco que dejan en el cuerpo y la mente del espectador.

La poesía del Nō está atravesada por una sensibilidad particular hacia la naturaleza y la fugacidad de la vida. Se habla de flores que caen, de la luna que brilla tenue, de los suspiros del viento. Estas imágenes son símbolos que se abren a una reflexión sobre el paso del tiempo, la belleza efímera y la melancolía del mundo. La palabra se vuelve entonces un canal para contemplar lo inasible, para hacer visible lo invisible.

El ritmo pausado y la voz susurrante también responden a una función ritual: facilitar la concentración, inducir un estado meditativo tanto en el actor como en el espectador. La palabra no interrumpe el silencio, sino que lo prolonga y lo enriquece. Por eso, la escucha en el Nō no es pasiva, sino activa; requiere atención plena para captar los matices, las pausas, las inflexiones mínimas.

En conjunto, voz, música y palabra poética construyen un paisaje sonoro que no solo acompaña el movimiento y la imagen, sino que los funde en una experiencia estética total. La escena del Nō se convierte en un espacio de comunión sonora, donde el verbo no grita, sino que canta en el umbral entre lo dicho y lo callado, entre lo humano y lo divino.

Teatro y ritual: presencia, ausencia y trascendencia

El teatro Nō no es solo una forma artística, sino un rito que conecta el mundo visible con el invisible, lo humano con lo divino. Esta dimensión ritual se manifiesta en cada elemento del espectáculo: desde el espacio sagrado del escenario hasta la manera en que los actores se preparan, pasando por la música, el movimiento y el simbolismo de las máscaras. El Nō se presenta así como un puente que une la presencia tangible con la ausencia misteriosa, y que invita al espectador a participar en un acto de trascendencia.

El espacio donde se representa el Nō es mucho más que un escenario; es un altar. La tarima de madera pulida, el techo de tejas, el puente lateral (hashigakari) que conecta con la entrada, todo está dispuesto para evocar una atmósfera de sacralidad. Este espacio crea un límite entre lo profano y lo sagrado, entre la vida cotidiana y el mundo de los espíritus. Al entrar en este espacio, actores y público entran en comunión con algo que trasciende la mera representación.

La preparación del actor también refleja la dimensión ritual del Nō. No se limita a ensayar líneas o movimientos; implica un estado de concentración profunda, casi meditativa, donde se busca la purificación del cuerpo y la mente. La colocación de la máscara, el vestido del atuendo tradicional y la respiración controlada son actos que evocan una transformación interior. Así, el actor no interpreta un papel, sino que se convierte en vehículo de una presencia espiritual.

Esta presencia se encuentra inseparablemente unida a la ausencia. Muchos personajes del Nō son fantasmas o seres que habitan entre los vivos y los muertos. La obra explora esta frontera con delicadeza y respeto, mostrando cómo la memoria, el dolor y el anhelo persisten más allá de la muerte física. La ausencia no es vaciedad, sino una forma de presencia que el teatro hace visible mediante la poesía y el simbolismo.

En este sentido, el Nō se aleja del realismo y de la narrativa convencional para adentrarse en un territorio donde el tiempo y el espacio se pliegan sobre sí mismos. El rito escénico se convierte en un vehículo para la trascendencia, una manera de contemplar lo eterno a través de lo efímero. El silencio, los gestos contenidos y la música ritual invitan a una experiencia que va más allá de la comprensión intelectual: es un acto de participación espiritual.

Este aspecto ritual también puede verse como un reflejo de las creencias japonesas tradicionales, en las que la naturaleza está habitada por espíritus y en las que la muerte no es un final sino una transición. El Nō traduce estas ideas en lenguaje escénico, convirtiendo cada función en una ceremonia de encuentro con lo sagrado. De esta forma, el teatro se transforma en un espacio donde el espectador puede sentir la presencia de lo invisible y reflexionar sobre su propia finitud.

En suma, el teatro Nō es una forma única de ritual teatral que equilibra presencia y ausencia, materia y espíritu, sonido y silencio. Al hacerlo, ofrece una experiencia estética que trasciende la mera representación para convertirse en un acto de comunión y trascendencia, una invitación a escuchar el canto del alma que se expresa en el silencio.

Perpetuar la sombra: actualidad del Nō en la cultura contemporánea

A pesar de su antigüedad y su carácter profundamente ritual, el teatro Nō sigue siendo una expresión viva y relevante en la cultura japonesa contemporánea. Su supervivencia no se debe únicamente a la conservación estricta de tradiciones, sino a la capacidad del Nō para dialogar con el presente sin perder su esencia espiritual. En un mundo marcado por la velocidad, el consumo masivo y la globalización, el Nō aparece como un recordatorio de la lentitud, el silencio y la profundidad del ser.

Hoy, las compañías de Nō continúan presentándose en teatros especializados, festivales y espacios culturales tanto en Japón como en el extranjero, donde la fascinación por esta forma artística trasciende fronteras. Los actores se entrenan con rigurosidad para preservar las técnicas ancestrales, transmitidas en familias que mantienen una línea casi sacerdotal, pero también se experimenta con nuevas formas de acercar el Nō a públicos más amplios y jóvenes.

La influencia del Nō puede encontrarse en diversas expresiones artísticas modernas, desde la danza contemporánea hasta el cine y la literatura. Muchos creadores contemporáneos reconocen en la estética del Nō —su uso del espacio vacío, la economía del gesto, la poesía del silencio— un lenguaje artístico que dialoga con las inquietudes actuales sobre el tiempo, la identidad y la espiritualidad.

Sin embargo, esta contemporaneidad también enfrenta desafíos. La exigencia de una técnica precisa y la dificultad para entender su lenguaje simbólico limitan el acceso del público general, mientras que la falta de promoción y apoyo institucional pone en riesgo la continuidad de algunas escuelas. Aun así, el Nō persiste, no solo como reliquia, sino como puerta abierta hacia una experiencia estética y espiritual que el mundo moderno sigue necesitando.

En un contexto globalizado donde las manifestaciones culturales tienden a uniformarse, el teatro Nō ofrece un ejemplo de resistencia cultural que apuesta por la profundidad y la sutileza. Su capacidad para tocar fibras universales a través de un lenguaje minimalista y simbólico lo convierte en un patrimonio invaluable, no solo de Japón, sino de la humanidad.

Así, perpetuar la sombra del Nō es también un acto de compromiso con la diversidad cultural y con la búsqueda de formas artísticas que rescaten la conexión con lo invisible, con el silencio y con la memoria profunda. En su permanencia, el Nō no solo recuerda su pasado, sino que ofrece una luz tenue para el futuro del arte y del espíritu humano.

El arte que permanece en el umbral

El teatro Nō se revela como una forma artística única que desafía las convenciones del tiempo, la expresión y la narrativa para instalarse en un espacio liminal donde lo visible y lo invisible dialogan en silencio. Más que una representación, es un rito que convoca a la presencia del alma, un arte que canta desde el silencio y danza en la quietud. Su riqueza simbólica, su dominio de la lentitud y su cuerpo ritualizado invitan al espectador a detenerse, a escuchar con atención y a abrirse a una experiencia que trasciende lo inmediato.

A través de sus máscaras, gestos y palabras poéticas, el Nō construye un universo donde lo efímero se convierte en eterno y donde la ausencia adquiere la fuerza de la presencia. Esta dimensión espiritual y meditativa no solo refleja la sensibilidad japonesa, sino que propone una forma de habitar el mundo que dialoga con las necesidades del ser humano contemporáneo: la búsqueda de sentido, la conexión con la memoria y la contemplación del misterio.

Aunque sus raíces son ancestrales, el Nō continúa siendo relevante porque ofrece una resistencia poética frente a la aceleración y la superficialidad de la vida moderna. Su apuesta por la profundidad, la economía expresiva y la comunión silenciosa es una invitación a recuperar la dimensión sagrada del arte y de la existencia. Así, el Nō permanece en el umbral, siempre abierto, siempre sugerente, recordándonos que el arte verdadero no siempre se muestra en plenitud, sino que a veces reside en lo que se calla, en lo que se intuye y en lo que permanece oculto.

Este ritual del alma, este silencio que canta, nos recuerda que el arte puede ser un puente hacia lo invisible, un lenguaje que no exige comprensión inmediata, sino la disposición para sentir y para estar presente en la profundidad del instante.

Bibliografía

Zeami Motokiyo. Fūshikaden (La transmisión del estilo y la flor). Siglo XV.

Brazell, Karen. Traditional Japanese Theater: An Anthology of Plays. Columbia University Press, 1998.

Keene, Donald. The Noh Theater: Principles and Perspectives. Kodansha International, 1970.

Brazell, Karen (ed.). Japanese Theater and the International Stage. University of Hawaii Press, 2007.

Tomlinson, Gary. Theater of the Mind: Imagination and Perception in Noh Drama. Princeton University Press, 1992.

Okakura Kakuzō. The Book of Tea. 1906.

Leiter, Samuel L. Japanese Theatre and the International Stage. University of Hawaii Press, 2002.