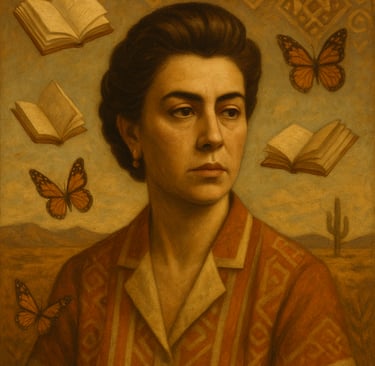

Sabak’ Ché (México) - Tejiendo palabras en la oscuridad: la rebelión de Rosario Castellanos

Rosario Castellanos ocupa un lugar insoslayable en la literatura mexicana del siglo XX. Escritora, poeta, ensayista y diplomática, su voz emerge con singular fuerza desde los márgenes de una sociedad marcada por el patriarcado, el colonialismo interno y la desigualdad.

Mimeógrafo #144

Mayo 2025

Tejiendo palabras en la oscuridad:

la rebelión de Rosario Castellanos

Sabak' Ché

México

La mujer que sabe latín… es peligrosa.

ROSARIO CASTELLANOS - Mujer que sabe latín

Rosario Castellanos ocupa un lugar insoslayable en la literatura mexicana del siglo XX. Escritora, poeta, ensayista y diplomática, su voz emerge con singular fuerza desde los márgenes de una sociedad marcada por el patriarcado, el colonialismo interno y la desigualdad. Su obra es, a la vez, una exploración íntima y una denuncia pública; una travesía que recorre la condición femenina, la identidad mestiza y la lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas.

Hablar de Castellanos es adentrarse en una escritura que no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino abrir fisuras en las estructuras de poder y en los discursos dominantes. Su literatura, profundamente marcada por su experiencia personal y su formación filosófica, articula con sensibilidad y agudeza temas que siguen siendo vigentes: la opresión de la mujer, la exclusión cultural, el conflicto entre modernidad y tradición, y el papel del lenguaje en la configuración del sujeto.

Este ensayo propone un recorrido por su vida y su obra, entendiendo que en el caso de Rosario Castellanos ambos planos —el vital y el literario— se entrelazan de manera indisoluble. A través de sus novelas, poemas, ensayos y escritos íntimos, se construye una voz crítica y poética que no se limita a testimoniar, sino que transforma su experiencia en reflexión, y su dolor en palabra compartida.

A lo largo de estas páginas, se abordarán los momentos fundamentales de su trayectoria, desde su infancia en Chiapas hasta su consolidación como una de las intelectuales más importantes de su tiempo. Se analizarán sus textos más representativos no sólo desde su valor estético, sino también desde su capacidad para problematizar las estructuras culturales que han moldeado —y siguen moldeando— la experiencia de ser mujer, de ser mestiza, de ser escritora en un país como México.

Chiapas y los orígenes: la infancia como raíz literaria

La infancia de Rosario Castellanos en Comitán, Chiapas, no sólo marcó su experiencia vital, sino que se convirtió en el núcleo simbólico desde el cual se proyecta gran parte de su obra. Nacida en el seno de una familia criolla terrateniente, Castellanos creció entre dos mundos profundamente desiguales: el de los propietarios de tierra de origen europeo y el de las comunidades indígenas sometidas a sistemas de explotación y silenciamiento. Esta convivencia tensa, muchas veces velada por la costumbre, dejó una huella imborrable en su conciencia, y se transformó en materia literaria.

Su primera novela, Balún Canán (1957), ofrece una lectura crítica de esa infancia en una región marcada por la herencia colonial. Narrada desde la perspectiva de una niña que aún no entiende del todo las dinámicas de poder que la rodean, la obra es un testimonio desgarrador de la fractura entre la cultura dominante y la cultura indígena. La niña observa, escucha, percibe las tensiones, pero todavía no puede nombrarlas. Es ese “no saber” el que dota a la novela de una profunda carga simbólica: la infancia no es sólo un período biográfico, sino también una metáfora del despertar a la conciencia.

En Balún Canán, Castellanos no idealiza la figura del indígena ni cae en el exotismo. Al contrario, denuncia las estructuras sociales que perpetúan su subordinación, al mismo tiempo que expone las contradicciones internas del criollo que, como su propia familia, se debate entre la tradición y la decadencia. La protagonista es testigo de un mundo que se desmorona, donde las jerarquías de poder comienzan a tambalearse ante los primeros intentos de reforma agraria y justicia social. En ese espacio de transición, la niña encuentra su voz —una voz que aún es tímida, pero que ya anticipa la mirada crítica que caracterizará la obra posterior de la autora.

Este retorno literario a Chiapas no es sólo una reconstrucción nostálgica, sino una forma de problematizar la relación entre el yo y el otro, entre la historia personal y la colectiva. Castellanos comprende que su propia identidad mestiza está atravesada por esas contradicciones, y desde ahí escribe. En su literatura, el paisaje chiapaneco se convierte en un personaje más: cargado de memoria, de violencia latente, de belleza ambigua. La tierra no es sólo escenario, sino símbolo del conflicto que habita en la historia mexicana.

Así, la infancia en Chiapas no representa un simple origen, sino una herida fundacional que impulsa la escritura. En ese territorio de silencios impuestos, Castellanos aprende que escribir es también un acto de justicia, un modo de dar palabra a lo que ha sido negado. Su obra inicial, entonces, no es un simple reflejo de su niñez, sino un primer gesto de ruptura, una invitación a mirar donde históricamente se ha preferido no mirar.

Entre la filosofía y la palabra: formación intelectual y primeras búsquedas

Tras dejar Chiapas, Rosario Castellanos se trasladó a la Ciudad de México, donde inició una etapa de formación intelectual decisiva. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), primero en la Facultad de Letras y después en la de Filosofía, donde tuvo contacto con el exilio republicano español y, en particular, con el pensamiento existencialista. Fue discípula de José Gaos, traductor de Heidegger, lo que influyó en su modo de reflexionar sobre el ser, el lenguaje y la identidad. Esta base filosófica no sólo le proporcionó herramientas teóricas, sino que permeó profundamente su literatura, dotándola de una dimensión reflexiva y crítica.

Desde muy temprano, Castellanos concibió la escritura como un espacio de interrogación. En sus primeros poemarios, como Trayectoria del polvo (1948) y Apuntes para una declaración de fe (1947), ya se advierte una tensión entre el yo íntimo y las estructuras sociales que lo oprimen. El sujeto poético se presenta escindido, inseguro, a menudo doliente. En lugar de afirmaciones rotundas, sus versos están llenos de preguntas, dudas, y silencios que revelan una conciencia desgarrada entre la necesidad de decir y la dificultad de ser escuchada.

En esta etapa, la escritura de Castellanos está marcada por un sentimiento de extranjería, incluso dentro de su propio cuerpo y su propio género. Su poesía no busca la belleza como fin estético, sino como vehículo para explorar la condición humana desde un lugar marginal. La mujer, en estos primeros textos, aparece como una figura desplazada, que lucha por encontrar un lenguaje propio en medio de un discurso cultural que la excluye. No se trata aún de un feminismo explícito, pero sí de una búsqueda de autonomía, de una voz que se resiste a la sumisión simbólica.

Durante estos años, también escribió ensayos y artículos que dejan entrever su aguda capacidad de análisis social. Ya desde entonces se perfilaba como una intelectual comprometida con las problemáticas de su entorno. La escritura, para ella, no era una evasión, sino una herramienta de conocimiento y de crítica. A través de su formación filosófica, Castellanos fue configurando una forma de pensar literariamente el mundo, en la que cada palabra debía ser conquistada, pensada, justificada.

Este periodo de búsqueda, en el que se entrelazan la reflexión filosófica y la sensibilidad poética, sienta las bases de una obra que no se limitará a reproducir lo establecido, sino que se arriesgará a cuestionarlo. Rosario Castellanos comienza entonces a consolidarse como una figura incómoda en el mejor sentido del término: alguien que desestabiliza las certezas, que incomoda con preguntas, que escribe desde las grietas. En su literatura, la palabra no es ornamento, sino lugar de combate.

Escritura como rebeldía: el feminismo en clave literaria

Si bien Rosario Castellanos no se proclamó abiertamente feminista en sus primeros años, su obra anticipa muchas de las preocupaciones del pensamiento de género contemporáneo. Su escritura es, desde el principio, un acto de insumisión ante los modelos culturales que han silenciado a la mujer, reduciéndola a objeto de contemplación o de función doméstica. Para Castellanos, escribir fue una forma de rebelarse no sólo contra el orden patriarcal, sino contra las limitaciones que ese orden impone al lenguaje, al deseo y al pensamiento femenino.

En su ensayo más emblemático, Mujer que sabe latín… (1973), Castellanos reflexiona con lucidez y mordacidad sobre el lugar de la mujer en la cultura occidental. A través de una crítica a la tradición literaria, filosófica y educativa, denuncia cómo el saber ha sido históricamente monopolizado por los hombres, y cómo la mujer ha sido excluida de los espacios de creación simbólica. Sin caer en dogmatismos, Castellanos propone una relectura del canon desde la perspectiva de la experiencia femenina, señalando las tensiones, las ausencias y las contradicciones que lo atraviesan.

Pero más allá de sus ensayos, es en su poesía y narrativa donde su pensamiento feminista cobra mayor fuerza simbólica. En textos como Poesía no eres tú (1972), Castellanos desmonta los modelos románticos que idealizan a la mujer como musa, como espejo pasivo de las emociones del hombre. Frente a esa visión, reivindica una voz propia, encarnada, lúcida, que se niega a ser proyectada o interpretada desde afuera. La célebre afirmación que da título al poemario —“Poesía no eres tú”— marca un momento clave en la historia de la literatura mexicana: el rechazo de la mujer como símbolo, y la exigencia de ser reconocida como sujeto.

La ironía y la autoconciencia son herramientas fundamentales en su escritura. Castellanos no adopta una postura victimista ni celebra una identidad femenina esencializada. Más bien, problematiza constantemente el ser mujer en un mundo que impone formas específicas de serlo. Desde el humor y la crítica, desmantela los mitos del amor romántico, la maternidad como destino único, y la domesticidad como virtud. Su literatura muestra los conflictos, las contradicciones, los fracasos, pero también los momentos de resistencia y lucidez.

En este sentido, su feminismo no es sólo teórico ni exclusivamente político: es una actitud literaria. Escribir, para Castellanos, fue siempre una forma de exponer las fisuras del discurso dominante, de dar nombre a lo que estaba oculto, de interrogar el poder desde la intimidad. Cada poema, cada cuento, cada novela, son actos de lenguaje que buscan devolver a la mujer su derecho a narrar, a pensar, a desear.

Así, su obra no sólo enriquece la tradición literaria mexicana, sino que inaugura un modo de escritura que es, a la vez, crítica cultural, ética del cuidado y exploración del yo. Castellanos no escribe “sobre” las mujeres: escribe desde las mujeres, desde sus cuerpos, sus angustias, sus sueños y sus luchas. Por eso, su literatura sigue interpelando, incomodando y abriendo caminos.

Oficio de tinieblas y la rebelión: historia, mito y subversión

Con Oficio de tinieblas (1962), Rosario Castellanos alcanzó uno de los momentos más potentes y complejos de su narrativa. Ambientada nuevamente en Chiapas, la novela deja atrás la mirada infantil de Balún Canán para adentrarse en un universo mucho más sombrío, simbólicamente cargado y políticamente radical. En esta obra, Castellanos confronta de manera frontal el problema del poder, el mestizaje, la opresión indígena y la posibilidad —ambigua, peligrosa— de la rebelión.

La novela ficcionaliza un levantamiento indígena inspirado en hechos reales ocurridos en la región de San Juan Chamula en el siglo XIX. A través de múltiples voces narrativas, Castellanos teje una historia coral en la que los límites entre mito, historia y literatura se diluyen. La figura de María, indígena tzotzil que asume el papel de la Virgen y lidera una rebelión mesiánica, encarna una subversión del orden colonial no sólo en términos sociales, sino también religiosos y simbólicos. Esta mujer indígena no sólo toma la palabra: toma el poder. Pero su victoria es efímera, desfigurada, víctima de la traición y de su propio delirio mesiánico.

Oficio de tinieblas no ofrece un discurso simplista ni redentor. Castellanos no idealiza al indígena ni demoniza al criollo: lo que hace es explorar los efectos devastadores de un sistema de exclusión prolongado, que ha destruido toda posibilidad de diálogo entre culturas. El levantamiento indígena aparece así como un grito desgarrado, no siempre coherente, que busca reconfigurar el orden, aunque sea a través del caos y la violencia. La novela plantea una pregunta incómoda: ¿es posible cambiar un sistema sin replicar sus mecanismos de opresión?

El lenguaje en esta obra se vuelve más oscuro, fragmentado, casi ritual. La narración adopta una estructura polifónica, en la que se entrecruzan distintas perspectivas: indígenas, criollas, eclesiásticas, femeninas. Esta multiplicidad de voces rompe con la linealidad de la novela tradicional y refleja la heterogeneidad conflictiva del México profundo. La oralidad indígena, los rezos católicos, los discursos del poder estatal y las voces íntimas de mujeres oprimidas coexisten y chocan en el texto, creando un entramado denso de significados.

Oficio de tinieblas puede leerse también como una meditación trágica sobre el mestizaje. La autora pone en escena una sociedad dividida, incapaz de asumir su propia pluralidad. La violencia, lejos de ser sólo física, es también simbólica: se ejerce sobre el cuerpo, sobre la lengua, sobre la memoria. En ese contexto, la rebelión no aparece como solución, sino como síntoma de un fracaso histórico.

En esta obra, Castellanos reafirma su apuesta por una literatura que no evade los conflictos, sino que los encarna. El poder de su narrativa radica en esa valentía de mirar de frente lo que otros prefieren silenciar: el racismo estructural, la desigualdad ancestral, la negación del otro. Con Oficio de tinieblas, la escritora chiapaneca no sólo dio voz al mundo indígena, sino que también confrontó al lector con su responsabilidad histórica, cultural y ética frente a él.

Diario, cartas y confesiones: la intimidad como forma de resistencia

Más allá de su producción poética, narrativa y ensayística, Rosario Castellanos dejó un legado particularmente revelador en sus escritos personales: diarios, cartas y confesiones que permiten acceder a una dimensión íntima de su pensamiento. Lejos de ser simples registros privados, estos textos expanden su obra literaria y reafirman su compromiso con la palabra como herramienta para comprender —y confrontar— la experiencia de ser mujer, escritora, madre, y sujeto político en un mundo desigual.

Su Diario —publicado póstumamente— constituye una de las piezas más conmovedoras de la literatura autobiográfica mexicana del siglo XX. En sus páginas, Castellanos deja ver no sólo sus angustias existenciales, sino también su lucha constante con las tensiones entre vida pública y vida privada, entre vocación intelectual y roles de género impuestos. La escritora se pregunta, duda, se reprocha, se contradice. Pero lejos de debilitarla, esa vulnerabilidad da cuenta de una conciencia aguda que no teme mostrarse fracturada, y que encuentra en la escritura un espacio de afirmación personal.

A través del diario, Castellanos ensaya una forma de pensamiento en voz baja. No escribe para convencer ni para demostrar, sino para pensar-se. En esos fragmentos aparece una mujer que se siente ajena al mundo literario dominado por hombres, que experimenta culpa por no corresponder al modelo de madre abnegada, que teme al abandono y a la pérdida, pero que, al mismo tiempo, no cede en su deseo de autonomía. La intimidad, en este caso, no es refugio ni evasión, sino escenario de una lucha constante por la coherencia entre vida y escritura.

Las cartas que mantuvo con amigos, colegas y familiares también permiten vislumbrar su agudeza crítica y su sensibilidad política. En ellas, Castellanos comenta con lucidez los acontecimientos de su tiempo —la vida cultural en México, los movimientos sociales, la situación de la mujer— sin abandonar nunca el tono irónico, inteligente y profundamente humano que la caracteriza. Como buena lectora y escritora, sabía que toda carta era también una forma de literatura, y que en esos márgenes podía decirse lo que la retórica pública a menudo no permite.

Este registro íntimo también revela las dificultades que enfrentó como mujer intelectual en un medio que, a pesar de sus logros, seguía relegando a las escritoras al margen. En sus escritos personales se advierte el desgaste de tener que demostrar continuamente su valor, la tensión entre sus convicciones feministas y las convenciones sociales, así como el doloroso deseo de afecto en un mundo donde el reconocimiento profesional no siempre se traduce en plenitud emocional.

En suma, los escritos íntimos de Rosario Castellanos no son meros complementos de su obra: son otra forma de su literatura, tan reveladora y poderosa como su poesía o sus novelas. En ellos, se configura una subjetividad compleja, en lucha constante, que encuentra en la palabra una forma de resistencia frente a las exigencias de un mundo que no sabe escuchar. Desde lo íntimo, Castellanos vuelve a alzar la voz: no como confesión ingenua, sino como testimonio lúcido de una mujer que pensó —y escribió— contra el silencio.

Muerte, legado y vigencia: una voz que no cesa

La vida de Rosario Castellanos se apagó trágicamente en 1974, en Tel Aviv, Israel, donde se desempeñaba como embajadora de México. Su muerte —oficialmente atribuida a un accidente doméstico por electrocución— ha sido objeto de interpretaciones y conjeturas, dada la complejidad emocional y simbólica que atravesó su existencia. Más allá de los hechos, su partida repentina dejó un vacío hondo en la literatura mexicana y en el pensamiento latinoamericano contemporáneo. Sin embargo, lo esencial de su voz no murió con ella: su palabra sigue viva, interpelando, incomodando, sembrando preguntas.

Rosario Castellanos fue una autora que escribió desde las fisuras: entre lo indígena y lo mestizo, entre lo femenino y lo patriarcal, entre el silencio interior y la urgencia de hablar. Su obra, en su pluralidad de géneros y registros, es también un proyecto ético: el de construir un espacio de escucha para quienes han sido históricamente excluidos. Ya sea desde la poesía, la novela, el ensayo o el diario, Castellanos entendió la literatura como un acto de responsabilidad hacia los otros, y como un medio de restitución simbólica para las voces borradas de la historia.

A lo largo de las décadas posteriores a su muerte, su obra no sólo se ha mantenido vigente, sino que ha cobrado nueva fuerza en el marco de los estudios de género, los movimientos feministas, los debates sobre la identidad mexicana y las luchas de los pueblos originarios. Castellanos no se limitó a diagnosticar su tiempo: abrió caminos de lectura crítica que hoy continúan nutriendo la reflexión intelectual y literaria en América Latina.

Su feminismo, lejos de las etiquetas simplificadoras, fue un modo de estar en el mundo, una forma de escribir desde la conciencia del cuerpo, del deseo, de la injusticia. No fue un activismo dogmático, sino una apuesta por el pensamiento encarnado, que se atrevió a mirar el dolor sin sentimentalismo y el poder sin complacencias. En este sentido, Castellanos fue una pionera que abrió una brecha: no para que otros la imitaran, sino para que cada quien encontrara su propia voz.

Hoy, leer a Rosario Castellanos es volver a preguntarse por el sentido de la escritura, por la posibilidad de transformar el lenguaje en acción ética, por el derecho de nombrarse desde el margen. Su figura crece no como mito, sino como testimonio de una lucidez que sigue incomodando las estructuras del poder, la cultura y el pensamiento. Como ella misma escribió alguna vez: "No es que el mundo me haya sido hostil, es que yo nací disidente." Esa disidencia, tejida en cada línea de su obra, es el legado más fecundo que nos dejó.

Rosario Castellanos, escritora de lo indecible

La obra de Rosario Castellanos representa una de las cumbres más lúcidas y comprometidas de la literatura mexicana del siglo XX. Escritora profundamente marcada por su tiempo, pero también capaz de trascenderlo, Castellanos supo tejer con su palabra una red de interrogaciones en torno a los grandes temas de la condición humana: la alteridad, la justicia, la identidad, el lenguaje, el cuerpo y el poder. Su literatura no se encierra en un solo género ni se somete a un discurso único: es fragmentaria, dialógica, íntima y política a la vez.

Desde Chiapas hasta Tel Aviv, desde la infancia marcada por el desarraigo hasta el ejercicio diplomático de la palabra, la vida de Castellanos se define por una búsqueda constante de sentido en medio de la contradicción. Su voz, tan clara como herida, se alza para nombrar lo que ha sido históricamente negado: la experiencia indígena, la voz femenina, el dolor de la exclusión, pero también la potencia transformadora del pensamiento crítico y de la escritura.

Más que una escritora de respuestas, Castellanos fue una mujer de preguntas radicales. ¿Qué significa ser mujer en una cultura que nos niega? ¿Qué implica escribir desde los márgenes? ¿Qué lugar ocupa el lenguaje en la lucha por la dignidad? Cada una de sus obras es una tentativa por responder sin clausurar el sentido, por abrir grietas donde otros quisieron levantar muros.

Hoy, su palabra sigue resonando con una vigencia incuestionable. En tiempos donde la desigualdad persiste, donde la violencia de género continúa y donde los pueblos originarios siguen reclamando justicia, la obra de Castellanos ofrece una brújula ética y estética para leer nuestro presente. Leerla no es un ejercicio nostálgico: es un acto de resistencia, de memoria y de renovación.

En Rosario Castellanos confluyen la poeta, la ensayista, la narradora y la pensadora. Pero sobre todo, en ella habita una conciencia que supo hacer de la escritura un territorio para habitar el mundo con mayor dignidad, una voz que no pide permiso para existir, y que hoy, más que nunca, sigue diciendo lo que muchos aún no se atreven a decir.

Bibliografía

Castellanos, Rosario. Balún Canán. México: Editorial Joaquín Mortiz, 1957.

Castellanos, Rosario. Oficio de tinieblas. México: Fondo de Cultura Económica, 1962.

Castellanos, Rosario. Mujer que sabe latín… México: Editorial Era, 1973.

Castellanos, Rosario. El eterno femenino. México: Fondo de Cultura Económica, 1975.

Castellanos, Rosario. Diario de la escritora mexicana. México: Fondo de Cultura Económica, 2003.

Castellanos, Rosario. Poesía no eres tú. México: Editorial Joaquín Mortiz, 1972.

Adams, Richard L. Rosario Castellanos: Writing for a Gendered World. Austin: University of Texas Press, 1999.

Cano, Rosaura. La literatura femenina mexicana: Rosario Castellanos y las mujeres escritoras. México: Siglo XXI Editores, 1997.

González, Patricia. La crítica literaria y el feminismo en la obra de Rosario Castellanos. México: Editorial Porrúa, 1995.

Orozco, Ana María. Rosario Castellanos: Escritura y poder. México: Universidad Autónoma de México, 1992.

Martínez, Marta Lamas. Rosario Castellanos: La palabra y el poder. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 1986.

López, Héctor. El mestizaje en la literatura mexicana del siglo XX. México: Editorial Plaza y Valdés, 2001.

Corral, Javier. El poder de la escritura: Ensayos sobre literatura mexicana. México: Fondo de Cultura Económica, 1997.

Beverley, John. Subalternidad y literatura: Nuevas lecturas en América Latina. México: Siglo XXI Editores, 2003.

Cohen, José. La literatura mexicana contemporánea. México: Fondo de Cultura Económica, 1999.