Sabak' Ché (México) - Independencia: Arte, símbolos y memorias de la patria

Cada septiembre, la patria se enciende en colores, cantos y gestos que la vuelven visible. Más allá de los discursos oficiales, la Independencia de México se ha convertido en un vasto repertorio de imágenes, sonidos y palabras que se repiten, se transforman y se reinventan con cada generación.

Mimeógrafo #148

Septiembre 2025

Independencia:

Arte, símbolos y memorias de la patria

Sabak' Ché

(México)

El recuerdo de la Independencia no está en los libros, sino en los muros, en las canciones, en las banderas que ondean y en las lágrimas de un pueblo que nunca olvida.”

— Octavio Paz, El laberinto de la soledad (1950)

La patria como imagen

Cada septiembre, la patria se enciende en colores, cantos y gestos que la vuelven visible. Más allá de los discursos oficiales, la Independencia de México se ha convertido en un vasto repertorio de imágenes, sonidos y palabras que se repiten, se transforman y se reinventan con cada generación. La patria no es solo una idea política: es también una estética, un modo de mirar, cantar y representar aquello que llamamos identidad.

El arte ha sido desde el inicio el territorio donde la Independencia encontró un rostro: en las banderas improvisadas de los insurgentes, en los grabados que difundían su causa, en los himnos que alentaban la lucha. Con el tiempo, esos rostros se multiplicaron en murales gigantescos, en poemas que hicieron de la nación una metáfora luminosa, en canciones populares que pusieron a México en la voz del pueblo.

Este ensayo busca recorrer ese mapa estético de la Independencia: de los símbolos fundacionales al muralismo, de la poesía a la canción, de los colores de la bandera al arte contemporáneo. No se trata de reconstruir una historia lineal, sino de observar cómo el arte ha dado carne y cuerpo sensible a la idea de libertad, cómo la patria se ha pintado, narrado y cantado para que no se desvanezca en el silencio de los siglos.

La independencia, antes de ser victoria, fue imagen.

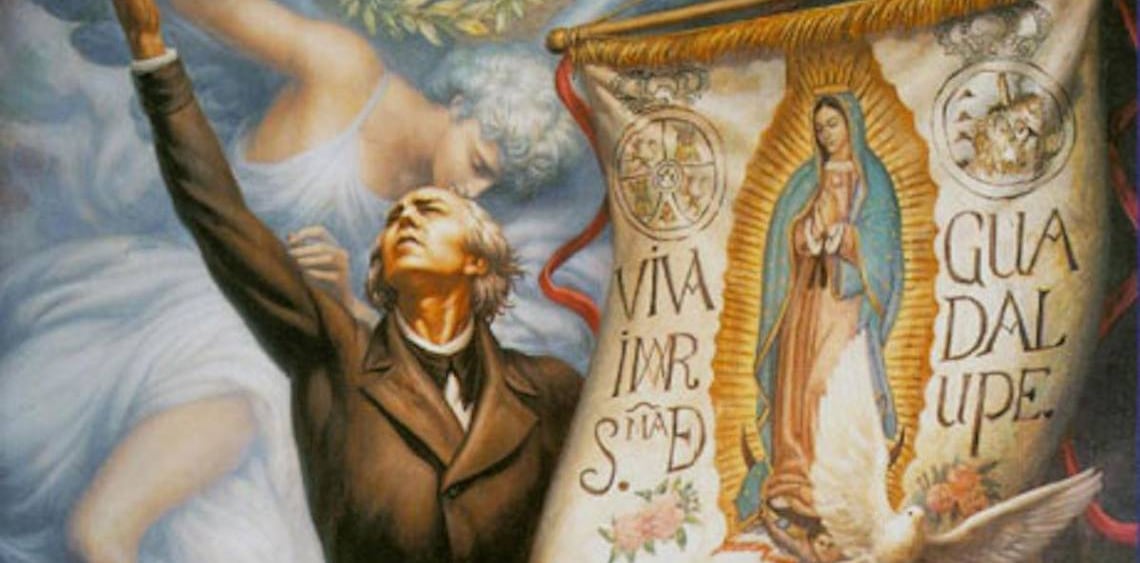

Imágenes insurgentes: el arte de la independencia en su tiempo

La primera imagen de la patria insurgente no nació en mármol ni en murales monumentales, sino en la improvisación de un estandarte. Cuando Miguel Hidalgo tomó en sus manos la figura de la Virgen de Guadalupe como bandera, estaba gestando no solo un símbolo religioso, sino también un gesto estético. En ese instante, la insurgencia comprendió la necesidad de representarse, de tener un rostro visible que pudiera encender las pasiones y convocar voluntades. La Virgen, protectora mestiza y maternal, se convirtió en la primera iconografía del movimiento, uniendo lo divino con lo político, lo espiritual con lo terrenal.

El arte insurgente fue, ante todo, un arte de urgencia. Grabados, impresos y pequeños retratos circularon entre pueblos y ciudades, llevando las efigies de Hidalgo, Allende o Morelos, no tanto como retratos fidedignos, sino como imágenes de poder. Cada línea grabada en papel era un manifiesto, una llamada a la memoria y al fervor colectivo. En las proclamas y panfletos de la época, muchas veces acompañados por viñetas o símbolos rudimentarios, se encontraba el germen de una estética de resistencia: una manera de narrar la patria con los recursos limitados de la guerra, pero cargados de una intensidad visual que sobrevive hasta hoy.

La palabra también se convirtió en imagen. Los discursos y bandos insurgentes no eran meros documentos administrativos; eran actos performativos, revestidos de solemnidad y de teatralidad. Cada lectura pública en una plaza equivalía a una puesta en escena, donde el pueblo escuchaba, coreaba y hacía suyo el contenido. Así, el arte insurgente fue también oralidad, canto y grito. El “Grito de Dolores” no es solo un acto fundacional de la Independencia: es también una pieza sonora que aún resuena como la música inaugural de la nación.

En la pintura de la época, aunque marcada por las limitaciones materiales de la guerra, comenzaron a circular representaciones de los héroes insurgentes, que poco a poco se alejaron de la sobriedad retratística del Virreinato para abrazar una estética más simbólica. Hidalgo fue imaginado como un anciano venerable, iluminado por la fe; Morelos, como un hombre fuerte y resuelto, de mirada severa y gesto firme. Eran imágenes que no pretendían la exactitud del retrato, sino la fuerza del mito. La insurgencia entendió, intuitivamente, que la libertad debía tener no solo soldados y batallas, sino también íconos.

Ese primer repertorio visual y sonoro de la independencia fue la semilla de todo lo que vendría después. En él estaban ya los elementos que marcarían la estética patriótica durante los siglos posteriores: la fusión de lo religioso y lo político, el poder de los colores y las banderas, la exaltación de los héroes, la oralidad como espectáculo colectivo. La patria nacía en medio del fragor de la guerra, pero también en los pliegues de un lienzo, en el trazo de un grabado, en la cadencia de una arenga.

En este arte insurgente de los primeros años se manifiesta una verdad que atraviesa toda la historia cultural de México: que la nación no solo se conquista con armas, sino que se imagina con símbolos. La independencia, antes de ser victoria, fue imagen. Y esas imágenes iniciales, frágiles y luminosas, serían la base sobre la cual se edificarían después los grandes relatos visuales del México moderno.

El muralismo y la patria monumental

Si el arte insurgente fue urgente, íntimo y muchas veces improvisado, el muralismo del siglo XX fue su contraparte monumental: la patria inscrita en piedra, cal y color para la eternidad. Tras la Revolución Mexicana, los artistas muralistas entendieron que el muro era un campo de batalla simbólico, un espacio donde la historia podía desplegarse como epopeya colectiva. Allí, la Independencia volvió a narrarse, pero ya no como proclama insurgente, sino como mito fundacional inscrito en la carne de la nación moderna.

Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros levantaron, con pinceles gigantes y escalas desmesuradas, los rostros y gestos de los héroes insurgentes. Hidalgo se volvió el anciano de las llamas, su brazo extendido en señal de liberación; Morelos fue el estratega de mirada grave, rodeado de campesinos, mujeres y obreros que lo acompañaban como parte inseparable de su causa. En esos muros, la Independencia dejó de ser un recuerdo distante para convertirse en un presente perpetuo, grabado en edificios públicos, escuelas, palacios de gobierno: la historia en diálogo con la vida cotidiana.

El muralismo interpretó la Independencia desde la perspectiva del pueblo. Ya no se trataba solo de héroes aislados, sino de masas en movimiento: rostros indígenas, campesinos, mujeres, niños. El pueblo insurgente adquirió protagonismo, y la libertad dejó de ser propiedad exclusiva de caudillos para transformarse en fuerza colectiva. Esta visión plástica transformó la memoria histórica en un acto pedagógico y político: quien miraba esos muros no solo contemplaba el pasado, sino que recibía una lección sobre el presente y el futuro de la nación.

En Rivera, la Independencia se inscribe en un relato de continuidad: de la Colonia al México revolucionario, de los insurgentes a los obreros. Sus murales proponen que la historia es un río que fluye y que el pueblo, encarnado en el trabajo, es su verdadero protagonista. En Orozco, en cambio, la Independencia aparece con tintes más dramáticos: la lucha se muestra como un acto trágico, donde la violencia y el sacrificio son inseparables de la libertad. Siqueiros, por su parte, llevó la epopeya a un nivel casi cinematográfico: diagonales, cuerpos en movimiento, perspectivas audaces. Su Independencia es lucha dinámica, movimiento perpetuo, llamarada que no cesa.

El muralismo, más que un simple homenaje, construyó un nuevo mito visual de la Independencia. No era solo la conmemoración de los héroes, sino la afirmación de que la nación misma estaba edificada en esos muros. Cada edificio pintado se transformaba en un templo laico donde la patria era venerada. En las escuelas, en los palacios de gobierno, en los espacios públicos, la historia se volvió parte de la vida diaria, recordándole al pueblo que la libertad era una conquista permanente y no un hecho concluido.

Al mirar estos murales, uno comprende que la Independencia ya no solo pertenece al siglo XIX, ni siquiera a la gesta de los insurgentes: pertenece a la mirada de cada espectador que, al enfrentarse con esos muros, se reconoce en un relato colectivo. El muralismo hizo de la patria un espectáculo visual y de la Independencia un mito vivo. Fue, en última instancia, la monumentalización del grito insurgente: aquel grito de Dolores convertido en colores desbordados, en cuerpos que avanzan, en muros que hablan.

La patria se canta porque en el canto encuentra su forma más profunda de permanecer.

Poesía de la patria: de López Velarde a la lírica popular

Si los murales dieron a la Independencia un cuerpo monumental y colectivo, la poesía le otorgó una voz íntima y simbólica. El territorio de la patria no solo se pinta: también se nombra, se canta y se imagina en versos. A través de la palabra poética, la Independencia se volvió metáfora, música y memoria.

En 1921, Ramón López Velarde escribió La Suave Patria, poema que se convirtió en uno de los gestos más poderosos de apropiación estética de la nación. A diferencia del tono épico con que solía representarse la independencia en el siglo XIX, López Velarde optó por la delicadeza: en lugar de exaltar solo a los héroes, celebró el maíz, el nopal, el paisaje y la ternura de lo cotidiano. La patria ya no era únicamente la gesta heroica, sino la suma de sus colores, aromas y detalles mínimos. En su voz, la patria se volvió “suave”, un cuerpo íntimo y cercano, un territorio donde la historia convive con el afecto y la memoria personal.

Este poema marca una inflexión fundamental: la Independencia no debía recordarse solo en clave épica, sino también desde la sensibilidad lírica. López Velarde abrió un camino en el que la poesía mexicana empezó a pensar la nación no solo como destino político, sino como experiencia estética y emocional.

Pero la patria también encontró voz en la lírica popular. Desde los corridos insurgentes, que narraban las hazañas de Hidalgo o Morelos, hasta las rancheras que en el siglo XX entonaban ¡Viva México! en plazas y cantinas, la Independencia se hizo canto. Los corridos funcionaron como crónica y como himno: eran relatos cantados que circulaban de pueblo en pueblo, llevando la noticia de los héroes y la épica de las batallas. En ellos, el pueblo no solo escuchaba la historia: la memorizaba y la repetía, convirtiéndose en actor activo de la transmisión cultural.

En la música ranchera y popular del siglo XX, el tono se volvió más festivo y ritual. Canciones como México lindo y querido o Cielito lindo (aunque no directamente vinculadas a la Independencia) fueron apropiadas en las celebraciones patrias como himnos de identidad. La música, más que la historia, fue capaz de reunir a multitudes en un mismo grito. Allí donde los libros contaban los hechos, la canción encendía el fervor.

Los himnos patrióticos, desde el Himno Nacional Mexicano hasta las piezas escolares dedicadas a Hidalgo o Morelos, también forman parte de esta estética. Cantados en ceremonias, en escuelas o en plazas, construyen una memoria sonora que se graba en el cuerpo: el ritmo marcial, la repetición coral, el gesto de cantar juntos. La patria, en este sentido, no es solo un recuerdo, sino una experiencia física compartida.

Así, entre la poesía culta y la lírica popular, la Independencia adquirió una voz múltiple. En López Velarde, se vuelve intimidad y ternura; en los corridos insurgentes, crónica y épica popular; en las rancheras, canto festivo y ritual colectivo. Cada verso, cada estrofa, cada estribillo fue un modo de decir “patria” desde diferentes registros de sensibilidad.

En la poesía y la canción se cumple algo que ya intuían los insurgentes: la libertad no es solo una bandera o un grito, sino también una melodía. La patria se canta porque en el canto encuentra su forma más profunda de permanecer. Y es quizá en esa mezcla de lirismo y coro popular donde México ha sabido mantener viva la Independencia como emoción estética, más allá de la conmemoración histórica.

Colores y símbolos: la estética tricolor

La Independencia, más allá de las batallas y los héroes, encontró su permanencia en los colores. El verde, el blanco y el rojo no son meros pigmentos, sino códigos afectivos que han acompañado a México en su relato histórico y en su vida cotidiana. La patria se vive cromáticamente: septiembre es un mes de banderas colgadas en ventanas, de papel picado en las plazas, de chiles en nogada servidos como alegoría gastronómica de la nación.

La bandera mexicana, con su escudo central que recupera la leyenda fundacional del águila devorando a la serpiente sobre el nopal, no es solo un símbolo político; es también una obra estética en constante reinterpretación. En su tricolor conviven la esperanza (verde), la unidad (blanco) y la sangre de los héroes (rojo). Cada septiembre, esa paleta se vuelve omnipresente: ondea en balcones, se refleja en vestidos y trajes típicos, tiñe incluso los fuegos artificiales que iluminan la noche del Grito.

El arte mexicano supo apropiarse de este código cromático. Desde los murales de Rivera hasta el arte gráfico popular, el verde, blanco y rojo se volvieron señales inmediatas de identidad. Los carteles, las ilustraciones y las portadas de revistas patrias del siglo XX usaron esta tríada como un lenguaje visual directo, un atajo estético hacia el sentimiento nacional. Incluso en el cine de la Época de Oro, muchas escenas de fiestas patrias aparecen bañadas en decoraciones tricolores, como si el color mismo se hubiera vuelto protagonista de la celebración.

Pero la estética tricolor no se limita al arte institucional. En la cocina mexicana, el chile en nogada se erige cada septiembre como plato-símbolo de la patria. Su verde (perejil), blanco (nogada) y rojo (granada) no solo deleitan al paladar, sino que traducen la bandera en experiencia gustativa. Comerlo es participar en un ritual cromático que reafirma la independencia no solo como memoria histórica, sino como acto cotidiano de pertenencia cultural.

La moda y las artes populares también hacen de los colores patrios un lenguaje vivo. Rebozos, vestidos y adornos textiles incorporan el tricolor en ferias y plazas; artesanos y diseñadores reinterpretan sus combinaciones en piezas que van del objeto decorativo a la joyería contemporánea. La patria se viste de colores porque la independencia, para ser celebrada, necesita ser visible, encarnarse en telas, hilos y bordados.

El rojo, blanco y verde, repetidos hasta la saturación en banderas, papel picado, luces y adornos callejeros, terminan por crear un paisaje visual único: septiembre no se percibe únicamente por las fechas en el calendario, sino por la transformación estética del espacio público. Cada calle adornada se convierte en un mural efímero, cada plaza iluminada en un escenario donde la patria se celebra no como idea abstracta, sino como fiesta sensorial.

En esta dimensión cromática descubrimos que la Independencia no solo habita en los libros de historia o en las plazas oficiales: también late en los símbolos que nos rodean, en el verde de una prenda, en el blanco de un plato servido, en el rojo de un adorno festivo. La estética tricolor es, en última instancia, la forma más inmediata en que la patria se hace presente en la vida diaria. Es el recordatorio visual y tangible de que la libertad también se celebra con los ojos, con la mesa y con el cuerpo.

La Independencia no es un hecho cerrado, sino una herida y una posibilidad.

La independencia en el arte contemporáneo

En el arte contemporáneo, la Independencia de México ya no es representada solo como epopeya gloriosa, sino como un territorio de tensiones, silencios y relecturas críticas. Los artistas de las últimas décadas han comprendido que la historia no es un monumento inmutable, sino un campo de disputa simbólica donde se entrecruzan memorias oficiales y voces olvidadas. La Independencia, en este sentido, se vuelve un espejo fragmentado: cada obra aporta un reflejo distinto, muchas veces incómodo, sobre lo que significa ser patria en el presente.

En el cine, por ejemplo, la Independencia ha sido narrada no solo desde la exaltación épica, sino también desde la ironía y la crítica. Películas como El Grito de Leobardo López Aretche (aunque centrada en 1968) dialogan indirectamente con el mito del “grito” original, cuestionando cómo se administran las voces y los silencios en la historia mexicana. Más recientemente, producciones que abordan lo histórico suelen incluir matices de duda: ya no se trata únicamente de héroes de bronce, sino de personajes humanos, contradictorios, sometidos a tensiones sociales que aún resuenan en el presente.

La fotografía contemporánea también ha ofrecido lecturas renovadas de los símbolos patrios. Artistas como Graciela Iturbide o Pablo Ortiz Monasterio han capturado escenas de celebraciones populares en fiestas patrias, donde la bandera y los colores tricolores conviven con lo cotidiano, lo marginal y lo improvisado. En esas imágenes, la patria aparece no como un símbolo solemne, sino como un ritual vivido en las calles, entre vendedores ambulantes, cohetes que iluminan el polvo y niños con cornetas de plástico. El lente fotográfico revela que la independencia, más que un mito congelado, es una práctica popular en permanente reinvención.

En las artes plásticas, figuras como Vicente Rojo exploraron la geometría del tricolor en composiciones abstractas, despojando a la bandera de su carga literal para convertirla en un juego de formas y ritmos visuales. Betsabeé Romero, con sus intervenciones en llantas y objetos de uso común, ha retomado también símbolos patrios, resignificándolos desde la cultura popular y la movilidad urbana. Estos gestos artísticos nos recuerdan que la patria no es propiedad de los manuales escolares, sino un campo abierto donde la estética dialoga con lo político y lo cotidiano.

Incluso el performance ha encontrado en la Independencia un terreno fértil para la crítica. Acciones artísticas que manipulan banderas, que reconfiguran el grito en clave feminista o indígena, que cuestionan la noción misma de independencia frente a la persistencia de desigualdades y violencias, forman parte de un repertorio contemporáneo donde la patria ya no se celebra con unanimidad, sino que se problematiza. ¿De qué independencia hablamos cuando persisten la marginación, el racismo o la exclusión?

El arte contemporáneo, lejos de traicionar la memoria, la expande. Nos enseña que la Independencia no es un hecho cerrado, sino una herida y una posibilidad. Al poner en cuestión a los héroes, al resignificar los símbolos, al mostrar lo popular y lo cotidiano junto a lo monumental, los artistas actuales nos invitan a pensar la patria no como un dogma, sino como un relato en permanente reescritura.

De este modo, la Independencia en el arte contemporáneo es menos una imagen fija que un proceso de diálogo. Los artistas ya no solo pintan héroes: pintan ausencias, fracturas, contradicciones. Y en esa fractura se revela quizás la verdadera potencia de la estética patriótica: la capacidad de seguir haciéndose preguntas, de seguir encendiendo imágenes que no se agotan en el bronce, sino que respiran en el presente.

El rostro múltiple de la patria

La Independencia de México no vive únicamente en los archivos ni en los calendarios: vive en las imágenes, en los colores, en los cantos y en las memorias colectivas que se renuevan cada septiembre. Desde el improvisado estandarte de Hidalgo hasta las reinterpretaciones críticas del arte contemporáneo, la patria ha encontrado en la estética su territorio más fértil.

El arte insurgente nos mostró que la libertad, antes que victoria, fue imagen y voz: la Virgen guadalupana convertida en bandera, los grabados y panfletos que multiplicaban la causa, el grito como música fundacional de la nación. El muralismo monumentalizó esa memoria, transformando héroes y multitudes en cuerpos gigantescos que aún nos interpelan desde los muros. La poesía, con López Velarde y tantos otros, descubrió que la patria también podía ser íntima, suave y cercana, mientras la canción popular la convirtió en coro festivo y memoria colectiva. Los colores patrios, repetidos en la bandera, en la mesa y en la fiesta, tradujeron la Independencia en experiencia sensorial, haciendo del verde, blanco y rojo un paisaje que nos habita. Finalmente, el arte contemporáneo nos recuerda que la patria no es un dogma, sino un relato en disputa: un campo abierto donde se problematizan ausencias, exclusiones y nuevas formas de libertad.

El rostro de la patria, entonces, no es único ni uniforme: es múltiple, fragmentado, cambiante. Está hecho de murales y de canciones, de poemas y de fuegos artificiales, de símbolos oficiales y de apropiaciones populares. La estética de la Independencia es, en el fondo, la confirmación de que la patria no se sostiene solo en la historia, sino también en la imaginación.

Porque la patria, más que un territorio fijo, es un imaginario en constante transformación. Y es quizá allí, en esa mezcla de épica y ternura, de grito y silencio, de monumentalidad y cotidianidad, donde México sigue encontrando su manera más viva de ser libre.

Bibliografía

Bartra, Roger. La jaula de la melancolía: identidad y metamorfosis del mexicano. México: Grijalbo, 1987.

Bonfil Batalla, Guillermo. México profundo: una civilización negada. México: SEP, 1987.

Florescano, Enrique. La bandera mexicana: breve historia de su formación y simbolismo. México: Fondo de Cultura Económica, 2010.

Gruzinski, Serge. La guerra de las imágenes: de Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492–2019). México: Fondo de Cultura Económica, 1994.

Iturbide, Graciela. Imágenes de la tradición y la modernidad. México: RM, 2007.

López Velarde, Ramón. La suave patria. México: Ediciones Cultura SEP, 1921.

Monsiváis, Carlos. Los rituales del caos. México: Era, 1995.

Orozco, José Clemente. Autobiografía. México: Ediciones Era, 1970.

Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. México: Fondo de Cultura Económica, 1950.

Romero, Betsabeé. Vehículos de la memoria. México: Turner, 2012.

Siqueiros, David Alfaro. Cómo se pinta un mural. México: Ediciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1960.

Vargas, Herón Pérez. Corridos de la Independencia y la Revolución. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2010.

Zaldívar, Cristina. Vicente Rojo: el diseño gráfico como arte. México: UNAM, 2005.