Roberto Arlt (Argentina) - Accidentado paseo a Moka

“África ya no es África. África ha muerto, mi querido joven.”

Accidentado paseo a Moka

Roberto Arlt

(Argentina)

(Cita)

Cuando el “Caballo Verde” salió del puerto de Santa Isabel, el noble anciano, apoyado de codos en la pasarela del paquete, cargado de negros hediondos y pirámides de bananas, me dijo al mismo tiempo que miraba entristecido cómo la isla de Fernando Poo empequeñecía a la distancia:

-¡Cómo ha cambiado todo esto! ¡Cuánto! Y de qué modo!

Clavé los ojos en el rostro del noble anciano, que en su juventud había sido un conspicuo bandido, y moví también la cabeza, como si participara de sus sentimientos. El viejo continuó:

-Fue allá por el año 80. Entonces no existía el puerto que usted ha visto ni la catedral con sus dos torres de cemento, ni el hospital, ni la Escuela de Artes e Industrias, ni alumbrado eléctrico en la calle de Sacramento, ni negros en bicicleta. No. Nada de eso existía.

Fijé la mirada en el lomo de una ballena que se sumergía y luego lanzaba un surtidor de agua al espacio, pero el viejo bandido no vio a la ballena. Su mirada estaba detenida en el pasado. Emocionado, prosiguió:

-Cuando llegué a Fernando Poo, la aduana era una valla de bambú y la Casa de Gobierno una choza al pie de la colina. Algunos indígenas descalzos, embutidos en fracs donde habían zurcido charreteras de oro y sombreros de copa, desempeñaban funciones burocráticas con un puñal en el cinto y un paraguas en la mano En el mismo paraje donde se levanta hoy la catedral de Santa Isabel conocí al rey de los bupíes, un granuja pintado de ocre amarillo que se pavoneaba, semidesnudo, por el islote, cubierto con un sombrero de mujer y diez collares de vértebras de serpiente colgando del cuello. Cuando comía en presencia de forasteros, una de sus mujeres, de rodillas frente a él, soportaba en sus manos el plato de madera, en el cual él y yo hundíamos los dedos para recoger puñados de arroz, que antes de comer apelmazábamos en una bola, porque ésa era la costumbre.

El noble anciano movió la cabeza.

-¡Cuánto, cuánto ha cambiado todo esto! África ya no es África. África ha muerto, mi querido joven.

No respondí palabra, aunque me halagó el epíteto de joven. La costa de la isla se alejaba; las cimas cobrizas del cráter de San Agustín y el pico de Rosa Gándara superponían sus moles triangulares en el horizonte; la bola de fuego del sol naufragaba en un mar ígneo de vellones escarlatas.

Súbitamente la inmensidad atlántica pareció inflamarse en rojo de piedra, el rojo subió por los flancos del “Caballo Verde”, bajó a los puentes; los negros parecían diablos hacinados en una caldera, las pirámides de plátanos irradiaban una atmósfera bermeja y la isla de Fernando Poo, ennegrecida en un juego de contraluces, en este fondo de fuego, quedó reteñida de violeta. Mágicamente sus valles aparecieron cargados de brumas violetas, sus montes tallados en bloques de terciopelo violeta, y de pronto, por el rostro del noble anciano, rodaron dos lágrimas, a las que el reflejo del Atlántico rojo dio apariencias de lágrimas de sangre. Luego, bruscamente, se hizo la noche. El tantán de los negros resonó a bordo del “Caballo Verde”; una luna perlática fosforeció en la inmensidad entre enormes estrellas rebosantes de temblorosas luces, y el noble anciano que en su juventud había sido un conspicuo bandido dijo, mientras vertía sobre el hielo de su copa el oro de un whisky viejo:

-Esta tarde me acordé de mi primer viaje al valle de Moka. Yo tenía dieciocho años. Todo ocurrió en la primavera del año 80. Mi choza de ramas y techo de hojas de palma se levantaba en la isla de Leben. Allí me dedicaba a vivir desnudo en las caletas. Una mañana, como de costumbre, mi criado Alí me despertó con sus palabras rituales:

“-Que tu día sea bendecido…

“Alí era un chiquillo de quince años, que yo encontré vagabundeando, muerto de hambre en las orillas del Río de Oro. Cuando tropecé con él andaba descalzo, su turbante era un trapo indecente y su chilaba hubiese avergonzado a un mendigo del Zoco. A cambio de esta pobreza de bienes terrenales, Alí era valiente como un tigre y docto como un ulema, pues hablaba holandés y un montón de dialectos africanos. Contra la seca carne de su pecho guardaba un puñal.

“Adecenté a Alí dentro de la posibilidad de mis recursos, y me lo llevé a la isla de Leben, en la de Fernando Poo.

“Ahora estaba frente a mí, más perezoso y adormilado que nunca, rezongando con la boca abierta por un bostezo:

“-Que tu día sea bendecido. Allí están los hombres que te conducirán a Moka.

“Hacía varios días le había manifestado a Alí que quería visitar el valle de Moka. El valle de Moka, antes que lo estropearan los blancos, era un paraíso de helechos, en cuyo centro una fuente de agua hirviente dejaba escapar vapores venenosos que mataban a los pájaros que cometían la imprudencia de entrar en la atmósfera de sus emanaciones de óxido de carbono. Los negros bupíes decían que el diablo vivía en el valle de Moka.

“En cierto modo, mi aventura era descabellada, porque el calor arreciaba cada día más. Lluvias constantes sucedían a soles de fuego, pero yo estaba dispuesto a toda costa a entrenarme en la vida salvaje de los bosques tropicales, pues tenía el proyecto de asaltar el próximo invierno un importante banco de Calcuta y de huir a través de la selva; mas, precisamente, para huir a través de la selva había que conocer la selva, estar familiarizado con sus peligros, con sus hombres, con su misterio.

“Tal es la razón por la que yo me veía en marcha ahora, a través de un bosque tupido, en compañía de un pillete mahometano y cuatro salvajes auténticos. Estos tenían el rostro rayado de cicatrices horizontales. Marchaban en fila india, completamente desnudos, mostrando vientres enormes en cuerpos flaquísimos, con collares de vértebras de serpiente en torno del cuello, para librarse del mal de ojo de los genios malignos de la selva. Sobre sus cabezas motudas cargaban las bolsas de arroz, cacao y café que necesitábamos para sobrevivir en medio de la selva. También llevábamos algunas botellas de pólvora para los jefes salvajes que encontráramos en el camino. Yo iba armado con una magnífica carabina, revólver y puñal. Mi proyecto era meter a los indígenas en el valle de Moka y obligarlos a cruzar el valle en dirección contraria a la que habían venido, aprendizaje que tenía que ser rico en experiencias para mí y Alí, a quien pensaba convertir en un eficiente ayudante de bandido.

“Durante los primeros días de viaje, quiero decir, las primeras horas, el paisaje me extasió violentamente. Mis hombres, unos con yataganes prehistóricos, otros con hachas de extraña procedencia, se abrían paso entre la cortina vegetal que filtraba en verde la luz solar. Había momentos que parecíamos buzos en el fondo del mar, tan perfecta era la atmósfera verde en la cual nos movíamos constantemente. Nuestra pequeña caravana era acompañada por los arrullos de las palomas silvestres, las voces atroces de los papagayos, los ronquidos de los filicoti, los chillidos de los monos, que se desgañitaban, huyendo rápidamente por las ramas más altas.

“Alí, contra su costumbre de irme pisando los talones y de adularme conscientemente en cuanto sospechaba que pudiera agradarme, caminaba ahora junto a los bupíes, que tal es el nombre de los salvajes de Poo, melancólicamente agobiado.

“Atribuí su silencio a que estaba fatigado, como yo también comenzaba a estarlo de caminar continuamente sobre una crujiente alfombra de hojas secas o podridas, cuyos vahos penetraban por las narices hasta martillear su neuralgia en las sienes. A veces levantaba la cabeza; allá arriba, muy alto, se veía la cúpula de los árboles cuyo nombre ignoraba, pero cuyo tronco áspero o lustroso, de hojas gruesas o transparentes soportaba desde sus ramas en arco innumerables bejucos, manchados de estrellas escarlatas o de cálices blancos.

“De pronto Alí me hizo una señal. Me acerqué a él y dijo:

“-Estos perros enemigos del Profeta saben que estoy enfermo.

“Lo miré, sorprendido, a él y a los cargueros.

“Efectivamente, los bupíes debían sospechar la naturaleza de la enfermedad de Alí, porque hablaban vivamente entre ellos. Llevé mi mano a la frente de Alí. Quemaba de fiebre. Le tomé el pulso. Su corazón parecía querer saltar del pecho.

“-Hagamos alto -dije-. Di a los hombres que busquen hojas de palma, que nos quedaremos aquí hasta mañana.

“Alí habló con los indígenas; éstos dejaron sus cargas en el suelo y se apartaron para recoger hojas de palma con que techar la choza que tenían que fabricar.

“Alí se dejó caer en el suelo y entrecerró los ojos. Así permaneció durante una hora. Lejos se escuchaban los voces de los cargueros bupíes. Alí, con la cabeza apoyada en el tronco, dormitaba. De pronto se puso de pie, arrojó un grito, echó a correr, golpeó de cara en un árbol y cayó. Por momentos un estremecimiento sacudía su cuerpo. Me incliné sobre él para examinarlo, y entonces, allí en su brazo amarillento, vi una ligera mancha escarlata que extendía sus arabescos.

“Me retiré estremecido.

“No quedaba duda. Alí estaba bajo la acción del primer ataque de la enfermedad del sueño.

“Como si mi descubrimiento hubiera aterrorizado a la naturaleza que me rodeaba, un silencio imponente pesaba en el bosque. Las voces de los bupíes no se escuchaban ya.

“Aturdido por la sorpresa, me senté en el tronco de un árbol derribado por el rayo. ¿No estaría yo también infectado? No podía ignorar las consecuencias de esta terrible enfermedad tan contagiosa como incurable. En el Congo, más de una vez me había encontrado con negros encadenados por el pescuezo a recios árboles para que no pudieran deambular a través de los poblados propagando su peste. Allá, en el fondo de la maleza, una tarde, no lejos del Río de Oro, descubrí un alucinante grupo de negras y negros en distintas etapas de la enfermedad. Algunos durmiendo, con la piel pegada a los huesos, otros con los párpados tan inflamados que apenas podían mantenerlos abiertos. Algunos, semiincorporados como espectros de ceniza, pedían limosna desde su lecho de hojas secas. Otros, completamente inmóviles, pegados al suelo, con las piernas encogidas, parecían momificados en su extremísima demacración. Nubes de mosquitos se cernían sobre sus cuerpos de muertos vivos.

“¿Qué hacer?

“Si yo abandonaba a Alí en el bosque, lo devorarían las fieras, las hormigas gigantes, los buitres. Si lo llevaba conmigo, me infectaba, si ya no lo estaba. ¿Qué hacer? Alí estaba perdido, y yo también, quizá, estaba perdido. De los bupíes no se escuchaba una sola voz. Nos habían abandonado, aterrorizados por la enfermedad cuya peligrosidad conocían.

“Tomé mi revólver, me acerqué a Alí y le encañoné cuidadosamente la cabeza. Sonó un estampido. Alí no sufriría más.

“Ahora lo que yo tenía que hacer era volver a Leben. Hacía siete horas que habíamos salido del islote; la noche estaría próxima. Pasaría la noche en la selva, y al día siguiente regresaría por el camino que habían abierto las hachas y yataganes de los bupíes.

“Dando un rodeo en torno del cadáver de Alí, me acerqué al lugar donde los indigenas habían abandonado las bolsas de provisiones; preparé un poco de cacao, y deshecho por la fatiga, pensando torpemente que yo podía estar también enfermo de la enfermedad del sueño, apoyé la cabeza en una bolsa, y bajo la oscuridad del ramaje me quedé dormido.

“Un grito espantoso me despertó en la noche.

“Me puse de pie en la oscuridad. Estaba rodeado de ramas de árboles sobre las que se movían lentejuelas fosforescentes. Eran las pupilas de los pájaros que reflejaban en su fondo la luz de la luna, invisibles desde el lugar donde yo vigilaba.

“Me estremecí en mi mojadura de rocío. Ni un grito ni una voz en el bosque, donde tan espantoso aullido había estallado. Por momentos se oía el crujido que provocaba una ardilla al deslizarse sobre las hojas secas, o el roce de un reptil al deslizarse.

“Me tomé el pulso. El corazón marchaba perfectamente.

“El bosque permanecía en un silencio total, un silencio como el que provoca la presencia de un ser vivo entre las bestias. Sin embargo, nada denunciaba al hombre ni al salvaje, como no ser este silencio festoneado en reflejos amarillos.

“Sin embargo, un grito terrible, allí cerca, había venido a despertarme. ¿Quién era el que había gritado?

“La noche debía estar avanzada, porque arriba, entre las ramas de los árboles, las grandes estrellas próximas parecían flotar en un estanque de agua. Cautelosamente me senté en el suelo y me puse a esperar la llegada del día. Pensé que me sobraba razón cuando pensaba que para fugarse a través de la selva había que estar entrenado. No nos habíamos apartado nada más que unas horas de la orilla del agua, y ya se presentaban dificultades insuperables.

“Otra vez me quedé dormido. Cuando desperté, el sol estaba alto. De pronto me llamó la atención un grupo de monos chillando en la copa de un árbol, señalándose los unos a los otros, como seres humanos, algo que yo no podía ver desde el lugar en que me encontraba. Recordé el grito de la noche y trepé a un árbol para escudriñar.

“Desde la rama más alta, donde ya me había encaramado, sólo se distinguía una especie de plazoleta o claro en el bosque. Nada más. Sin embargo, los monos chillaban y se mostraban algo que yo no podía ver. Bajé del árbol y comencé a cortar entre los bejucos de la cortina vegetal un camino hacia el claro misterioso. Trabajaba alegremente, a pesar de la terrible temperatura que hacía, porque pensaba que esa disposición para el trabajo indicaba que todavía yo no estaba infectado por la enfermedad del sueño.

“Finalmente llegué a la plazoleta.

“Allí, en un claro, a ras del suelo, se veía la cabeza de una negra dormida o muerta, puesto que estaba con los ojos cerrados. Parecía aquella una cabeza cortada dejada expresamente en el suelo. A unos metros de la cabeza, separada del brazo, se veía la mano derecha de la negra. Había sido cortada de un hachazo.

“El cuerpo de la negra estaba enterrado en el suelo hasta el mentón.

“Comprendí.

“El castigo que los bupíes infligían a las mujeres que cometían el delito de adulterio o que abandonaban el bosque para vivir con un extranjero. Me incliné sobre la negra. Ofrecía un espectáculo extraño esa cabeza con los ojos cerrados a ras del suelo. Levanté un párpado de la cabeza. La negra estaba viva.

“Miré en derredor. La tribu que la castigó allí, a poca distancia, había dejado olvidada una paleta de madera. Corrí a la pala y comencé a quitar la tierra del hoyo en el que la negra viva estaba enterrada. El sudor corría a grandes chorros por mi cuello. Yo descargaba y descargaba paletadas de tierra, y la negra no abría sus ojos. Le toqué la frente. Se consumía de fiebre. Finalmente, evitando herirle el cuerpo, abrí el hoyo y conseguí retirar a la negra aun viva de su sepultura. Los negros que la mutilaron le habían envuelto el muñón en hierbas, a fin de evitar la hemorragia y prolongar así su agonía. Cargué a la negra sobre mi espalda. Era una muchacha joven y bonita. La llevé hasta mi campamento, a la orilla de la fuente, y le eché un poco de agua entre los labios.

“Yo no era un sentimental; estaba acostumbrado a considerar al negro al mismo nivel que a la bestia, pero esta negra de cara romboidal, joven y ya martirizada, despertó mi piedad. Tres días después que la retiré de su sepultura abrió los ojos. Me miró, sonrió, y luego volvió a cerrarlos. Finalmente reaccionó, y por uno de aquellos milagros casi incomprensibles, su brazo mutilado se cicatrizó.

“Yo trabajaba alegremente para salvar la vida de Bokapi. Trabajaba alegremente como un esclavo porque esa constante disposición para trabajar me indicaba que yo no estaba infectado por la enfermedad del sueño. Creo que fue la primera vez en mi vida que trabajé. Había que buscar agua, preparar el arroz, ahuyentar de la cabaña toda clase de bicharracos: langostas, gorgojos, hormigas, grillos, caballos del diablo. Un día recuerdo que maté una araña negra y peluda, grande como un cangrejo. Oscilando sobre sus patas de camello se aproximaba a Bokapi, que dormía.

“Finalmente Bokapi me contó el origen de sus desventuras. Su pecado consistía en haberse ido a vivir con un mestizo.

“La cosa ocurrió así:

“Entonces cada tres meses, llegaba un buque al puerto de Santa Isabel. La llegada del buque se festejaba con una fiesta fantástica. En la costa de la selva, entre las cañas de azúcar y los plátanos, se formaban danzones de negros. Corrían latas de aguardiente tenebroso, fuego vivo que trocaba el danzón en una orgía de la cual también participaban los blancos. En una de estas fiestas conoció ella al mestizo Juan, lo amó y se fue a vivir con él en las proximidades de la empalizada de bambú.

“El mestizo la amaba cuanto puede amar un mestizo y no le pegaba nunca, ni por la noche ni por el día. Pero a pesar de estas virtudes, el mestizo se enfermó. Inútilmente lo atendió el marinero que era el jefe de la aduana, y después el hechicero del poblado más próximo. El mestizo murió como Dios manda, y Bokapi se quedó sola.

“La tribu en el bosque no se había olvidado de su deserción. Una tarde que Bokapi corrió hasta el bosque a buscar una gallina, recibió un golpe en la cabeza. Cuando despertó estaba tendida en el suelo. La habían despojado de sus ropas; algunos bupíes armados de bambú aguardaban el momento de su suplicio. Primero un hechicero viejo, envuelto en innumerables vueltas de vértebras de serpiente y con la cabeza adornada de cuernos de antílope, le había lanzado torrente de imprecaciones; después, un grupo de viejas la flageló con látigos de bejucos hasta que Bokapi se desmayó. Cuando recobró el conocimiento estaba oprimida por un corsé frío que la paralizaba toda entera. Se reconoció enterrada viva, con la cabeza a ras del suelo y un brazo fuera, sobre la tierra. Silenciosamente danzaban en torno de ella sombras lujuriosas; de pronto las sombras se detuvieron; el hechicero levantó el hacha y la dejó caer.

“El tremendo grito que me había despertado fue lanzado por Bokapi al sentir la mano cortada.

“Conocí entonces la naturaleza negra.

“Si Bokapi había amado al mestizo, a mí me adoraba. Cuando pudo caminar y valerse, cuanta atención le sugería su imaginación para demostrarme su amor y gratitud la ponía en práctica. Si yo entraba en la choza, ella se ponía de rodillas y besaba el suelo que pisaba. Luego corría a ofrecerme licor de plátano, que sabía preparar, o solomillos de rata gigante, que se ingeniaba para atrapar. Cuando yo dormía, ella, de pie a mi lado, movía constantemente unas hojas de palma para renovar el aire en torno de mi rostro. Yo pensaba ahora que no me dedicaría a ser bandido ni intentaría robar el banco de mi proyecto. Viviría para siempre con Bokapi en la isla de Leben, y Bokapi trabajaría para mí, y yo no haría nada más que bañarme en las caletas y dormir en los arenales.

“Finalmente abandonamos la selva.

“El camino que algunas semanas antes habían abierto sus salvajes hermanos estaba borrado. Sin embargo, Bokapi se orientaba en la selva con naturalidad asombrosa. Tres días demoramos en llegar a los acantilados, y cuando estábamos por salir de la floresta entre cuyos claros se distinguían los cocoteros de los arenales, ocurrió lo imprevisto.

“Bokapi y yo caminábamos tranquilamente, cuando, de pronto, ella me apretó el brazo, deteniéndome.

“A cinco metros de nosotros, desenvolviendo sus pesados aros amarillos, irritada, nos miraba una boa. Su cabeza triangular se dirigía a nosotros con la lengua bífida ondulando de furor fuera de la escamosa boca.

“Me paralizó un frío mortal. No podíamos escapar. Íbamos a perecer los dos. Bokapi lo comprendió, se despidió de mí con una mirada y rápidamente se lanzó a la boa.

“¡Quién pudiera contar la inútil lucha de la negra con la boa! Yo vi cómo Bokapi, con su único brazo libre, intentó tomar la garganta de la boa; vi cómo los anillos de la terrible serpiente prensaban sus piernas y su pecho; vi cómo Bokapi clavó los dientes en el lomo de la boa con tan furiosa mordedura, que súbitamente la boa duplicó su presión. Y Bokapi ya no se movió.

“Entonces, a la vista de la playa, entré al bosque y me puse a llorar como una criatura. La selva era terrible.”

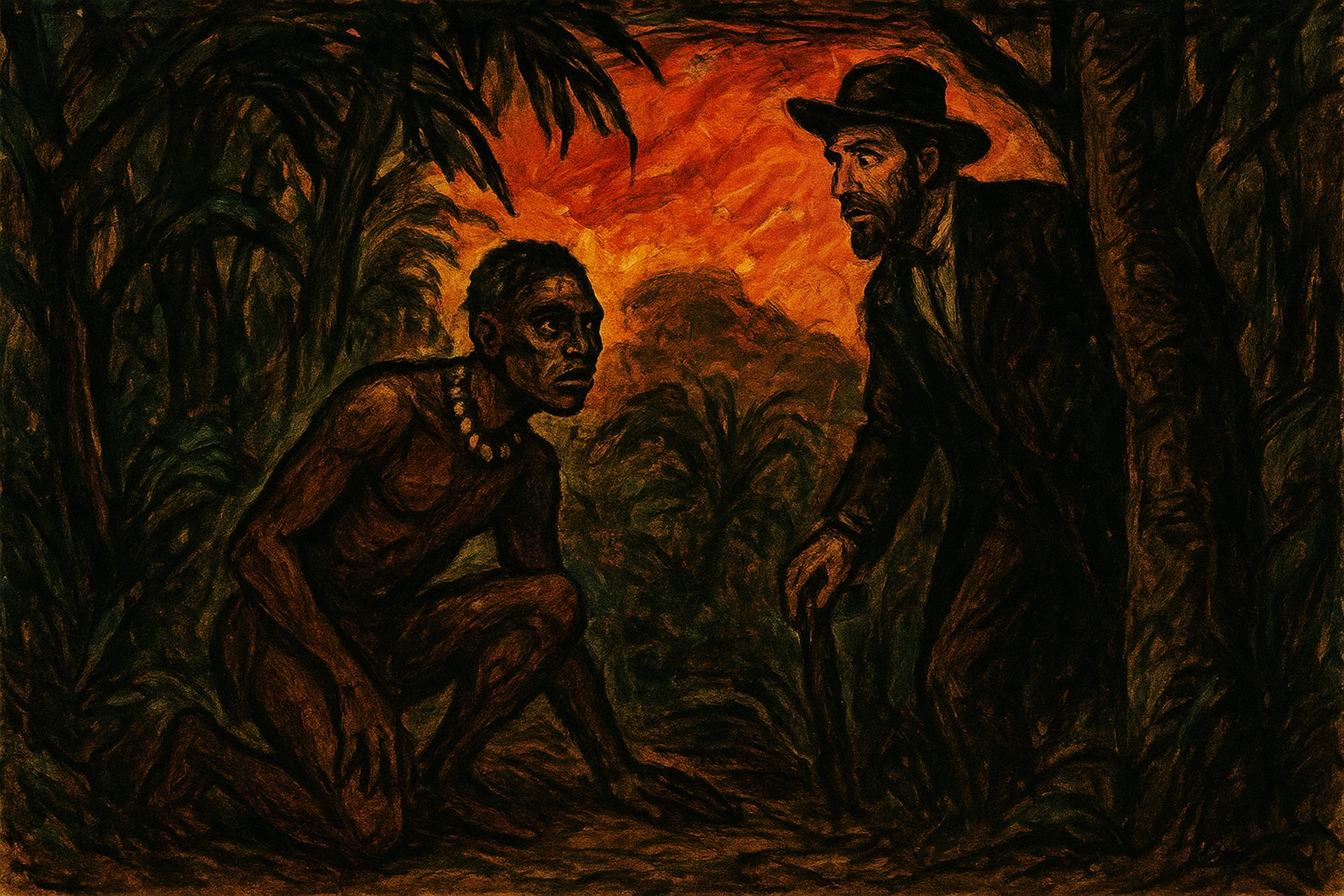

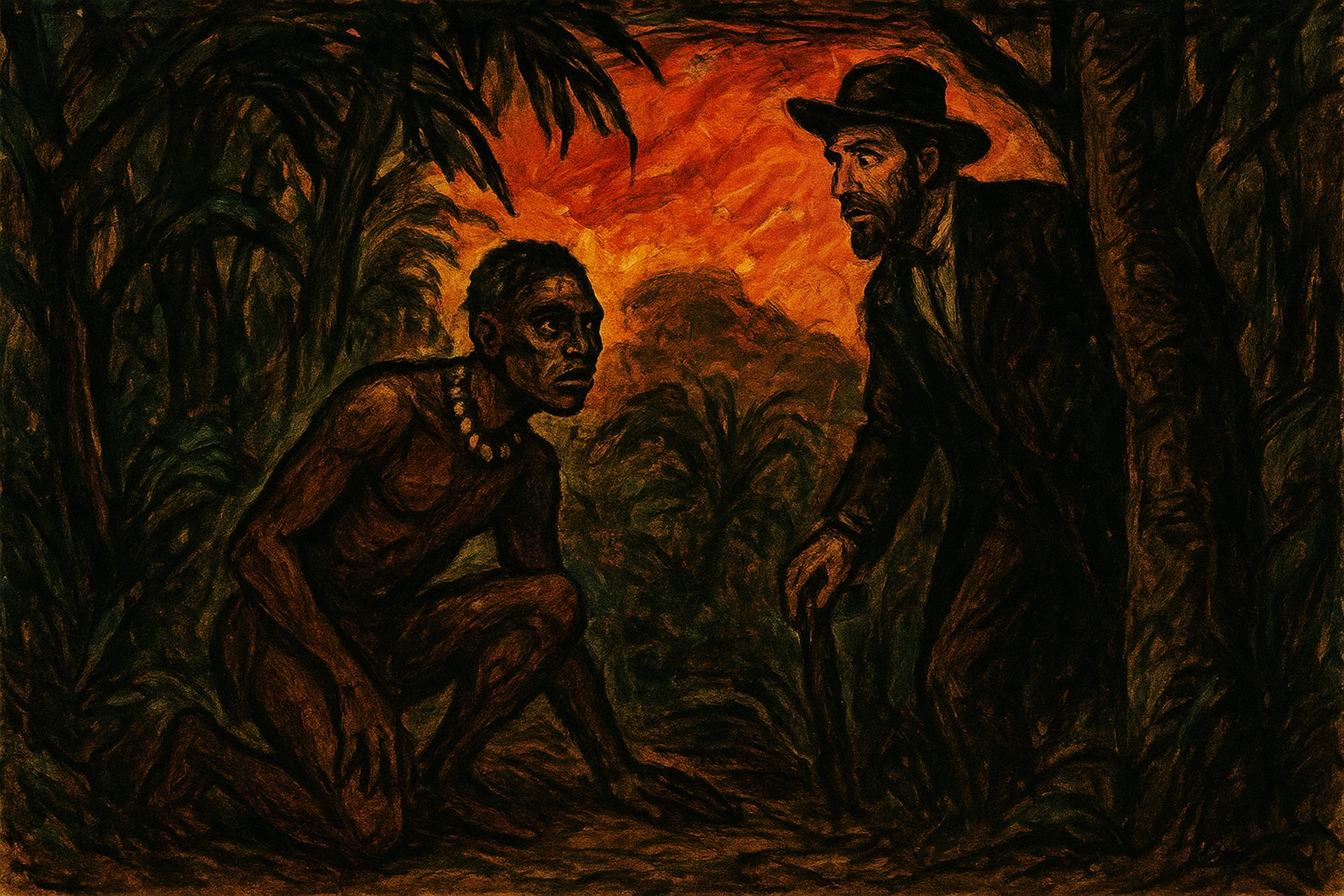

Roberto Arlt, más conocido por sus novelas urbanas y sus aguafuertes porteñas, cultivó también relatos donde la lejanía geográfica se vuelve un laboratorio moral: en “Accidentado paseo a Moka” articula una experiencia exótica que funciona menos como crónica de aventuras y más como escenario para poner a prueba la conciencia (y la culpabilidad) del sujeto moderno. Aunque Arlt no fue colonizador, su escritura incorpora y revisa los discursos coloniales difundidos en la cultura occidental, convirtiendo la distancia geográfica en distancia moral y psicológica.

Selva, reflejo y abandono:

África como inconsciente colonial en “Accidentado paseo a Moka”

B. Itzamná

Abstract

Este ensayo analiza “Accidentado paseo a Moka” de Roberto Arlt como una reflexión sobre la culpa, el poder y la violencia en el contexto del relato colonial. A través de una prosa sensorial y expresionista, Arlt transforma el horror en una experiencia estética que revela la fractura moral del narrador y la tensión entre belleza y destrucción. La obra plantea preguntas sobre la responsabilidad de representar al otro y sobre la vigencia de la compasión en un mundo marcado por la desigualdad. Su modernidad reside en esa ambigüedad: la literatura como un espacio donde el horror no se evade, sino que se mira de frente.

“África ya no es África. África ha muerto, mi querido joven.”

Memoria y paisaje: la selva como inconsciente

Roberto Arlt instala desde los primeros trazos del relato una tensión entre la superficie —la geografía, los paisajes, la llegada al puerto— y un interior que reclama ser leído: la memoria. El anciano que recuerda, la enumeración de cambios en Santa Isabel, la observación de la ballena y el paisaje del atardecer no son meras estampas: están calibradas para devolvernos siempre a un anclaje moral y psíquico. La selva se aparece entonces como un territorio donde se condensan recuerdos, pasiones y culpas; un lugar —más simbólico que real— que funciona como una sala de espejos en la que el recuerdo del protagonista se refleja y multiplica.

Decir que la selva representa el inconsciente no es una metáfora gratuita, sino la constatación de que Arlt usa la exterioridad para alojar lo que el sujeto no puede o no quiere nombrar. Las descripciones sensoriales —la humedad, el olor, el zumbido de insectos, la vegetación que “filtra en verde la luz solar”— no sólo reconstituye un paisaje tropical: configuran la atmósfera de un interior ocupado por tensiones que emergen en forma de síntomas: la fiebre de Alí, el grito nocturno, la paranoia del narrador sobre su propia posible infección. Lo que en apariencia es una expedición de entrenamiento para “conocer la selva” tiene el carácter de un intento fallido de conocer el propio interior. La selva reclama reconocimiento, pero más importante: pone en evidencia la incapacidad del narrador para reconocer su propia implicación moral.

Desde la óptica poscolonial, esa externalización cumple una función política: si la selva es el inconsciente del europeo, lo que resulta es una apropiación simbólica del espacio ajeno. El territorio que “sirve” para revelar al sujeto es también el territorio que el mismo sujeto ha pensado como escenario para la acción (sea saqueo, asalto a un banco o aventura). Detrás de la aparente inocencia del gesto exploratorio hay una lógica de uso: conocer para dominar, penetrar para explotar, convertir al paisaje en herramienta de afirmación del yo. Aquí la selva deja de ser un otro radical e independiente y se convierte en espejo instrumental. Esa operación permite, además, al narrador desplazar sobre el espacio ajeno los síntomas que le resultan insoportables: la culpa, la soledad, el deseo de poder o la pulsión destructiva.

La anécdota de Alí —su fiebre, su degeneración y la decisión del narrador de dispararle— muestra con crudeza cómo funciona la proyección: la amenaza de la enfermedad en el otro es tomada como posible amenaza para el yo, y la solución que el protagonista elige (la eliminación directa) es la más simple y brutal de las defensas: matar para conjurar la posibilidad de contaminarse. En esa acción hay, simultáneamente, un gesto colonial (el derecho a decidir sobre la vida del otro) y una defensa psíquica (el intento de controlar la propia ansiedad mediante la eliminación del síntoma). La selva, entonces, no nos devuelve sólo imágenes exóticas; ilumina un mecanismo mental que articula dominación y negación.

Arlt, con su prosa intensamente visual, no deja lugar a idealizaciones románticas de la naturaleza: la fauna, la vegetación y los ruidos aparecen como elementos intrusivos que obligan a la civilización a enfrentarse con su fragilidad. Ese efecto no es neutro: la selva revierte la superioridad pretendida del viajero; lo desnuda. Y sin embargo, la respuesta del narrador a esa desnudez no es la humildad sino la violencia, la negación y, finalmente, la repetición de la lógica que oprime: rescate de Bokapi, deseo de tener compañía y de asentarse, y luego la dolorosa escena de la muerte (de la mujer o la derrota frente a la boa) que clausura esa expectativa.

Si la selva es inconsciente, entonces el relato funciona como una narración de retorno: aquello que se quiso dejar atrás —la condición de bandido, la crueldad, la capacidad de matar— regresa con figuras nuevas (la enfermedad, la mutilación, la serpiente). Ésta es la operación clínica de los símbolos: un retorno que exige ser escuchado y que sólo puede ser leído adecuadamente si conjuga la mirada poscolonial (quién habla y a qué precio) con la mirada psicoanalítica (qué se desplaza y por qué). Arlt no moraliza desde la tribuna; describe la emergencia del conflicto y permite que el lector vea cómo la trama colonizadora se sostiene, a la vez, en negociaciones internas del sujeto.

En suma: la selva en “Accidentado paseo a Moka” funciona como un dispositivo doble —político y psíquico— que obliga a repensar la relación entre paisaje y responsabilidad. No es sólo el sitio de lo exótico; es el lugar donde lo reprimido del sujeto colonizador se hace carne y exige un reconocimiento que el protagonista no puede otorgar sin destruirlo.

La voz que mira no domina su historia: la repite como quien intenta curar una herida que nunca cicatriza.

La voz que mira: narrador, nostalgia y el dispositivo testimonial

“Accidentado paseo a Moka” se sostiene sobre una voz narrativa ambigua, que oscila entre la confesión y la crónica, entre el relato íntimo y la descripción documental. Arlt elige una primera persona envejecida, que recuerda desde el presente de la decadencia la intensidad del pasado. Esa perspectiva —una voz que rememora— instala desde el inicio la tensión entre experiencia y culpa. Lo que se narra no es sólo lo que ocurrió, sino también lo que el narrador no ha podido olvidar. Cada frase, cada recuerdo que emerge, está teñido por la conciencia del paso del tiempo y por la necesidad de justificarse ante sí mismo y ante un interlocutor invisible. En ese gesto testimonial se cifra la dimensión moral del texto: la palabra se convierte en un intento de redención o, al menos, de descarga.

La mirada narrativa funciona como un dispositivo doble. Por un lado, pretende ser una mirada objetiva, casi periodística, que describe lugares, climas y costumbres africanas con la precisión del testigo que “ha estado allí”. Por otro lado, se filtra la subjetividad doliente, el tono de quien intenta ordenar un recuerdo que le desborda. Esa dualidad produce una tensión constante: el narrador busca controlar la narración, pero el lenguaje lo traiciona. Lo que debía ser relato de aventura se vuelve relato de pérdida; lo que debía mostrar dominio se transforma en confesión de fragilidad. El dispositivo testimonial se quiebra por dentro, dejando ver que la autoridad del narrador no es completa: está erosionada por la culpa y por la duda.

Desde la perspectiva poscolonial, esa voz que se presenta como testigo neutral reproduce un rasgo esencial del discurso colonial: la pretensión de objetividad. El sujeto europeo o blanco se arroga el derecho de hablar por y sobre el otro, de convertir su experiencia en materia de relato, de ordenar el caos del mundo a través de su propia palabra. Pero Arlt, al dotar a su narrador de una culpa latente, desestabiliza esa autoridad. La voz que mira no puede evitar delatar su propia implicación en la violencia que narra. Cuando el narrador recuerda la muerte de Alí o la relación con Bokapi, no lo hace desde la serenidad del observador, sino desde una grieta de conciencia que lo aproxima más al reo que al juez.

El carácter nostálgico del relato no es un simple adorno sentimental. La nostalgia es una forma de defensa: transforma la violencia en melancolía, el crimen en recuerdo, la culpa en belleza. Al convertir el pasado en materia estética, el narrador intenta purgar su responsabilidad, pero lo que consigue es reforzar el vacío moral del texto. La belleza de la prosa —ese ritmo lento, esa cadencia tropical y fatalista— no es inocente; funciona como una cortina que oculta la imposibilidad de reparar el daño. Arlt parece sugerir que la literatura, lejos de curar, puede ser también un síntoma: la compulsión de narrar lo que duele sin lograr transformarlo.

Por eso, la nostalgia en Arlt es ambigua. No se trata de una añoranza pura del pasado, sino de una nostalgia crítica, cargada de ironía. El narrador que recuerda África lo hace desde un presente donde “África ha muerto”, donde el mundo ha cambiado y el mito de la aventura se ha disuelto. Lo que muere no es el continente, sino el imaginario europeo que lo había convertido en escenario de fantasías. Al declarar “África ha muerto”, el narrador pronuncia también la muerte de una visión de sí mismo: la del hombre moderno que creía poder dominar el mundo mediante la experiencia. El testimonio se convierte entonces en epitafio, y la voz que mira, en la voz de un sujeto que reconoce, aunque no lo diga abiertamente, su propia ruina.

Desde el psicoanálisis, esa voz puede leerse como la del sujeto escindido: el yo narrador intenta mantener la coherencia de su relato, pero el texto revela las fisuras, los lapsus, las contradicciones que lo traicionan. La narración misma se convierte en acto sintomático, en repetición de una escena traumática. Cada evocación es un retorno de lo reprimido, un modo de revivir el acontecimiento bajo la ilusión de control. Pero el control fracasa: el lenguaje poético, la evocación sensorial y el tono fatalista exponen la persistencia del trauma. En el fondo, el narrador no cuenta para enseñar ni para exorcizar; cuenta porque no puede dejar de hacerlo.

Así, la voz que mira es, en última instancia, una voz en ruinas. Su testimonio no nos entrega la verdad de África ni la verdad del hombre, sino la verdad del fracaso: el fracaso del discurso colonial que pretende dominar al otro, y el fracaso del sujeto moderno que pretende dominar su propia culpa. Lo que queda, como saldo, es una escritura que se reconoce impotente, pero que en esa impotencia alcanza su fuerza poética.

Alí y Bokapi: figuras del Otro, proyección y subalternidad

En “Accidentado paseo a Moka”, los personajes de Alí y Bokapi constituyen los núcleos simbólicos de la alteridad. Ambos son, en apariencia, presencias secundarias: acompañantes, criados, o simples habitantes del paisaje africano. Sin embargo, su función dentro del relato trasciende el rol anecdótico. Son espejos, depositarios y víctimas de las proyecciones del narrador. En ellos se condensan tanto la fascinación como el miedo hacia el Otro. A través de su trato con Alí y Bokapi, el narrador despliega el repertorio de su relación con la otredad: la curiosidad inicial, el intento de control, la sospecha, el rechazo y finalmente la violencia. Arlt logra con esto una radiografía precisa del proceso de deshumanización que sostiene todo discurso colonial.

Alí aparece primero como una figura de subordinación práctica. Es un sirviente, un ayudante, un cuerpo útil. Su valor se mide por su funcionalidad. Sin embargo, en cuanto enferma, el cuerpo que servía se convierte en amenaza: la fiebre lo vuelve “contagioso”, el rostro se desfigura, la piel se vuelve signo del peligro. En ese tránsito se muestra el mecanismo de la proyección: el protagonista transfiere a Alí todo lo que teme de sí mismo —la fragilidad, la corrupción, la decadencia— y lo castiga por encarnarlo. Cuando el narrador decide dispararle, lo hace bajo la apariencia de un acto racional (“para evitar su sufrimiento”), pero el gesto es en realidad un asesinato simbólico del propio miedo. La muerte de Alí no es sólo la muerte de un personaje, sino la destrucción de una parte del yo que el narrador no puede aceptar. El Otro se convierte en sacrificio necesario para que el yo mantenga su coherencia.

Desde el punto de vista poscolonial, esta escena es clave: muestra cómo la estructura colonial convierte al Otro en soporte de significaciones ajenas. Alí no tiene voz, apenas gestos o palabras sueltas. Su silencio no es casual; representa la imposibilidad de la subalternidad de hablar, en el sentido que advierte Gayatri Spivak. La voz del dominado se filtra solo a través del relato del dominador. Lo que sabemos de Alí proviene enteramente de la mirada del narrador, y esa mirada está viciada por el miedo y la culpa. Arlt no pretende borrar ese sesgo; al contrario, lo exhibe. En la tensión entre lo que se dice y lo que se intuye emerge la verdadera crítica del texto: la denuncia implícita de una voz narrativa que, al intentar explicar al Otro, se revela incapaz de escucharlo.

Bokapi, en cambio, encarna otra dimensión de la alteridad: la posibilidad del afecto y la compasión. A diferencia de Alí, Bokapi establece con el narrador un vínculo más íntimo, casi doméstico. Representa la esperanza de convivencia, la ilusión de que la distancia entre el europeo y el nativo puede borrarse mediante la ternura o el amor. Pero Arlt destruye pronto esa ilusión: la relación entre ambos se enmarca desde el inicio en una asimetría que impide el reconocimiento pleno. El narrador desea a Bokapi, la admira, incluso la salva, pero lo hace desde una posición paternalista y posesiva. La mujer africana se convierte en símbolo de redención para el hombre blanco, en promesa de una nueva vida, pero nunca en sujeto autónomo. La “compasión” del narrador repite, disfrazada de cariño, la misma lógica de dominación: proteger es otra forma de poseer.

Lo fascinante del relato es que Arlt parece consciente de esta paradoja. Bokapi no es una figura angelical ni sumisa; su silencio y su destino final —la muerte o la desaparición, según la lectura que se haga— tienen una densidad simbólica que desarma al narrador. En ella el protagonista busca el equilibrio, pero encuentra la repetición del desastre. La destrucción del objeto amado es, una vez más, la consecuencia inevitable de la proyección. El yo que no puede reconocerse acaba destruyendo aquello en lo que proyecta su deseo. Bokapi, como Alí, termina siendo una víctima del mismo mecanismo psíquico que estructura el relato: la imposibilidad del narrador de aceptar su vulnerabilidad y su culpa sin trasladarlas al Otro.

Desde una mirada psicoanalítica, ambos personajes representan distintas modalidades de la figura del “doble”. Alí es el doble degradado: el cuerpo enfermo, la imagen de lo que el sujeto teme llegar a ser. Bokapi es el doble idealizado: el cuerpo deseado, la imagen de lo que el sujeto querría poseer o integrar. Pero ambos son dobles externos, es decir, figuras sobre las cuales el yo proyecta su conflicto interno. En la medida en que Alí y Bokapi son destruidos, el protagonista elimina las dos caras de su espejo. Lo que sobrevive es el vacío: el yo despojado, enfrentado al peso de su memoria y su relato. En este sentido, el texto de Arlt anticipa una intuición freudiana: el sujeto no se define por lo que posee, sino por lo que ha perdido. La identidad se construye a partir del duelo, y el duelo del narrador es precisamente la pérdida del Otro.

El valor del cuento no reside sólo en lo que dice, sino en lo que sugiere. Arlt no ofrece discursos moralizantes ni reivindicaciones explícitas; su fuerza está en la ambigüedad. Nos muestra un narrador que actúa movido por la violencia, pero que, en el acto de contar, se vuelve consciente —aunque sea parcialmente— de su responsabilidad. Esa grieta en la conciencia del narrador es donde se filtra la crítica: no es el autor quien acusa al colonizador, sino el propio colonizador quien se confiesa sin saberlo. Alí y Bokapi no son simples personajes: son síntomas, presencias que devuelven al protagonista su propia verdad.

Así, el cuento se convierte en un laboratorio de la otredad, un espacio donde Arlt examina la mecánica de la mirada colonial y las estructuras psíquicas que la sostienen. Los otros —Alí y Bokapi— son los espejos donde el narrador descubre que su dominio es ilusorio, que su moral se sostiene sobre la negación del otro y, en última instancia, sobre la negación de sí mismo.

En Arlt, la enfermedad no destruye al cuerpo: revela la herida que el alma llevaba desde el principio.

La enfermedad, la muerte y la pulsión: lectura psicoanalítica

En “Accidentado paseo a Moka”, la enfermedad y la muerte no aparecen como hechos aislados o anecdóticos, sino como ejes simbólicos que organizan la experiencia. Desde la fiebre de Alí hasta la escena final —donde la muerte irrumpe como una presencia casi mítica—, el relato de Arlt está atravesado por una pulsión oscura que guía los actos del protagonista. Esa pulsión no responde al instinto de supervivencia, sino a algo más complejo: una atracción hacia la destrucción, hacia el límite donde la vida se confunde con su contrario. Si la selva representaba en secciones anteriores el inconsciente y la alteridad, ahora es también el escenario de una lucha entre Eros y Tánatos, entre el deseo de conocer y el deseo de aniquilar.

El modo en que Arlt construye la enfermedad de Alí es revelador. El texto no se detiene tanto en describir síntomas médicos como en subrayar el efecto emocional que produce en el narrador. La fiebre no es sólo un estado físico; es una metáfora del contagio moral. La visión del cuerpo enfermo desestabiliza al protagonista, lo confronta con su propia vulnerabilidad, con la posibilidad de caer, de disolverse, de perder la frontera que lo separa de lo otro. El miedo al contagio es, en última instancia, miedo a la mezcla. El narrador teme que el contacto con África —con su clima, su gente, su desorden— lo enferme. La enfermedad se convierte así en la manifestación biológica de la ansiedad colonial: el temor a que la pureza imaginaria del cuerpo europeo sea contaminada por la realidad del otro.

En términos freudianos, esta reacción puede leerse como una defensa frente a la pulsión de muerte. El narrador proyecta fuera de sí aquello que no puede aceptar: su propia propensión a la autodestrucción. En lugar de reconocer la pulsión que lo habita, la traslada a la figura del enfermo. Al matar a Alí, intenta matar su propio impulso destructivo, pero lo que logra es reproducirlo. La violencia, lejos de conjurar la pulsión, la reafirma. Así, el relato traza una lógica circular: el miedo a la muerte produce el asesinato, y el asesinato renueva el miedo. Lo reprimido regresa, pero lo hace cada vez con mayor intensidad.

La presencia de la muerte no se limita al episodio de Alí. Bokapi, la mujer africana, encarna otro tipo de agonía: la muerte del amor, la imposibilidad de salvarse a través del otro. En su cuerpo el narrador proyecta la esperanza de redención, pero también el destino fatal que parece perseguirlo. Su relación está marcada desde el inicio por una tensión que combina deseo y pérdida. La atracción hacia Bokapi no es simplemente erótica: es la forma que adopta la pulsión de muerte cuando se disfraza de ternura. El deseo, en Arlt, es siempre un deseo que hiere. La entrega al otro implica una amenaza, un riesgo de disolución del yo. Por eso el amor no puede durar, y la muerte termina imponiéndose como desenlace natural de la experiencia.

El tono del relato, profundamente melancólico, sugiere que la pulsión de muerte no actúa solo en los personajes, sino en la propia estructura narrativa. El cuento avanza como un viaje hacia la disolución, un itinerario donde cada descubrimiento acerca al vacío. La narración comienza en un presente degradado —la memoria del viejo que evoca la juventud perdida— y culmina en la destrucción de los vínculos que sostenían al protagonista. El ritmo descendente de la historia es una metáfora del desgaste de la civilización, del agotamiento del sujeto moderno que ha visto morir sus certezas. En este sentido, la muerte no es castigo, sino destino: el punto final de una lógica que se ha vuelto irreversible.

Desde una lectura psicoanalítica, este recorrido puede entenderse como una variación del “retorno de lo reprimido”. El protagonista intenta racionalizar la violencia que cometió —justificarla, darle sentido—, pero el relato mismo traiciona esa intención. El recuerdo de la muerte reaparece una y otra vez, disfrazado de reflexión, de nostalgia o de estética. Contar es, para el narrador, un modo de repetir la escena traumática, de revivir lo que lo marcó. La palabra se convierte en síntoma: allí donde el lenguaje busca cerrar la herida, la mantiene abierta. La escritura de Arlt encarna esa ambigüedad: quiere entender y al mismo tiempo perpetúa la obsesión.

La enfermedad, entonces, no es sólo física ni social, sino moral y existencial. A través de ella, Arlt construye un diagnóstico del alma moderna: un ser escindido entre la razón y la pulsión, entre el deseo de dominio y la fascinación por el abismo. En “Accidentado paseo a Moka”, el contagio es universal: todos están infectados, no por la fiebre, sino por la violencia interior que los consume. La selva se vuelve un espejo donde la enfermedad del cuerpo traduce la enfermedad del alma. Y cuando finalmente el protagonista confiesa su historia, lo hace no para curarse, sino para constatar que la herida sigue viva.

En la lógica de Tánatos que recorre el texto, la muerte no es el final sino la revelación. Es el punto en que el sujeto reconoce —aunque fugazmente— que su intento de dominio fue vano. La selva, los cuerpos, las muertes: todo le devuelve la imagen de su impotencia. Ese reconocimiento, sin embargo, no redime; apenas ilumina la profundidad del desastre. Arlt, en este sentido, no ofrece consuelo. Su narrador no aprende ni se transforma: sobrevive para recordar, condenado a revivir eternamente su culpa.

Estética del horror: imágenes, color y la prosa como experiencia sensorial

En “Accidentado paseo a Moka”, el horror no se presenta como un sobresalto repentino, sino como una atmósfera que lo impregna todo. Arlt no escribe una historia de miedo en el sentido convencional, sino una experiencia sensorial donde lo bello y lo monstruoso conviven en una misma superficie verbal. Su prosa, cargada de colores, texturas y contrastes, convierte la lectura en un viaje que oscila entre la fascinación y el espanto. Cada descripción, cada escena, parece estar construida para incomodar, para despertar en el lector una sensación de extrañeza que no lo abandona ni siquiera cuando la narración ha concluido.

Desde las primeras líneas, Arlt trabaja con una paleta visual que anticipa el destino de los personajes. El rojo del atardecer sobre el Atlántico, el violeta de las montañas, el brillo perlático de la luna: son colores que no sólo embellecen la escena, sino que cargan de simbolismo la percepción del mundo. El viejo narrador llora “lágrimas de sangre”, y esa imagen inicial resume toda la estética del cuento: la belleza como herida, la memoria como llaga abierta. En ese universo cromático, los tonos cálidos y exuberantes no representan vida, sino una forma de descomposición, un preludio de la muerte. La naturaleza, teñida de rojo y violeta, no celebra la existencia; arde, se pudre, se disuelve.

El horror que recorre el relato no proviene únicamente de los actos —el disparo sobre Alí, la mutilación de Bokapi—, sino de la mirada que los narra. Hay en el lenguaje de Arlt un goce en la descripción del sufrimiento, una especie de placer perverso que se mezcla con la compasión. Esa ambigüedad es esencial para entender su estética: el autor no moraliza, no explica; simplemente muestra. Y al mostrar, obliga al lector a mirar también. No hay distancia posible. La prosa de Arlt actúa como un espejo que devuelve una imagen deformada del mundo y de nosotros mismos. Lo monstruoso no está fuera: habita en el modo mismo en que observamos.

El paisaje africano, descrito con minuciosidad casi pictórica, es el escenario donde se despliega esta estética del horror. Sin embargo, no se trata de una selva real, sino de una selva interior, una proyección simbólica de la mente del narrador. Cada elemento del entorno parece responder a su estado emocional: el aire se espesa con el miedo, los árboles respiran como cuerpos, los animales observan con ojos humanos. La naturaleza se convierte en un organismo que siente, que observa, que juzga. En ese espacio vivo y opresivo, el protagonista no encuentra conocimiento, sino desintegración. La experiencia del paisaje se vuelve una experiencia de pérdida.

El tono visual de Arlt revela su afinidad con el expresionismo y con ciertas formas tempranas del surrealismo. La realidad no se representa de manera objetiva, sino deformada por la intensidad de la emoción. Las metáforas son violentas, casi táctiles: “los negros parecían diablos hacinados en una caldera”, “los montes tallados en bloques de terciopelo violeta”, “el aire, una cortina vegetal que filtraba en verde la luz solar”. Estas imágenes no buscan precisión, sino impacto. Arlt no quiere que veamos el África real, sino la África imaginada por un hombre al borde de la alucinación. En esa visión, la selva y la mente son indistinguibles: ambas son laberintos de deseo, miedo y delirio.

Esa sensibilidad visual tiene también una dimensión ética. La belleza de las descripciones contrasta con la brutalidad de los hechos, generando una disonancia que perturba al lector. ¿Cómo puede ser tan hermoso un paisaje donde ocurren tales atrocidades? Arlt plantea, sin decirlo, una pregunta central de la modernidad: ¿es posible encontrar belleza en el horror? El narrador, incapaz de separar lo estético de lo moral, se deja arrastrar por la fascinación. Su relato es la confesión de un testigo que no sabe si siente culpa o placer ante lo que recuerda. Y en esa ambigüedad radica su humanidad más profunda.

El horror estético de Arlt no busca el espanto físico, sino el estremecimiento metafísico. Es el horror de reconocerse en lo que se teme. El disparo que mata a Alí, la imagen de la mujer enterrada viva, la serpiente que devora a Bokapi: cada una de estas escenas funciona como una revelación. Lo terrible no está en la sangre ni en el dolor, sino en la conciencia de que todo eso responde a una lógica interior, a una necesidad secreta del narrador. En su escritura, la violencia no es un accidente, sino una forma de conocimiento. La mirada que contempla el sufrimiento del otro descubre, sin proponérselo, su propio abismo.

La prosa de Arlt, con su ritmo irregular y su carga sensorial, construye así un puente entre la literatura de aventuras y el relato psicológico. Lo exótico se convierte en una metáfora del inconsciente, lo grotesco en una forma de belleza. Al final, el horror no destruye la narración: la sostiene. Es su respiración misma. Sin él, el cuento se desvanecería, porque es precisamente esa tensión entre el espanto y la fascinación lo que mantiene vivo el relato y, paradójicamente, lo vuelve hermoso.

Arlt no busca absolver al narrador: lo obliga a mirarse en el espejo del horror que él mismo ha creado.

Ética de la representación: responsabilidad, compasión y relato colonial

En “Accidentado paseo a Moka”, el problema del poder no se limita a las acciones de los personajes: está inscrito en el propio acto de narrar. Desde las primeras líneas, la voz del “noble anciano” —aquel que en su juventud “había sido un conspicuo bandido”— revela la paradoja central del relato: quien cuenta la historia es, al mismo tiempo, su victimario. La violencia no es sólo un tema, sino un punto de vista. A través de su relato, el viejo intenta recuperar algo de dignidad o justificar sus actos, pero lo que emerge es una conciencia desgarrada, marcada por la culpa y por la imposibilidad de redención. En esa voz se juega la tensión entre la fascinación y el remordimiento, entre el dominio y la compasión.

Arlt construye, con extraordinaria lucidez, un discurso que desnuda los mecanismos del relato colonial. El narrador se presenta como un aventurero europeo que explora lo desconocido, pero bajo esa máscara late el impulso de la conquista: la necesidad de apropiarse de un territorio, de un cuerpo, de una historia. En la selva africana, el explorador no busca conocimiento, sino reafirmar su poder. Sin embargo, su relato —lejos de glorificarlo— muestra el fracaso de esa empresa. La voz que narra no es la del héroe civilizador, sino la de un hombre derrotado por lo que ha visto y por lo que ha hecho. La ética de Arlt reside precisamente ahí: en permitir que la violencia hable, pero sin absolverla.

La figura de Alí, el criado, y la de Bokapi, la mujer africana, encarnan dos formas de alteridad dentro de esa dinámica de poder. Ambos son representados desde la mirada del narrador, lo que los coloca en una posición de vulnerabilidad. Sin embargo, Arlt introduce grietas en esa representación. Alí, a pesar de su condición subordinada, aparece como una figura compleja: inteligente, valiente, consciente de su destino. Su muerte, más que una ejecución, es una confesión. El disparo que lo mata revela la impotencia moral del narrador, incapaz de soportar la proximidad del otro. Bokapi, por su parte, rompe el esquema del exotismo femenino tradicional. Su sufrimiento y su sacrificio final la convierten en un personaje trágico, pero también en un símbolo de resistencia. Ella muere, sí, pero su muerte expone la brutalidad del poder que la oprime.

Lo que hace Arlt, con una audacia inusual para su época, es mostrar que la compasión no basta. El narrador siente piedad, pero su piedad no repara el daño; lo perpetúa. Se conmueve ante la belleza de Bokapi, pero no deja de mirarla como objeto. Esa ambigüedad es esencial: en ella se revela el límite de la sensibilidad colonial. El europeo puede admirar, incluso amar, aquello que destruye, pero no puede reconocerlo como igual. En el fondo, la compasión del narrador es una forma de poder, una prolongación del dominio. Sólo a través del sufrimiento del otro puede sostener su identidad, su relato, su idea de sí mismo.

Esta dimensión ética convierte a “Accidentado paseo a Moka” en un texto profundamente moderno. Arlt no pretende hablar “en nombre” del colonizado, pero tampoco encubre la violencia del colonizador. Su narrador, atrapado en su propio discurso, se revela sin quererlo. Así, el cuento se transforma en un espacio de exposición: no de las virtudes del aventurero, sino de su miseria moral. La escritura funciona como espejo: al intentar representar al otro, el narrador termina representándose a sí mismo, revelando su culpa, su cobardía, su deseo. Lo colonial deja de ser un contexto externo para volverse una condición interior.

En ese sentido, el relato anticipa debates contemporáneos sobre la ética de la representación. ¿Quién tiene derecho a contar la historia del otro? ¿Puede un escritor hablar desde la posición del dominador sin repetir su violencia? Arlt no ofrece respuestas, pero su escritura parece formular la pregunta desde el interior del conflicto. No hay denuncia explícita, pero tampoco complacencia. La crudeza de sus imágenes, la violencia de su lenguaje, la contradicción de su narrador son formas de mostrar lo que la moral calla. En vez de “explicar” el horror, lo deja hablar por sí mismo, exponiendo al lector a la incomodidad que toda mirada ética debería provocar.

La responsabilidad, en este caso, no consiste en moralizar, sino en hacer visible la grieta. Arlt no redime a su narrador ni a sus víctimas; simplemente los enfrenta en un espacio narrativo donde todos quedan marcados. La ética de la representación, en “Accidentado paseo a Moka”, no es la de la corrección o la compasión, sino la del reconocimiento de la herida. El relato no sana: muestra la imposibilidad de sanar. En esa imposibilidad, paradójicamente, reside su verdad.

Relevancia contemporánea: lecturas actuales y el legado de Arlt

A casi un siglo de su publicación, “Accidentado paseo a Moka” sigue siendo un texto incómodo, perturbador y profundamente actual. Su lectura hoy no se limita al valor literario ni al interés histórico: interpela directamente a la sensibilidad contemporánea. En un mundo atravesado por nuevas formas de violencia, desigualdad y desarraigo, el relato de Arlt parece haber anticipado muchas de las preguntas que siguen definiendo nuestra relación con el otro, con la culpa y con la memoria. Su obra, leída desde el presente, nos obliga a revisar la manera en que representamos el sufrimiento y cómo lo consumimos a través de las imágenes, los discursos y las narrativas del poder.

La figura del narrador arltiano —culpable, contradictorio, lúcido en su desesperación— puede verse como un antecedente de la conciencia fragmentada que caracteriza gran parte de la literatura del siglo XXI. Ya no se trata de héroes ni de villanos, sino de seres rotos que intentan dar sentido a lo que han destruido. Esa voz que no encuentra redención se reconoce hoy en narradores contemporáneos que exploran los efectos del trauma, la memoria colonial o la violencia de Estado. Escritores como J. M. Coetzee, Cormac McCarthy o Roberto Bolaño parecen dialogar con Arlt desde esa misma zona de ambigüedad moral, donde la culpa se convierte en materia estética.

Pero más allá de sus resonancias temáticas, “Accidentado paseo a Moka” mantiene su fuerza por la forma en que Arlt concibe la literatura: como un acto de exposición, no de consuelo. En una época que tiende a suavizar la experiencia del dolor a través de discursos de corrección o sentimentalismo, su escritura se resiste a esa limpieza moral. Arlt no protege al lector; lo deja frente al abismo. Esa crudeza, lejos de ser un gesto de crueldad, es una apuesta por la verdad. En la literatura de Arlt, conocer significa también mancharse, mirar lo que no queremos mirar. Esa ética del riesgo sigue siendo, hoy, un modelo de honestidad artística.

La vigencia de su obra también puede leerse desde el contexto latinoamericano. Arlt fue uno de los primeros escritores en exponer la fractura entre la modernidad importada y la experiencia marginal del continente. Aunque “Accidentado paseo a Moka” se desarrolla en África, la violencia que retrata no pertenece a un “allí” exótico, sino que resuena con los conflictos de la Buenos Aires arltiana: la exclusión, la miseria, la humillación del débil. La selva de Moka es, en ese sentido, una metáfora que trasciende el espacio geográfico; es el escenario donde se ensaya el fracaso del progreso y la disolución de toda superioridad moral. En tiempos donde las nuevas formas de colonialismo —económico, cultural o tecnológico— siguen operando con sutileza, la lectura de Arlt conserva una potencia crítica que no ha perdido filo.

Su estilo, además, anticipa rasgos de la narrativa contemporánea: la mezcla de registros, el tono febril, la mirada fragmentaria, la tensión entre lo documental y lo alucinatorio. Arlt no busca un lenguaje puro, sino uno capaz de contener la impureza del mundo. Esa decisión lo coloca como un precursor de la literatura sucia, de las escrituras del borde, de los relatos donde la belleza surge precisamente de la descomposición. Leerlo hoy es reconocer que el horror puede ser una forma de conocimiento, una manera de pensar lo humano desde su límite.

La relevancia contemporánea de “Accidentado paseo a Moka” no radica, entonces, en lo que dice sobre el pasado, sino en lo que todavía nos exige: una lectura sin complacencia, una escucha sin filtros. Arlt nos recuerda que la literatura no está para tranquilizarnos, sino para perturbarnos, para hacernos responsables de las imágenes que heredamos y de las palabras que elegimos repetir. Su legado no es el de un moralista, sino el de un testigo que entendió que la escritura sólo tiene sentido si enfrenta lo que la sociedad prefiere callar.

Leer a Arlt hoy es aceptar que la literatura no debe protegernos del horror, sino enseñarnos a mirarlo con los ojos abiertos.

Bibliografía

Arlt, Roberto. Accidentado paseo a Moka. En El jorobadito y otros cuentos. Buenos Aires: Losada, 1940.

Piglia, Ricardo. Crítica y ficción. Buenos Aires: Anagrama, 1986.

Sarlo, Beatriz. Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930. Buenos Aires: Nueva Visión, 1988.

Aínsa, Fernando. Del canon a la periferia: la narrativa latinoamericana del siglo XX. Madrid: Gredos, 1999.

Coetzee, J. M. Contra la censura: ensayos sobre literatura y moralidad. Barcelona: Mondadori, 2008.

Ludmer, Josefina. Las tretas del débil. México: Siglo XXI, 1984.

Williams, Raymond. El campo y la ciudad. Barcelona: Paidós, 2001.

Said, Edward. Orientalismo. Madrid: Debate, 2002.

Bolaño, Roberto. Entre paréntesis. Barcelona: Anagrama, 2004.