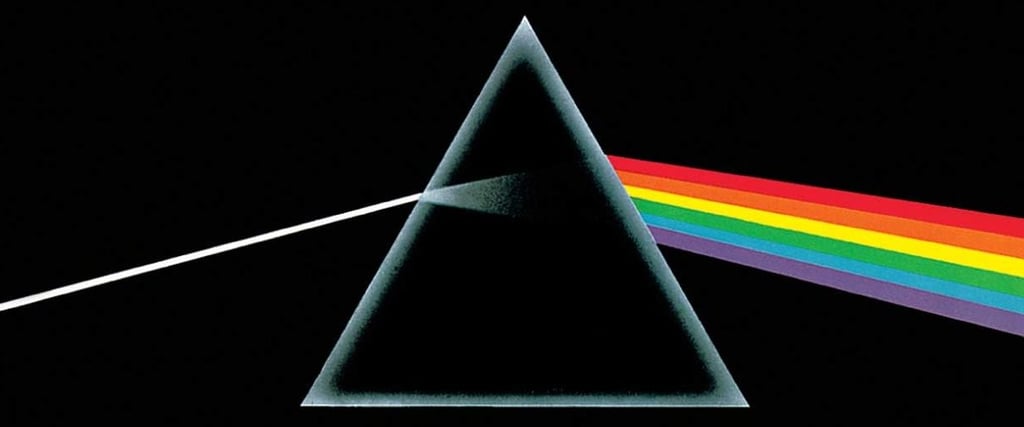

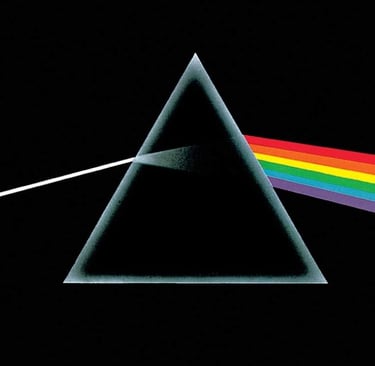

Pink Floyd: Cartografía del alma. Un viaje interior a través de The Dark Side of the Moon

“And then one day you find / Ten years have got behind you / No one told you when to run / You missed the starting gun.”

Cartografía del alma:

Un viaje interior a través de The Dark Side of the Moon

Sabak' Che

Abstract

Este ensayo realiza un análisis profundo y hermenéutico del álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, abordándolo como un viaje interior que explora la condición humana en sus dimensiones temporales, emocionales y existenciales. Siguiendo la secuencia musical del álbum, se examinan las temáticas centrales de cada pista, desde la apertura sensorial de “Speak to Me” hasta la totalidad simbólica de “Eclipse”. El análisis destaca cómo el álbum funciona como un espejo del alma contemporánea, reflejando conflictos como la ansiedad, la alienación, la muerte, la locura y la búsqueda de sentido, con un lenguaje musical y poético que trasciende lo verbal. La obra es interpretada como una invitación a la reflexión personal y colectiva, donde el oyente es convocado a un viaje que no termina con la última nota, sino que se prolonga en la experiencia vital y consciente.

“And then one day you find / Ten years have got behind you / No one told you when to run / You missed the starting gun.”

— Time, The Dark Side of the Moon (Pink Floyd, 1973)

Prólogo: Antes del primer latido (“Speak to Me”)

El comienzo no es una palabra, ni un acorde claro, ni una melodía que indique dirección. El comienzo es un eco, un murmullo remoto, un ruido sin forma. Así inicia The Dark Side of the Moon, no con una afirmación, sino con una invocación al oído. “Speak to Me” es menos una canción que un umbral: un collage auditivo que nos arroja, sin aviso, a un universo sensorial donde los límites entre cuerpo, mente y sonido empiezan a desdibujarse.

En apenas un minuto de duración, este fragmento inicial condensa las obsesiones del álbum entero: el corazón que late, la risa que enloquece, los relojes que acechan, los gritos que no encuentran voz. Es un paisaje mental más que un tema musical. Es el alma inquieta que empieza a hablarse a sí misma. El título no es gratuito: no es “Intro”, no es “Preludio”, sino una súplica: Háblame.

Esta súplica es doble. Es la voz interna del protagonista —el sujeto que se lanzará al viaje interior— y también es una llamada al oyente. Pink Floyd no solo toca: te habla, o mejor dicho, te escucha. Te invita a entrar en una conversación sin lenguaje convencional, donde lo importante no es lo que se dice, sino lo que se vibra, lo que se teme, lo que se intuye.

Los sonidos que aquí se agolpan parecen surgir de una mente fracturada, de una conciencia que empieza a despertar en medio de una pesadilla o de una revelación. No hay letra, pero hay significado. No hay discurso, pero hay sentido. Los latidos del corazón —grabados por Nick Mason— marcan el ingreso del cuerpo al plano sonoro: estamos dentro, ya no observamos desde afuera. El viaje comienza desde el interior, no desde una narrativa externa.

Esta entrada al álbum no da respuestas. Al contrario: abre la caja del caos humano. En un mundo que ha perdido la brújula, donde el tiempo, el dinero, la muerte y la locura se convierten en fuerzas ineludibles, “Speak to Me” funciona como un portal oscuro, como la grieta por la que se cuela el vértigo existencial.

Y justo cuando la tensión se vuelve insoportable, cuando el corazón late con fuerza brutal, entra el primer acorde suspendido de “Breathe”. La música, al fin, encuentra su cauce. Y con ella, la conciencia se alista para respirar por primera vez.

La conciencia se abre (“Breathe”)

Tras el caos prenatal de “Speak to Me”, la primera respiración llega como un bálsamo. “Breathe” no es simplemente una invitación a tomar aire: es el momento en que la conciencia empieza a habitar el mundo. Luego del vértigo sensorial inicial, la música se desliza en una atmósfera de calma engañosa. La guitarra flotante de David Gilmour y los sintetizadores envolventes de Richard Wright construyen un paisaje sonoro donde todo parece estar en suspensión. Pero bajo esa calma aparente late una pregunta esencial: ¿cómo vivir sin quedar atrapado?

Desde el primer verso —“Breathe, breathe in the air / Don't be afraid to care”— se plantea una dualidad fundamental: la vida como experiencia sensible, pero también como amenaza de alineación. Nos dice: respira, sí, siente, sí, pero no te pierdas en la maquinaria del mundo. La frase "Don't be afraid to care" resuena como un mandato filosófico en un contexto donde cuidar, sentir o detenerse parecen actos subversivos ante un sistema que exige velocidad, productividad y desconexión.

La letra, breve pero profunda, articula el miedo al conformismo, a una existencia repetitiva, a vivir sin realmente estar vivo:

“Run, rabbit, run / Dig that hole, forget the sun / And when at last the work is done / Don't sit down, it's time to dig another one.”

La metáfora del conejo cavando hoyos es clara: es el ser humano moderno, atrapado en un ciclo de trabajo sin fin, sin contemplación, sin trascendencia. Esta imagen podría asociarse con el "hombre unidimensional" que denunciaba Herbert Marcuse o con la noción de “vida inauténtica” de Heidegger: vivir como todos viven, sin cuestionarse el porqué.

Musicalmente, la canción fluye como una meditación, como una expansión lenta de la conciencia. No hay prisa, no hay agresión, pero sí una tristeza latente, como si lo que se dice ya fuera demasiado tarde. El mundo está ahí, y vivirlo requiere una atención que quizá ya no sabemos ejercer.

El tono vocal de Gilmour es suave, casi resignado. No hay rabia, sino una especie de melancolía sabia: la aceptación de que el mundo es este, pero la posibilidad de no disolverse en él. Breathe es, en ese sentido, una exhortación ética: no escapar del mundo, pero tampoco perderse en él.

En el cierre de la canción, la música no se apaga: se transforma. Un zumbido, una aceleración. Algo se descompone. Así llegamos al siguiente episodio del viaje: “On the Run”, donde la conciencia pierde el control, y el miedo toma el mando.

Ansiedad y destino (“On the Run”)

Si “Breathe” era un suspiro melancólico, un momento de conciencia suspendida, “On the Run” nos lanza sin transición a la velocidad. Aquí la música ya no acaricia: persigue. No hay letra, no hay melodía reconocible, solo una secuencia de sonidos electrónicos y distorsiones que simulan el vértigo, el miedo, la huida. La conciencia que despertaba con delicadeza en las pistas anteriores ahora corre desbocada, arrastrada por la lógica frenética del mundo moderno.

La base de la pieza —un sintetizador secuenciado por Roger Waters con un EMS Synthi AKS— crea un pulso constante, hipnótico y opresivo. Es el corazón del hombre transformado en motor de una máquina, una máquina que no se detiene, que no piensa, que no respira. “On the Run” representa la ansiedad contemporánea, esa sensación de tener que llegar a un lugar que nunca se alcanza, de moverse sin rumbo mientras el tiempo, como un depredador invisible, nos pisa los talones.

En esta composición no verbal, los sonidos son los que narran. Escuchamos pasos apresurados, el zumbido de un aeropuerto, voces que murmuran instrucciones, una explosión lejana, un grito. Todo está cargado de amenaza. Lo cotidiano —viajar, caminar, moverse— se vuelve un campo de tensión. El destino ya no es una meta: es una amenaza.

Esta canción podría entenderse como un retrato sonoro de la ansiedad existencial descrita por pensadores como Kierkegaard o Sartre. No hay un peligro claro, no hay una bestia visible: el peligro está en nosotros mismos, en la forma en que hemos aprendido a vivir como si no hubiera tiempo para detenerse, observar o existir realmente.

En un momento del tema, el caos llega a un punto culminante con un sonido de accidente o explosión, seguido por un eco profundo. Es como si el cuerpo, incapaz de sostener tanta tensión, colapsara. ¿Fue un sueño? ¿Una muerte simbólica? ¿Una caída? No lo sabemos. Solo queda un silencio breve... y luego, el tic-tac. La maquinaria del tiempo regresa, implacable.

Así, sin darnos respiro, el álbum nos conduce a la siguiente etapa del viaje interior: “Time”, donde la conciencia no solo corre, sino que descubre el precio de haber corrido tanto.

La prisión del tiempo (“Time” y “Breathe (Reprise)”)

La ansiedad que estalla en “On the Run” desemboca directamente en un instante de reconocimiento brutal: el tiempo ha pasado. No hay marcha atrás. “Time” comienza con un estruendo de relojes que suenan al unísono, como si cada uno marcara no una hora, sino una pérdida distinta. Es una orquesta del desgaste, una sinfonía de urgencia. Aquí, el tiempo no es una abstracción filosófica, sino un verdugo. La conciencia del oyente —y del narrador implícito— se topa de frente con la edad, la inercia, la culpa.

Después del estruendo inicial, un ritmo pausado y contenido marca el inicio del relato lírico. La voz de David Gilmour se alza con firmeza amarga:

“Ticking away the moments that make up a dull day / Fritter and waste the hours in an offhand way.”

El tiempo se nos escapa no en actos dramáticos, sino en lo trivial, en lo insignificante, en la pasividad de no vivir con intención. Esta es una crítica sutil pero feroz a la vida moderna: una rutina que consume sin que uno lo note, un sistema que hace de la espera una forma de muerte lenta.

La canción avanza como una confesión tardía.

“And then one day you find / Ten years have got behind you / No one told you when to run / You missed the starting gun.”

Es el momento en que la conciencia se despierta... demasiado tarde. Esta línea golpea con fuerza: la vida no da avisos. No hay un disparo de salida. Simplemente un día uno se da cuenta de que ya está en la mitad del camino, o más allá. La imagen del “starting gun” ausente sugiere que nadie nos enseñó a vivir: nos lanzaron al mundo sin dirección.

La música va creciendo en intensidad, y a medida que la guitarra de Gilmour se despliega en su célebre solo, lo que era introspección se vuelve grito, desgarro, furia. No es solo tristeza: es un llamado desesperado por sentido. Y sin embargo, el ciclo se impone. A mitad del tema, la canción regresa a una versión suavizada de “Breathe”:

“Home, home again / I like to be here when I can.”

Es un instante de tregua, un intento de retorno al aliento, al hogar, al cuerpo. Pero incluso ese refugio es frágil. La repetición de “Breathe” en este contexto ya no tiene la misma inocencia: está teñida por la conciencia del tiempo perdido. Respirar ya no es abrirse a la vida, sino resistirle.

En conjunto, “Time” representa el punto de inflexión del viaje interior. Ya no hay marcha atrás. Lo que sigue es enfrentarse a la certeza de la muerte. El oyente ha salido del sueño, ha comprendido la estructura invisible de la existencia. El vértigo no es ya exterior, sino interno: el miedo de haber vivido sin realmente vivir.

Con esta conciencia recién adquirida, el viaje nos arroja al siguiente umbral: “The Great Gig in the Sky”, donde la muerte deja de ser una amenaza abstracta para convertirse en una experiencia sonora total.

La muerte como trance (“The Great Gig in the Sky”)

Después del reconocimiento brutal del tiempo perdido, el siguiente umbral que enfrenta la conciencia es el de la muerte. “The Great Gig in the Sky” no necesita palabras para hablar de ella. Al contrario: es precisamente en la ausencia de letra donde se revela toda su potencia simbólica. Esta pieza —etérea, trágica, visceral— es un acto de rendición, una suerte de trance espiritual donde el cuerpo y el alma se expresan más allá del lenguaje.

La estructura comienza con acordes suaves de piano tocados por Richard Wright. La melodía es contemplativa, como si nos sentáramos al borde del abismo, no con desesperación, sino con una calma cargada de misterio. Entonces, sin advertencia, entra la voz desgarrada y celestial de Clare Torry. Su canto no dice, no explica: grita, llora, suplica, celebra, muere y renace.

Es un canto sin lengua, pero profundamente humano. En él, la voz se convierte en cuerpo: se rasga, se estira, se eleva y se hunde. Clare Torry no canta la muerte: la encarna. No hay consuelo explícito, pero hay algo inmensamente liberador en ese grito que se alza y se entrega. Es como si la muerte dejara de ser un final y se volviera un clímax, una transición, una liberación.

El título mismo, “The Great Gig in the Sky”, mezcla lo espiritual con lo mundano. Es a la vez una referencia celestial y una alusión irónica a un “concierto” más allá de la vida. Aquí Pink Floyd insinúa que la muerte, como la música, es una forma de disolución, pero también de expansión. En este “gran concierto del cielo”, lo que muere no es el alma, sino el ego, el miedo, la forma.

En una entrevista, Roger Waters afirmó que la canción trataba de aceptar la muerte sin temor. Y eso se siente: “The Great Gig in the Sky” no es fúnebre, sino profundamente vital. La muerte aquí no es lo oscuro, sino lo inefable. No es un castigo, sino un tránsito. Como en muchas tradiciones espirituales, la muerte no es lo contrario de la vida, sino su continuación por otros medios.

Al cerrar la pieza, la voz se va desvaneciendo poco a poco, hasta que solo queda la música, y luego... nada. El silencio. Pero en ese silencio no hay negación: hay un eco. Algo persiste. Y entonces, de pronto, un sonido metálico rompe la calma: una caja registradora. La muerte ha pasado. La conciencia ha cruzado el umbral... y lo que sigue es el dinero.

Así comienza “Money”, donde el alma, recién salida del trance, vuelve a encarnarse en el mundo material. Y con ello, el viaje se oscurece de otra forma.

La seducción del dinero (“Money”)

Después de la profunda inmersión en la muerte y el tránsito, “Money” nos introduce a un nuevo plano: el mundo material y sus engaños. Esta canción, con su característico ritmo de caja registradora y bajo marcado, es a la vez un himno y una crítica al capitalismo, a la codicia y a la ilusión del dinero como fin último.

Musicalmente, “Money” destaca por su estructura inusual en un álbum conceptual, con un compás de 7/4 que crea una sensación de desequilibrio y tensión constante. Este ritmo irregular se puede leer como metáfora del sistema económico mismo: inestable, implacable y lleno de contradicciones.

La letra, irónica y directa, describe un universo donde el dinero parece gobernar todas las decisiones:

“Money, get away / Get a good job with more pay and you're okay.”

Aquí, el dinero es presentado casi como una religión secular que promete seguridad y felicidad, pero que también encierra una trampa: la alienación y la pérdida del sentido auténtico.

El solo de saxo y la instrumentación vibrante aportan una sensación festiva que contrasta con el mensaje subyacente de crítica social. Esta dualidad refleja la ambigüedad del dinero: objeto de deseo y causa de desdicha, fuente de poder y esclavitud.

Desde un punto de vista filosófico, la canción invita a reflexionar sobre cómo el capital puede transformar la vida en una sucesión de transacciones, donde los valores humanos quedan reducidos a números y cifras. La música irónica y contagiosa funciona como espejo de esta contradicción: una invitación a bailar al ritmo del sistema, mientras se reconoce su absurdo.

En el contexto del viaje interior que propone The Dark Side of the Moon, “Money” representa el regreso a la realidad cotidiana, pero también la confrontación con uno de los grandes espejismos que nos mantienen atrapados: la creencia en que el dinero puede comprar la vida o la felicidad.

La pieza abre la puerta a la siguiente etapa del álbum, “Us and Them”, que profundiza en las divisiones humanas y el conflicto social, ampliando el espectro de la alienación.

Ambición, conflicto y poder (“Us and Them”)

Después de la crítica al materialismo en “Money”, “Us and Them” despliega una meditación profunda sobre las divisiones humanas, la guerra y la alienación social. Con una estructura musical pausada y casi hipnótica, esta canción es una reflexión melancólica sobre la fragmentación del mundo y la dificultad de encontrar unidad en medio del conflicto.

La letra, escrita por Roger Waters, utiliza un lenguaje sencillo pero cargado de simbolismo:

“Us and them / And after all, we’re only ordinary men.”

La repetición de “us” y “them” señala la creación de fronteras invisibles, barreras ideológicas y emocionales que separan a las personas. No hay un enemigo explícito, sino una constante polarización que lleva al absurdo, como se observa en la alusión a la guerra y la indiferencia:

“Forward he cried from the rear / And the front rank died.”

Musicalmente, la voz suave de Gilmour se entrelaza con un solo de saxo melancólico que acentúa la atmósfera de tristeza y resignación. El ritmo lento invita a la contemplación, mientras la instrumentación sugiere la gravedad de la situación social que describe.

Desde un enfoque filosófico, “Us and Them” puede interpretarse como una denuncia de la división como fuente de sufrimiento humano, un llamado a reconocer la humanidad compartida más allá de las etiquetas y las diferencias. En el viaje interior del álbum, representa la conciencia que se abre a la complejidad del mundo social, descubriendo que la alienación no es solo individual, sino también colectiva.

Esta canción prepara el terreno para la siguiente pieza, “Any Colour You Like”, que despliega una atmósfera más abstracta y psicodélica, simbolizando quizá la ilusión de la libertad y la multiplicidad de opciones que el sistema ofrece, aunque muchas veces sin verdadera elección.

El sinsentido del éxito (“Any Colour You Like”)

“Any Colour You Like” es un interludio instrumental que, aunque carente de letra, habla poderosamente en el lenguaje de la psicodelia y la ambigüedad. La música evoca una sensación de expansión y, a la vez, de confusión, reflejando el momento en que la conciencia se enfrenta a la multiplicidad de opciones y a la ilusión de libertad en la vida moderna.

La atmósfera creada por los teclados y guitarras sintetizadas sugiere un espacio donde todo es posible —cualquier color que quieras— pero también donde la elección pierde significado por su abundancia o artificialidad. En este sentido, la pieza puede interpretarse como una metáfora de la libertad condicionada, esa que el sistema ofrece como apariencia, mientras mantiene las estructuras de control y conformidad.

La música fluye con un ritmo hipnótico, casi repetitivo, invitando al oyente a dejarse llevar por la corriente, aunque sin perder la sensación de estar atrapado en un ciclo. Es una especie de sueño inducido, donde la mente se dispersa entre las infinitas posibilidades, pero sin encontrar un sentido real o una salida definitiva.

En el contexto del viaje interior que propone el álbum, “Any Colour You Like” funciona como un espacio de pausa y reflexión, una zona en la que el yo se encuentra desdoblado, cuestionado y quizás confundido. Es el momento de preguntarse: ¿existe realmente la libertad de elegir, o solo una ilusión creada para sostener un sistema que todo lo controla?

Esta pieza prepara la llegada a la parte final del álbum, donde se exploran la locura, la revelación y la totalidad, en las canciones “Brain Damage” y “Eclipse”.

Locura y revelación (“Brain Damage”)

Tras el interludio psicodélico de “Any Colour You Like”, el viaje interior nos conduce a un terreno más oscuro y complejo: la mente fracturada, la línea difusa entre cordura y locura, y la revelación que puede surgir de esa frontera. “Brain Damage” es una pieza que aborda estos temas con una mezcla de ironía, tristeza y compasión, encarnada en la icónica imagen del “lunático en el césped”.

La canción comienza con un ritmo accesible y una melodía casi alegre, en contraste con la gravedad del tema. Esto crea una tensión inquietante que se mantiene a lo largo del tema: la locura aparece no solo como un estado aterrador, sino también como una forma de experiencia distinta, una forma alternativa de percepción que puede cuestionar la realidad establecida. La letra, escrita por Roger Waters, alude directamente a Syd Barrett, el miembro fundador de Pink Floyd cuyo deterioro mental afectó profundamente a la banda:

“The lunatic is on the grass / The lunatic is on the grass / Remembering games and daisy chains and laughs.”

El “lunático en el césped” simboliza tanto la fragilidad humana como la resistencia a ser absorbido por la lógica rígida del sistema. El césped, espacio público y ordenado, representa la sociedad y sus normas, mientras que el lunático es quien no encaja, quien cuestiona o simplemente no puede acomodarse. La canción invita a reflexionar sobre cómo la locura, a menudo estigmatizada, puede ser también una puerta hacia otras formas de conocimiento, una revelación sobre las limitaciones de la razón.

El estribillo “You raise the blade, you make the change / You rearrange me ’til I’m sane” plantea una ambigüedad inquietante: ¿quién tiene el poder de definir la cordura? ¿Hasta qué punto el intento de “normalizar” a alguien es una violencia que borra la subjetividad? La idea de “reorganizar” la mente para ajustarla a un modelo estándar abre la reflexión sobre el control social y las formas en que se disciplinan los cuerpos y las mentes.

Musicalmente, la canción mantiene una energía constante que se combina con la voz de Waters, clara y penetrante, y con la instrumentación que refuerza el sentido de urgencia y tensión. El solo de guitarra y la base rítmica se intercalan para crear una atmósfera que oscila entre lo perturbador y lo melancólico.

Desde una perspectiva filosófica y hermenéutica, “Brain Damage” puede interpretarse como una metáfora del “lado oscuro” de la mente humana, esa zona oscura que todos portamos y que, al ser reprimida, genera conflicto interno y alienación. La locura no es solo enfermedad; es también un espejo que refleja las contradicciones, miedos y verdades ocultas de la sociedad.

El tema prepara la culminación del álbum en “Eclipse”, donde esta fragmentación mental y existencial encuentra su síntesis. La mente rota y las divisiones humanas implícitas en la locura se integran en una visión totalizadora, que se ofrece tanto como cierre como apertura hacia la experiencia humana completa.

La totalidad velada (“Eclipse”)

La pieza final, “Eclipse”, funciona como la culminación simbólica y sonora de todo el viaje interior que propone The Dark Side of the Moon. En apenas dos minutos, el álbum se condensa en una reflexión profunda sobre la experiencia humana, la fragmentación y la unidad que subyace a todo.

La letra comienza con una enumeración de opuestos y contrastes que resumen la complejidad de la existencia:

“All that you touch / All that you see / All that you taste / All you feel”, hasta llegar a la frase emblemática que cierra el álbum:

“There is no dark side of the moon really. Matter of fact, it’s all dark.”

Este verso final invita a una lectura doble y paradójica. Por un lado, niega la existencia de un “lado oscuro” separado, sugiriendo que lo que consideramos sombra es parte inseparable de la totalidad. Por otro, afirma que todo es oscuridad, no en un sentido negativo, sino como un misterio y una potencia oculta que sostiene la vida y el ser. La oscuridad, lejos de ser ausencia, es plenitud y materia prima.

Musicalmente, “Eclipse” es un crescendo que acumula todos los elementos instrumentales del álbum: guitarras, teclados, percusiones y coros se superponen en una textura rica y dinámica, como si fueran las múltiples facetas de la conciencia integrándose en un todo.

La última línea de la canción —y del álbum— nos confronta con la idea de que la realidad no es dual ni simple. El viaje que comienza con un latido en “Speak to Me” y atraviesa el tiempo, la ansiedad, la muerte, la codicia, la división y la locura, culmina en la aceptación de la unidad inherente a todo. La fragmentación es una ilusión, la separación una construcción mental.

En este sentido, “Eclipse” no es un cierre definitivo, sino un nuevo comienzo. Invita al oyente a reconocer que el lado oscuro no está afuera, sino dentro de cada uno; que la aceptación de esa oscuridad es la llave para vivir auténticamente.

Este mensaje resuena con tradiciones filosóficas y espirituales que ven en la integración de la sombra un paso necesario para la realización del ser. Jung, por ejemplo, habló de la “sombra” como la parte reprimida del inconsciente que debe ser reconocida para alcanzar la totalidad.

Así, el álbum termina no con una conclusión simple, sino con una invitación abierta: la experiencia humana es compleja, contradictoria y misteriosa. El “lado oscuro” es en realidad la materia misma de la vida, y el viaje interior es un proceso continuo de descubrimiento y reconciliación.

Epílogo: El oyente como viajero

The Dark Side of the Moon se presenta no solo como un álbum musical, sino como un espejo que refleja el alma contemporánea en toda su complejidad. A través de su recorrido sonoro, la obra nos confronta con las ansiedades, miedos y contradicciones que marcan la existencia humana en el mundo moderno, haciéndonos reconocer nuestras propias sombras y luces.

El viaje que propone Pink Floyd no termina con la última nota. Más bien, es un proceso abierto y continuo, un llamado a la introspección que trasciende el tiempo de la escucha para instalarse en la vida cotidiana. Cada acorde, cada silencio, cada pulsación se convierte en un instante para preguntarnos quiénes somos y cómo enfrentamos nuestra propia condición.

Esta obra invita a ser escuchada con el cuerpo y con la conciencia, como un ritual de autoconocimiento donde el sonido y la emoción se entrelazan para revelar capas ocultas del ser. El oyente se convierte en un viajero que, al recorrer este mapa musical, también navega en su propio mundo interno, enfrentando el tiempo, la muerte, la locura, la división y la posibilidad de encontrar unidad.

Así, The Dark Side of the Moon trasciende su forma sonora para convertirse en un puente entre la música y la experiencia vital, recordándonos que la verdadera travesía es la que hacemos hacia nosotros mismos.

Bibliografía

Blake, M. (2011). Comfortably Numb: The Inside Story of Pink Floyd. Da Capo Press.

Jung, C. G. (2014). Man and His Symbols. Dell Publishing.

Marcuse, H. (1964). One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Beacon Press.

Heidegger, M. (1996). Being and Time (J. Macquarrie & E. Robinson, Trans.). Harper & Row.

Sartre, J.-P. (2007). Being and Nothingness. Routledge.

Waters, R., & Gilmour, D. (1973). The Dark Side of the Moon [Álbum]. Harvest Records.