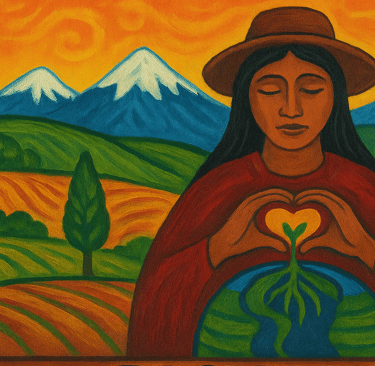

Pachamama: corazón viviente de la cosmovisión andina

“Pachamama no es tierra solamente: es madre que da, que siente y que escucha. Hay que caminar suave sobre ella, como si fuese el corazón de alguien.” (Saywa, poeta quechua contemporáneo)

La cosmovisión andina es una forma ancestral de habitar el mundo en diálogo con la naturaleza. En su centro está la Pachamama, Madre Tierra y Madre Tiempo, entendida no como un recurso, sino como un ser vivo, sagrado y generoso. Para los pueblos de los Andes, todo está interconectado: humanos, montañas, agua, viento y estrellas conviven bajo el principio del ayni, una ley de reciprocidad que guía la vida.

A pesar de siglos de colonización y despojo, esta visión persiste en rituales, lenguas, comunidades y luchas por el territorio. Nombrar hoy a la Pachamama es también un acto de memoria, resistencia y esperanza.

Pachamama:

corazón viviente de la cosmovisión andina

Sabak' Che

Abstract

Este ensayo explora la cosmovisión andina a través de la figura central de la Pachamama, entendida no solo como Madre Tierra, sino como un ser viviente que encarna la interconexión entre naturaleza, tiempo y espiritualidad. Se analiza el principio del ayni como ética de reciprocidad, la sacralidad de elementos naturales como cerros, agua y fuego, y la resistencia cultural frente al colonialismo. Asimismo, se reflexiona sobre la vigencia actual de la Pachamama en movimientos indígenas y ecologistas, destacando su papel como símbolo de memoria, activismo y transformación. El texto propone una revaloración de esta cosmovisión ancestral como una guía para habitar el mundo desde el respeto, la armonía y el cuidado.

“Pachamama no es tierra solamente: es madre que da, que siente y que escucha. Hay que caminar suave sobre ella, como si fuese el corazón de alguien.”

— Saywa, poeta quechua contemporáneo

El tejido de la vida: fundamentos de la cosmovisión andina

Hablar de la cosmovisión andina es acercarse a un universo simbólico donde todo está interrelacionado: no existe separación tajante entre lo humano, lo natural y lo sagrado. En lugar de una mirada vertical u occidental, donde el ser humano domina o utiliza la naturaleza, en los Andes se concibe una red de vínculos entre sujetos vivos, donde la montaña (apus), el agua, los animales y el viento participan de una misma comunidad cósmica. La vida no es entendida como propiedad individual, sino como un tejido —una palabra profundamente andina— que une generaciones, territorios y energías.

Uno de los principios fundamentales de esta visión es el ayni, que puede traducirse como “reciprocidad”. Nada se toma sin dar algo a cambio. Esta ética relacional no se limita a los vínculos humanos, sino que abarca también la relación con la tierra, el clima, los espíritus y los ancestros. El equilibrio, la armonía y el respeto por los ciclos naturales son pilares de esta forma de existencia. El ayni no busca la ganancia sino la continuidad, no la acumulación sino el fluir del dar y el recibir.

Otro principio clave es el sumaq kawsay o “buen vivir”, que se basa en la convivencia armónica entre todos los elementos de la vida. El “buen vivir” no significa confort material ilimitado, sino equilibrio espiritual, alimentación justa, salud colectiva, conexión con la tierra y con el otro. El bienestar no es un logro individual, sino una condición colectiva.

En este entramado simbólico, el tiempo también tiene un carácter cíclico. El pasado y el futuro no son líneas rectas que se dejan atrás o hacia donde se corre: el tiempo en los Andes es como un círculo que se recorre mirando hacia atrás, hacia los ancestros, hacia la memoria, porque en ella se encuentra el saber que permite seguir caminando. El presente no se desconecta del origen, sino que se entreteje con él.

Esta visión del mundo no se sostiene solo desde la filosofía o el pensamiento abstracto, sino desde la práctica diaria: los rituales de siembra y cosecha, los cantos, las ofrendas, las reuniones comunitarias, los relatos orales, los mitos de origen. Cada gesto cotidiano se vuelve parte de un equilibrio mayor. Así, la cosmovisión andina no es solo una forma de pensar: es una forma de sentir y actuar en el mundo, profundamente enraizada en la memoria, en la tierra y en la comunidad.

Pachamama: más que tierra, un ser viviente

La Pachamama no es simplemente “la tierra” como objeto o recurso, sino una entidad viva, una madre cósmica que da sustento, cobijo y energía. En la cosmovisión andina, Pacha no significa solo “tierra”, sino también “tiempo” y “espacio”; y Mama es “madre”. Por tanto, Pachamama es madre del tiempo, del espacio y de todo lo que existe en el mundo. Es la matriz que lo contiene todo, y a la vez es inmanente en todo: está en la piedra, en la semilla, en la lluvia, en el silencio del cerro.

Esta visión no es meramente simbólica o poética: es profundamente práctica y espiritual. Habitar los Andes implica vivir en relación con ella, respetando sus ritmos, agradeciendo sus dones, cuidando sus heridas. La siembra no comienza sin una pag’a (ofrenda) a la Pachamama. Antes de beber o comer, se le da el primer sorbo, el primer bocado. Antes de cualquier construcción o movimiento importante, se le pide permiso. Se camina sobre ella con humildad, porque es un ser que siente y escucha.

La Pachamama es también un principio femenino que no se limita a lo biológico: representa la fertilidad, la abundancia, pero también la sabiduría, la paciencia y la fuerza regenerativa. En ella convergen lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual. No es una diosa que se adore desde la distancia, sino una madre presente, íntima, cercana, a la que se puede hablar, cantar, llorar, o simplemente oír en el silencio.

En el sincretismo cultural generado tras la colonización, la figura de la Pachamama ha convivido con otras imágenes religiosas, como la Virgen María, en lo que algunos estudiosos llaman “resistencias simbólicas”. Bajo los altares católicos, en muchos pueblos andinos aún se entierran ofrendas a la tierra. Aun cuando se transformaron las palabras y los rituales, la Pachamama no desapareció: resistió en los gestos, en los cuentos, en las memorias transmitidas de generación en generación.

Hoy, en pleno siglo XXI, su figura ha cobrado nuevos significados. Para algunos movimientos indígenas y ecologistas, la Pachamama es símbolo de lucha contra el extractivismo, el colonialismo ambiental y la destrucción de los ecosistemas. En este contexto, se la invoca no solo como madre espiritual, sino como emblema de defensa de la vida. Así, su presencia sigue activa, desbordando el mito y encarnándose en la acción política, en la conciencia ambiental, en el derecho a existir de los pueblos originarios y de la naturaleza.

Ritos de reciprocidad: ofrendas, agradecimientos y festividades

En la cosmovisión andina, la relación con la Pachamama se expresa principalmente a través de rituales que reflejan el principio del ayni, la reciprocidad sagrada entre los seres humanos y la tierra. Estos ritos no son simples ceremonias; son actos de diálogo y compromiso, donde la comunidad reconoce la vida que la Pachamama sostiene y se compromete a respetarla y cuidarla.

Las ofrendas, o pagas, son el gesto central de esta reciprocidad. Incluyen elementos naturales como hojas de coca, chicha, semillas, animales o alimentos, que se depositan en la tierra con la intención de agradecer por la fertilidad y pedir bendiciones para las cosechas y la vida comunitaria. Más que un intercambio económico, estas acciones simbolizan un pacto espiritual: el dar para recibir, el honrar para preservar.

Las festividades relacionadas con la Pachamama, como el Día de la Pachamama celebrado en agosto en muchas regiones andinas, son momentos de unión social y reafirmación de valores colectivos. En estas celebraciones se mezclan cantos, danzas, música tradicional y la realización de rituales comunitarios que fortalecen el sentido de pertenencia y la conexión con el mundo natural. Estas fiestas, además de su función espiritual, son espacios de resistencia cultural donde se preservan saberes ancestrales.

El ayni no solo se limita a la relación con la Pachamama, sino que regula también las relaciones sociales, económicas y políticas dentro de las comunidades andinas. Así, la reciprocidad se convierte en una ética vital que sostiene tanto la armonía humana como la ambiental, reafirmando que el bienestar colectivo está inseparablemente ligado al cuidado de la tierra.

Estos ritos y prácticas constituyen una memoria viva que conecta el presente con el pasado y abre camino al futuro. En ellos se refleja la continuidad de un modo de ser en el mundo que prioriza la interdependencia y la gratitud, valores que hoy adquieren nueva importancia frente a los desafíos ecológicos y sociales contemporáneos.

Cerros, agua y fuego: los otros rostros de la sacralidad

En la cosmovisión andina, la Pachamama es la Madre Tierra, pero su presencia se despliega en múltiples manifestaciones sagradas que configuran el paisaje espiritual de los Andes. Los cerros, los ríos, el agua y el fuego no son simples elementos naturales, sino entidades vivas que sostienen la vida y se interrelacionan con la humanidad a través de la espiritualidad y la memoria colectiva.

Los cerros o apus son considerados guardianes y protectores de las comunidades. Son montañas sagradas que resguardan energías, historias y espíritus ancestrales. Cada pueblo andino reconoce sus apus como seres vivos que intervienen en el destino de la comunidad, influyendo en el clima, las cosechas y la salud. Ritos específicos se realizan para honrarlos, buscando su favor y protección.

El agua, por su parte, es símbolo de purificación, renovación y vida. Ríos, lagunas y manantiales son espacios rituales donde se realizan ofrendas y ceremonias para pedir el flujo constante de vida y equilibrio. El respeto por el agua implica no solo su uso responsable sino una relación de cuidado y agradecimiento.

El fuego es otro elemento sagrado que representa la energía vital, la transformación y la comunicación con el mundo espiritual. En las ceremonias, el fuego actúa como mediador entre los humanos y los dioses, portando las ofrendas y plegarias hacia lo invisible. Es símbolo de calor, luz y fuerza, pero también de renacimiento y purificación.

Estas fuerzas de la naturaleza —cerros, agua y fuego— no existen aisladas, sino que forman parte de un ecosistema espiritual interconectado. La Pachamama se expresa a través de ellas y con ellas dialoga la humanidad, en una relación de respeto y equilibrio.

Esta visión holística desafía la fragmentación moderna entre naturaleza y cultura, cuerpo y espíritu, y propone un entendimiento en el que todos los elementos son sagrados y esenciales. Así, el paisaje andino se convierte en un libro abierto de símbolos, historias y enseñanzas, donde la tierra no es sólo materia, sino presencia viva y memoria ancestral.

La voz silenciada: colonialismo y resistencia espiritual

La cosmovisión andina y la veneración a la Pachamama han enfrentado desde la llegada de la colonización europea una intensa presión para desaparecer o transformarse bajo las lógicas del poder colonial. El proceso de conquista no solo implicó la imposición de estructuras políticas y económicas, sino también una violenta deslegitimación de las formas de conocimiento y espiritualidad indígenas.

La imposición del cristianismo y la economía extractiva intentaron borrar o subordinar la relación ancestral con la Pachamama, tachándola de paganismo o superstición. Se prohibieron rituales, se destruyeron altares y se persiguió a quienes mantenían vivas estas tradiciones. Este silencio forzado fue parte de un proyecto colonial que buscaba no solo controlar la tierra, sino también las mentes y los cuerpos.

Sin embargo, esa voz ancestral no desapareció. La cosmovisión andina resistió en el secreto de los hogares, en la oralidad, en la continuidad de las prácticas rituales camufladas o sincréticas. A través de siglos, las comunidades mantuvieron vivo el espíritu de la Pachamama, adaptándose y reinventándose para sobrevivir frente a la marginalización y la discriminación.

En el siglo XX y XXI, este proceso de resistencia ha adquirido nuevas formas. Movimientos indígenas, activistas ambientales y pensadores decoloniales han recuperado y reivindicado la centralidad de la Pachamama y la cosmovisión andina como pilares de identidad, dignidad y defensa de los territorios. Esta recuperación no es una vuelta nostálgica al pasado, sino un acto político y espiritual que desafía las consecuencias del colonialismo y el extractivismo.

La resistencia espiritual se manifiesta también en la reivindicación de la palabra, de la lengua originaria y de la práctica ritual, que se han convertido en herramientas para construir futuros sostenibles y justos. Nombrar a la Pachamama hoy es entonces un gesto que afirma la vida frente a la violencia, la memoria frente al olvido, y la esperanza frente a la destrucción.

Pachamama hoy: entre la memoria, el activismo y la transformación

En la actualidad, la figura de la Pachamama trasciende las comunidades andinas para convertirse en un símbolo global de resistencia ambiental y espiritualidad profunda. Movimientos indígenas, organizaciones sociales y activistas ecologistas han adoptado la Pachamama como emblema de lucha contra la explotación desmedida de la naturaleza y por la defensa de los derechos de los pueblos originarios.

Esta revitalización no solo se expresa en manifestaciones políticas, sino también en la reivindicación cultural y espiritual. Festividades, rituales y saberes ancestrales son recuperados y difundidos como formas de preservar la identidad y fortalecer la relación armónica con la tierra. La Pachamama se convierte así en un puente entre pasado y futuro, un faro que guía nuevas formas de habitar el mundo.

Además, la conciencia sobre la crisis ambiental global ha impulsado una revaloración de las cosmovisiones indígenas, cuya ética de reciprocidad y respeto por la naturaleza contrasta con los modelos extractivistas y consumistas dominantes. La Pachamama invita a repensar las relaciones entre humanos y naturaleza, proponiendo un paradigma basado en la sostenibilidad, la solidaridad y la espiritualidad.

Sin embargo, este proceso también enfrenta desafíos: la mercantilización de los símbolos indígenas, la apropiación cultural y la continuidad de políticas extractivas ponen en tensión la autenticidad y la eficacia de estas luchas. Aun así, la fuerza simbólica y ética de la Pachamama sigue inspirando a diversos actores sociales a construir alternativas más justas y respetuosas.

Así, la Pachamama no es solo un legado ancestral, sino un actor vivo en la configuración de nuevas prácticas, saberes y políticas que buscan restaurar el equilibrio roto y abrir caminos hacia una convivencia más armoniosa con el planeta.

habitar el mundo desde el corazón de la tierra

La cosmovisión andina, encarnada en la figura de la Pachamama, nos invita a replantear nuestra relación con la naturaleza y con nosotros mismos desde un lugar de respeto, reciprocidad y profundo sentido espiritual. Más que una simple tradición, es un modo de vida que reconoce la interconexión de todos los seres y la sacralidad del entorno que nos sostiene.

Este paradigma ancestral ofrece una crítica implícita a las formas modernas de entender el mundo, dominadas por el extractivismo, la fragmentación y la alienación. Nos recuerda que el equilibrio, la armonía y la vida colectiva son fundamentales para la continuidad y la salud de la humanidad y del planeta.

Hoy, en un contexto de crisis ambiental y cultural, la Pachamama emerge no solo como un símbolo de resistencia, sino como una guía para construir futuros sostenibles, solidarios y espirituales. Habitar el mundo desde el corazón de la tierra implica escuchar su voz, responder con gratitud y actuar con responsabilidad.

Al abrazar esta cosmovisión, abrimos la posibilidad de recuperar una ética de cuidado que trasciende fronteras y culturas, y que nos conecta con la memoria viva de la tierra y con la esperanza de un mañana en armonía.

Bibliografía

Estermann, Josef. Filosofía andina: una lectura desde el pensamiento indígena. Lima: IFEA, 2010.

Quispe, Rafael. La Pachamama en la cultura andina. La Paz: Editorial Abya-Yala, 2014.

Rivera Cusicanqui, Silvia. Sociología de la imagen: poder indígena y capitalismo. Buenos Aires: CLACSO, 2016.

Escobar, Arturo. Sentipensar con la tierra: nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Colombia: Ediciones UAR, 2015.

Gudeman, Stephen. Economía moral: reciprocidad y comunidad en América Latina. México: Siglo XXI, 2001.

De la Cadena, Marisol. Indígenas y el Estado: debates sobre territorialidad y política en los Andes. Lima: IFEA, 2000.

Mignolo, Walter. La idea de América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI, 2005.