Escenas de libertad: las artes escénicas en la independencia de México

"La nación no se inventa en los libros, sino en los gestos, en las voces y en los rituales del pueblo." — Carlos Monsiváis, Escenas de pudor y liviandad (1988)

En 1810, mientras en los campos de batalla sonaban los cañones, en los teatros de la Ciudad de México aún se representaban comedias españolas bajo estricta censura virreinal. Sin embargo, en plazas y pueblos, los insurgentes improvisaban actos colectivos con música, danza y proclamas que funcionaban como auténticas representaciones teatrales de la libertad.

Escenas de libertad:

las artes escénicas en la independencia de México

Sabak' Che

Abstract

Este ensayo explora el papel de las artes escénicas en la época de la independencia de México, entendidas no solo como formas de entretenimiento, sino como espacios de resistencia, pedagogía y construcción de identidad nacional. Desde los teatros coloniales controlados por la censura hasta las plazas convertidas en escenarios de libertad, la dramaturgia popular y las prácticas performativas acompañaron y potenciaron el movimiento insurgente. La independencia fue también una representación colectiva: proclamas, estandartes y rituales funcionaron como escenas vivas de un pueblo en busca de autonomía. Tras la consumación de la independencia, el teatro, la música y la danza se transformaron en vehículos para fijar la memoria histórica y consolidar un imaginario nacional. Aún hoy, las celebraciones de septiembre muestran cómo la libertad sigue representándose en los cuerpos y voces de la comunidad.

"La nación no se inventa en los libros, sino en los gestos, en las voces y en los rituales del pueblo."

— Carlos Monsiváis, Escenas de pudor y liviandad (1988)

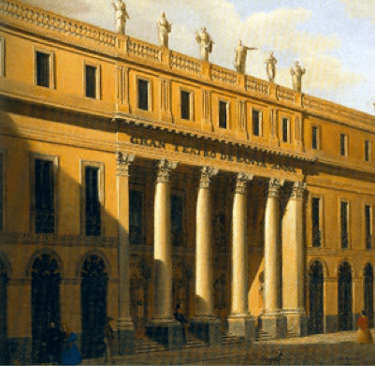

El eco de los tablados coloniales

En los albores del siglo XIX, cuando la Nueva España aún respiraba bajo el orden virreinal, los teatros y plazas públicas funcionaban como espacios de encuentro social y cultural. El Coliseo de México, que más tarde se conocería como Teatro Principal, recibía a las élites criollas y a las autoridades coloniales. Ahí se representaban comedias españolas, dramas de la tradición áurea y autos sacramentales, siguiendo la pauta de la metrópoli. No obstante, más allá del brillo de los candiles y la pompa de los palcos, el teatro tenía también una función de control: afirmar el poder imperial mediante el arte escénico.

Pero al mismo tiempo, en los pueblos y plazas, surgía otro tipo de representación: la del teatro popular, con farsas, bailes y danzas que, aunque simples en apariencia, conservaban un poder de convocatoria y de resistencia simbólica. Como señala Octavio Paz, “toda fiesta popular es una rebelión contra el orden, una suspensión del tiempo oficial” (El laberinto de la soledad, 1950). En ese sentido, las artes escénicas no eran meramente entretenimiento, sino un espejo donde se jugaba la tensión entre autoridad y pueblo.

El público de aquellos años asistía no solo a ver obras, sino a reconocerse en ellas. En un país aún sin nombre propio, el teatro servía como espacio de socialización: allí los criollos, mestizos y hasta algunos sectores populares compartían un mismo espectáculo, aunque lo leyeran de manera distinta. Las élites buscaban recrear la cultura peninsular; el pueblo, en cambio, hallaba en los gestos, la música y la risa una forma de apropiación.

Así, los tablados coloniales dejaron de ser únicamente escenarios de imposición cultural para convertirse en lugares de doble lectura: obedientes a la corona en su superficie, pero con grietas que dejaban filtrar el deseo de libertad.

La censura dictaba el guion oficial, pero el pueblo escribía sus propias escenas en plazas y caminos.

Teatros bajo vigilancia, plazas en resistencia

El teatro formal en los primeros años del siglo XIX estaba estrictamente vigilado por las autoridades virreinales. La censura eclesiástica y política revisaba cada libreto antes de permitir su representación, pues cualquier alusión que pudiera interpretarse como crítica al poder o exaltación de la libertad era considerada peligrosa. Las compañías debían atenerse a las reglas, y en los escenarios oficiales dominaban las comedias de enredo españolas, las tragedias clásicas y las piezas religiosas. El guion del orden colonial parecía asegurado.

Sin embargo, el pueblo encontró sus propios espacios para improvisar escenas de resistencia. En las plazas, en los caminos o durante las fiestas patronales, se representaban farsas, cantos y bailes cargados de ironía. La sátira, el doble sentido y la alegoría se convirtieron en estrategias para burlar la censura. Un personaje bufonesco podía ridiculizar, bajo máscara, a un funcionario virreinal; una danza popular podía transformarse en un gesto de afirmación comunitaria frente al poder imperial.

La música fue quizás la forma más libre de esta resistencia. El son jarocho, los fandangos y las décimas circulaban de boca en boca, mezclando ritmos africanos, indígenas y europeos. En ellas, a menudo escondidos entre versos de fiesta, aparecían guiños a la libertad, reclamos contra la injusticia o elogios velados a los insurgentes. Como escribió fray Servando Teresa de Mier: “El pueblo siempre canta lo que no se le deja decir” (Cartas de un americano, 1811).

De este modo, mientras en los teatros coloniales se reproducía la tradición peninsular bajo vigilancia, en los espacios abiertos florecía un teatro alterno, colectivo y subversivo, que usaba la metáfora y la risa como armas simbólicas. Aquellas plazas no eran solo sitios de convivencia: eran auténticos escenarios de resistencia, donde se ensayaban —sin libreto y sin permiso— las primeras escenas de libertad.

La independencia como dramaturgia colectiva

Cuando estalló la insurgencia en 1810, la lucha no se limitó a los campos de batalla. También se escenificó en los rituales, en las proclamas y en los símbolos que los insurgentes supieron transformar en auténticas representaciones colectivas. El ejemplo más claro fue el estandarte de la Virgen de Guadalupe que Miguel Hidalgo tomó en Atotonilco: no era solo un emblema religioso, sino un recurso teatral cargado de poder visual, capaz de unir a los combatientes bajo un signo reconocible. La imagen mariana convertida en bandera funcionó como una escenografía móvil que dotaba de legitimidad y fervor a la causa.

Las arengas de Hidalgo, de Morelos y de otros líderes insurgentes eran, en sí mismas, performances. La palabra se volvía acto cuando resonaba en las plazas o en las iglesias tomadas por los rebeldes. La multitud no era un público pasivo, sino parte activa de esa dramaturgia: respondía con gritos, con vivas y con el movimiento de sus propios cuerpos. En esos momentos, la independencia se vivía como una representación compartida, donde todos eran protagonistas.

Incluso los rituales cotidianos adquirieron un cariz teatral. Las procesiones religiosas se resignificaban en manifestaciones insurgentes; las campanas de los templos se transformaban en tambores de guerra. Cada gesto, cada símbolo, tenía un lugar en esa gran obra sin libreto fijo, donde la nación en ciernes se representaba a sí misma.

En este sentido, la independencia puede entenderse como una dramaturgia colectiva: un entramado de símbolos, palabras y cuerpos en movimiento que construyó un relato común. No había escenarios delimitados, porque cualquier calle, campo o santuario podía convertirse en teatro. Lo esencial era el acto de compartir un mismo guion implícito: el deseo de libertad.

El escenario se convirtió en la página viva donde México comenzó a escribir su propia historia.

De lo colonial a lo nacional: forjando un teatro patrio

La consumación de la independencia en 1821 trajo consigo un nuevo desafío: construir símbolos, relatos y rituales que consolidaran a la nación recién nacida. En ese proceso, el teatro y las artes escénicas ocuparon un lugar privilegiado, pues ofrecían un medio poderoso para dar forma visible y sonora a la idea de México. Lo que antes había sido un espacio controlado por la corona española, pasó a ser un laboratorio donde se ensayaba la identidad nacional.

Los teatros de la capital y de otras ciudades comenzaron a programar obras que exaltaban a los héroes insurgentes. Personajes como Hidalgo, Morelos o Guerrero se convirtieron en protagonistas de dramas que buscaban emocionar al público y transmitir una memoria común. En esas puestas en escena, los espectadores no solo asistían a un espectáculo: se reconocían en un relato compartido que les recordaba que ahora eran parte de un país libre. La representación teatral era, en cierto modo, una prolongación del grito de Dolores, repetido una y otra vez bajo nuevas formas.

No se trataba únicamente de héroes. También se recuperaban episodios históricos y se creaban alegorías donde la nación aparecía personificada como mujer, madre o diosa protectora. El escenario se poblaba de símbolos que hacían visible la transición del orden colonial a la afirmación republicana. Como lo apuntó Justo Sierra más tarde, “el teatro fue una de las primeras aulas de la patria” (Evolución política del pueblo mexicano, 1902). En efecto, en una sociedad aún con altos índices de analfabetismo, la escena era un recurso pedagógico de primer orden.

La música y la danza también tuvieron un papel decisivo en esta construcción simbólica. En fiestas cívicas y conmemoraciones se incorporaban sones y bailes populares como parte de los programas oficiales, creando un lenguaje común entre el gobierno y el pueblo. Aquello que antes había sido considerado marginal o vulgar se legitimaba como parte del espíritu nacional. En este sentido, las plazas y los teatros ya no estaban tan separados: ambos se convirtieron en escenarios de la patria.

El tránsito de lo colonial a lo nacional no estuvo exento de tensiones. Por un lado, persistían las formas y estilos heredados de España, con compañías que seguían montando zarzuelas o comedias europeas. Por otro, emergía una necesidad de diferenciarse, de crear una dramaturgia propia que hablara de México y para los mexicanos. Este proceso no fue inmediato, pero marcó el inicio de un camino hacia la búsqueda de un teatro patrio, capaz de expresar los sueños y contradicciones de una sociedad en transformación.

En cada obra, en cada danza, en cada música interpretada con orgullo local, se ensayaba la idea de nación. México se estaba representando a sí mismo, todavía con balbuceos y mezclas, pero ya con la clara intención de no volver atrás. La independencia había abierto la posibilidad de escribir un nuevo libreto, y los escenarios fueron uno de los primeros lugares donde ese libreto comenzó a tomar forma.

La memoria escénica de la libertad

Con el paso de los años, las artes escénicas no solo acompañaron el proceso independentista, sino que ayudaron a fijar en la memoria colectiva la imagen de lo que significaba ser libre. El escenario se convirtió en un archivo vivo, un espacio donde los gestos, las palabras y los símbolos insurgentes podían repetirse y transmitirse de generación en generación. Así, la independencia dejó de ser únicamente un hecho histórico para transformarse en una representación permanente.

Las primeras décadas de vida republicana estuvieron llenas de celebraciones cívicas que se vivían como auténticos espectáculos teatrales. El grito en la plaza, los desfiles, las arengas oficiales, los fuegos artificiales y los cantos patrióticos componían un guion que se repetía año tras año, consolidando un ritual colectivo. Como bien señaló Benedict Anderson, “la nación es una comunidad imaginada, y sus fiestas y conmemoraciones son los escenarios donde se renueva ese pacto imaginario” (Comunidades imaginadas, 1983). México no fue la excepción: cada acto público era una manera de reafirmar la existencia de la nación frente a sus ciudadanos.

El teatro, la música y la danza siguieron cumpliendo un papel crucial en esta tarea de memoria. Los dramaturgos representaban las hazañas de los héroes; los músicos componían himnos y marchas; los bailarines incorporaban a sus coreografías gestos de orgullo patrio. De este modo, las artes escénicas sirvieron para educar sentimentalmente a la sociedad, moldeando un sentido de pertenencia que trascendía las diferencias sociales.

Pero la memoria escénica de la libertad no quedó congelada en el siglo XIX. Todavía hoy, cada septiembre, el país se transforma en un escenario donde se repite, con variaciones, aquel drama fundacional. El grito de Dolores, reproducido por los presidentes en turno, es más que un acto político: es un performance que reactualiza la independencia. Los bailes folklóricos, los conciertos patrióticos, las representaciones escolares son herederos directos de aquella dramaturgia colectiva que nació entre pólvora y esperanza.

La fuerza de estos rituales demuestra que la independencia no fue solo un acontecimiento del pasado, sino una obra que sigue representándose en el presente. Cada generación aporta su propia interpretación, pero el sentido profundo permanece: recordar que la libertad, como el teatro, es siempre un acto en movimiento, un escenario que debe reinventarse para no morir.

Bibliografía

Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.

Monsiváis, Carlos. Escenas de pudor y liviandad. México: Era, 1988.

Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. México: Fondo de Cultura Económica, 1950.

Sierra, Justo. Evolución política del pueblo mexicano. México: Porrúa, 1902.

Teresa de Mier, Servando. Cartas de un americano. Londres, 1811.

Vargas Lugo, Elisa. El Coliseo de México y la vida teatral en la Nueva España. México: UNAM, 1982.