Enrique Anderson Imbert (Argentina) - El suicida

Índice:

Cuento: Enrique Anderson Imbert - El Suicida

Ensayo: El suicida invulnerable: absurdo y muerte negada en Anderson Imbert

Bibliografía

El Suicida

Enrique Anderson Imbert

(Argentina)

(Cita)

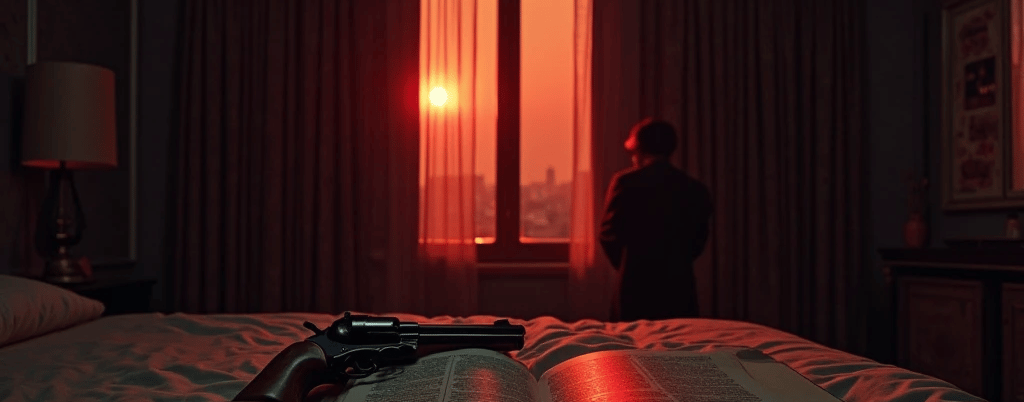

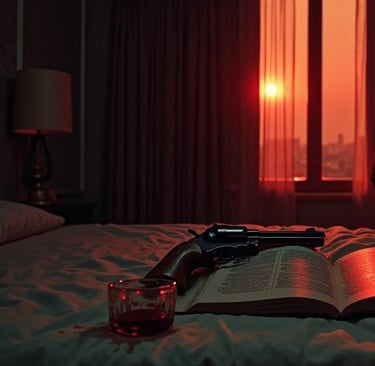

Al pie de la Biblia abierta –donde estaba señalado en rojo el versículo que lo explicaría todo– alineó las cartas: a su mujer, al juez, a los amigos. Después bebió el veneno y se acostó.

Nada. A la hora se levantó y miró el frasco. Sí, era el veneno.

¡Estaba tan seguro! Recargó la dosis y bebió otro vaso. Se acostó de nuevo. Otra hora. No moría. Entonces disparó su revólver contra la sien. ¿Qué broma era ésa? Alguien -¿pero quién, cuándo?- alguien le había cambiado el veneno por agua, las balas por cartuchos de fogueo. Disparó contra la sien las otras cuatro balas. Inútil. Cerró la Biblia, recogió las cartas y salió del cuarto en momentos en que el dueño del hotel, mucamos y curiosos acudían alarmados por el estruendo de los cinco estampidos.

Al llegar a su casa se encontró con su mujer envenenada y con sus cinco hijos en el suelo, cada uno con un balazo en la sien.

Tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre y se fue dando cuchilladas. La hoja se hundía en las carnes blandas y luego salía limpia como del agua. Las carnes recobraban su lisitud como el agua después que le pescan el pez.

Se derramó nafta en la ropa y los fósforos se apagaban chirriando.

Corrió hacia el balcón y antes de tirarse pudo ver en la calle el tendal de hombres y mujeres desangrándose por los vientres acuchillados, entre las llamas de la ciudad incendiada.

El suicida invulnerable: absurdo y muerte negada en Anderson Imbert

B. Itzamná

Abstract

Este ensayo realiza una interpretación profunda del cuento El suicida, de Enrique Anderson Imbert, a partir de una perspectiva filosófico-literaria que aborda temas centrales como el absurdo existencial, la negación de la muerte, y la crisis del lenguaje y el sentido. A través del análisis de sus símbolos, imágenes y estructura narrativa, se examina cómo el protagonista enfrenta la imposibilidad de morir, desencadenando una tragedia personal y social que refleja la fragilidad de las certezas humanas. El texto propone que la invulnerabilidad física del personaje se convierte en una metáfora potente del absurdo, exponiendo la vulnerabilidad ontológica del ser humano frente a un mundo carente de significado. Asimismo, se destaca la relación entre el fracaso comunicativo, la destrucción familiar y la catástrofe colectiva que se desarrolla en el relato, configurando una parábola moderna sobre la condición humana. El ensayo está organizado en siete secciones que abordan desde la imposibilidad de morir hasta el apocalipsis final que arrasa con la ciudad, ofreciendo una lectura que dialoga con la filosofía del absurdo y la literatura contemporánea.

La imposibilidad de morir

El relato El suicida, del escritor argentino Enrique Anderson Imbert, es una obra brevísima que condensa en pocas líneas una compleja y profunda reflexión sobre la existencia humana, el sentido de la muerte y el absurdo que se cierne cuando se rompe la relación fundamental entre vida y muerte. En el centro de la narración se encuentra un hombre que, intentando acabar con su vida, descubre que esta le es negada de forma inexplicable y trágica.

Este punto de partida inaugura una paradoja ontológica de gran intensidad: la imposibilidad de morir no es liberadora sino tortuosa. En lugar de otorgarle paz o descanso, su invulnerabilidad lo encierra en un limbo que lo separa de la condición humana común, marcada precisamente por la finitud. La muerte, que usualmente es entendida como un límite último que da forma y significado a la vida, se transforma aquí en una ausencia abrumadora que quiebra toda coherencia existencial.

La imposibilidad de morir, desde esta perspectiva, funciona como un símbolo del absurdo, concepto filosófico que Albert Camus define como la contradicción entre el deseo humano de encontrar sentido y la indiferencia silenciosa del universo. Anderson Imbert, a través de su microrrelato, ilustra cómo el sujeto, privado incluso del derecho a morir, queda condenado a una existencia sin cierre ni significado.

El cuento no ofrece explicaciones ni justificaciones; se presenta como un fragmento crudo de una realidad donde la lógica se derrumba, y en esa fragmentación revela la fragilidad de la experiencia humana. En esta sección introductoria, se establece el terreno para explorar cómo esta imposibilidad afecta al sujeto y se expande hacia el mundo, configurando un escenario de desesperanza y caos.

El símbolo roto: la Biblia y el versículo que no lo explica todo

Uno de los primeros elementos que llama la atención en El suicida es la presencia de la Biblia abierta con un versículo marcado en rojo “que lo explicaría todo”. Esta imagen no sólo es poderosa por la carga simbólica que implica la Biblia en la cultura occidental, sino porque funciona como un indicador de la tensión entre la búsqueda de sentido y la ausencia radical del mismo.

La Biblia representa un bastión tradicional del sentido, la moral, la explicación última de la realidad y de la experiencia humana. En el acto del suicidio, para quien lo emprende, este simbolismo puede ser una forma de buscar consuelo, una última interpretación o un mandato que otorgue coherencia al acto final. Sin embargo, Anderson Imbert rompe esa expectativa: el versículo no es revelado, no funciona como explicación ni consuelo, sino como un elemento vacío o irónico.

Esta ruptura pone en jaque no sólo la religión sino la eficacia de cualquier sistema simbólico para dar sentido a la tragedia y el sufrimiento. La promesa de significado que ofrece la Biblia —o cualquier texto sagrado o cultural— se revela insuficiente para contener la experiencia de un hombre que desafía el orden natural de la vida y la muerte.

El símbolo roto invita a reflexionar sobre la tensión entre el sentido buscado y la nada encontrada. En un mundo donde los sistemas simbólicos fallan, el ser humano se enfrenta a la nada, al silencio y al vacío. La Biblia abierta y sin respuesta funciona, entonces, como metáfora de la ausencia de sentido en el universo, una ausencia que el protagonista confronta directamente.

Por otro lado, el color rojo con que está marcado el versículo podría interpretarse como una señal de urgencia, de importancia máxima, o incluso como símbolo de violencia y sangre. Esa sangre ausente, que el protagonista no puede provocar sobre sí mismo a pesar de sus intentos, contrasta con el rojo del versículo que no salva ni explica. Así, la Biblia se vuelve también un espejo de la impotencia del lenguaje para intervenir en el destino.

Este símbolo roto es, por tanto, una clave para comprender la naturaleza fragmentaria y desesperanzada del cuento, y plantea una crítica profunda a la función del símbolo y el lenguaje frente al absurdo existencial.

El fracaso del lenguaje y las cartas como testimonio inútil

La acción de escribir cartas a su mujer, al juez y a sus amigos aparece como un acto de última comunicación, un intento desesperado por dejar un testimonio o una explicación antes de consumar el suicidio. En la experiencia humana, la palabra escrita es a menudo la forma más duradera de preservar sentido y memoria. Pero en el cuento, estas cartas se alinean como simples objetos, sin que su contenido pueda cambiar el destino trágico o clarificar el acto.

Este detalle es crucial: el lenguaje se revela insuficiente y vacío frente a la realidad desbordada del protagonista. La incapacidad de las cartas para comunicar plenamente lo que siente, lo que piensa o lo que sufre refleja un fracaso profundo del lenguaje como mediador entre la experiencia subjetiva y el mundo.

El fracaso del lenguaje es una cuestión que recorre la literatura moderna y contemporánea, y aquí se presenta como una manifestación del aislamiento radical del sujeto, que a pesar de sus intentos, no logra establecer un puente comunicativo con los otros. Las cartas, que normalmente son vehículos de sentido, se vuelven testimonios inútiles, objetos sin poder.

Este vacío refleja la desesperanza y la soledad que acompañan al protagonista, quien se encuentra atrapado no sólo en un cuerpo invulnerable, sino también en un mundo donde su palabra no alcanza ni consuela. La comunicación, entonces, no salva, no transforma, no evita el desastre.

El hecho de que el lenguaje falle en el momento último de la vida es también una crítica a la eficacia de las instituciones (como el juez) y de los lazos afectivos (como la mujer y los amigos) para ofrecer soporte real frente a la tragedia.

El cuerpo invencible: la negación de la muerte

En la parte central del cuento se expone la paradoja más inquietante: a pesar de beber veneno y dispararse varias veces, el protagonista no muere. Su cuerpo, que debería ser el límite tangible entre la vida y la muerte, se vuelve inexplicablemente invulnerable. Esta invencibilidad corporal trastoca las expectativas más básicas sobre la fragilidad humana.

Este fenómeno puede leerse como una metáfora de la resistencia del ser a desaparecer, o como una manifestación literal del absurdo: la contradicción entre el deseo de morir y la imposibilidad física de hacerlo. Este cuerpo que no cede es, al mismo tiempo, una bendición y una maldición, pues priva al sujeto del final esperado y, con ello, de la liberación.

La negación de la muerte no sólo afecta la experiencia individual sino también la estructura ontológica del relato. El cuerpo, como objeto material, desmiente la lógica del final, abriendo una grieta entre lo esperado y lo real. El protagonista se convierte así en una figura trágica moderna, un Sísifo condenado a vivir en un ciclo perpetuo sin resolución.

Esta invulnerabilidad pone en evidencia también la limitación del control humano sobre su destino. El hombre que intenta tomar el poder último sobre su vida descubre que no tiene la última palabra, que la muerte le es negada, convirtiéndolo en un extraño dentro del mundo de los vivos y los muertos.

Desde la perspectiva existencialista, esta condición equivale a una tortura: la negación del fin último implica la suspensión perpetua de la libertad y la imposibilidad de cerrar el ciclo vital, lo que condena al sujeto a un absurdo sin fin.

La pérdida familiar: la violencia como catástrofe íntima

El momento en que el protagonista regresa a su casa y encuentra a su mujer envenenada y a sus cinco hijos muertos por balazos en la sien introduce un quiebre dramático. La tragedia individual se multiplica y se vuelve colectiva, penetrando el espacio íntimo y familiar.

Esta violencia, inexplicable y devastadora, contrasta brutalmente con la invulnerabilidad del protagonista. Mientras él es incapaz de morir, su familia ha sido alcanzada por la fatalidad con toda su crudeza. Este contrapunto acentúa la perversidad de la situación y eleva el horror a un nivel simbólico mayor.

La pérdida de la familia es una pérdida de sentido absoluta, pues el núcleo afectivo, la extensión natural del sujeto, es destruido. Este acto violento puede entenderse también como la manifestación externa de la crisis interior del protagonista, una tragedia que se despliega hacia afuera y afecta el tejido social y emocional.

En términos simbólicos, la casa —tradicionalmente refugio seguro y espacio de identidad— se convierte en un escenario de muerte y desolación. La violencia familiar es la manifestación máxima del fracaso de la vida, y al mismo tiempo, la evidencia de la desintegración del mundo que el hombre había habitado.

Este episodio multiplica la carga de absurdo y dolor, pues la muerte de los seres queridos se suma a la imposibilidad del propio sujeto de encontrar la muerte como cierre.

El horror final: la ciudad ardiendo

La escena final del cuento es una imagen apocalíptica y estremecedora: desde su balcón, el protagonista observa a hombres y mujeres desangrándose y acuchillándose, mientras la ciudad entera arde en llamas. Este horror colectivo es una extensión externa del caos y la descomposición que atraviesan la experiencia individual.

La ciudad incendiada no es sólo un fondo dramático sino un símbolo de la destrucción absoluta de la sociedad y del orden. Las personas que se mutilan, que sangran y arden representan la caída en la locura y la violencia irracional, la desintegración de los vínculos sociales y la aniquilación del sentido comunitario.

Este clímax visualiza el desastre ontológico del mundo moderno, donde el absurdo y la violencia se vuelven indistinguibles y donde el fuego no purifica sino que consume sin esperanza.

El protagonista, desde el balcón, se convierte en testigo impotente de esta devastación, un espectador separado que no puede intervenir ni morir para poner fin a su propio tormento ni al del entorno.

Esta imagen final condensa la idea de un apocalipsis interno y externo, una catástrofe total que no puede ser contenida ni explicada, sólo contemplada en su horror.

El hombre que no podía morir

En conclusión, El suicida de Enrique Anderson Imbert nos presenta una figura emblemática: el hombre que no puede morir, símbolo del absurdo contemporáneo y de la fractura entre vida, muerte y sentido. Su invulnerabilidad física y su imposibilidad ontológica de finalizar su existencia lo condenan a una vida sin cierre, a una perpetua desolación.

La obra explora con economía de recursos literarios la ruptura del orden simbólico, el fracaso del lenguaje, la destrucción familiar y social, y la expansión del caos y la violencia. Todo ello configura una alegoría estremecedora sobre la condición humana en el mundo moderno, donde la búsqueda de sentido se enfrenta con la nada, y donde la muerte, lejos de ser liberadora, es negada y sustituida por un vacío infinito.

Este microrrelato, breve pero denso, nos invita a reflexionar sobre los límites de la existencia, la fragilidad de las estructuras que sostienen nuestra realidad y el horror que implica la imposibilidad de un cierre final.

Anderson Imbert, con su maestría en la condensación y la sugerencia, nos entrega un texto que resuena con las preocupaciones filosóficas del absurdo, la existencia y la muerte, y que sigue vigente como una parábola inquietante sobre la condición humana.

Bibliografía

Anderson Imbert, Enrique. El suicida. En: Cuentos breves y extraordinarios. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas, 1955.

Camus, Albert. El mito de Sísifo. Buenos Aires: Editorial Losada, 1942.

Bataille, Georges. La literatura y el mal. Barcelona: Ediciones Siruela, 1990.

Ricoeur, Paul. Interpretación y ideología. México D.F.: Siglo XXI Editores, 1986.

Todorov, Tzvetan. Introducción a la literatura fantástica. Barcelona: Ediciones Minerva, 1970.

Pitol, Sergio. El arte de la fuga. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1996.