El grito de Munch

“Sentí un grito atravesar la naturaleza; me pareció oír el grito infinito que recorre el mundo.” — Edvard Munch, Diario, 1892

Artículos

Sabak' Ché | Noviembre 2025

El grito de Munch:

la forma visible del silencio interior

Sabak' Ché

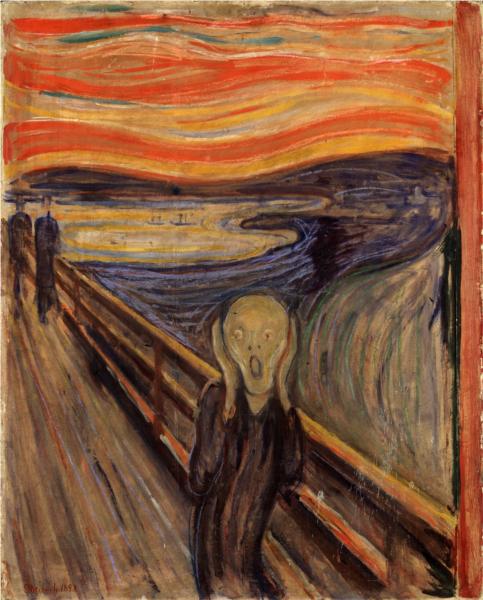

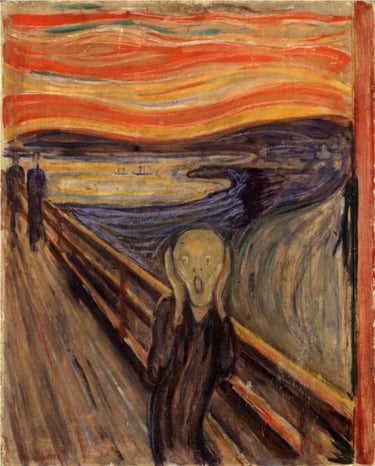

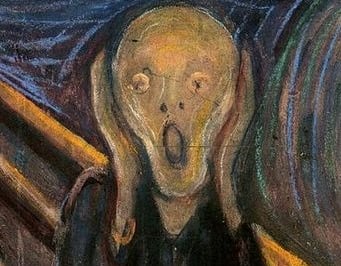

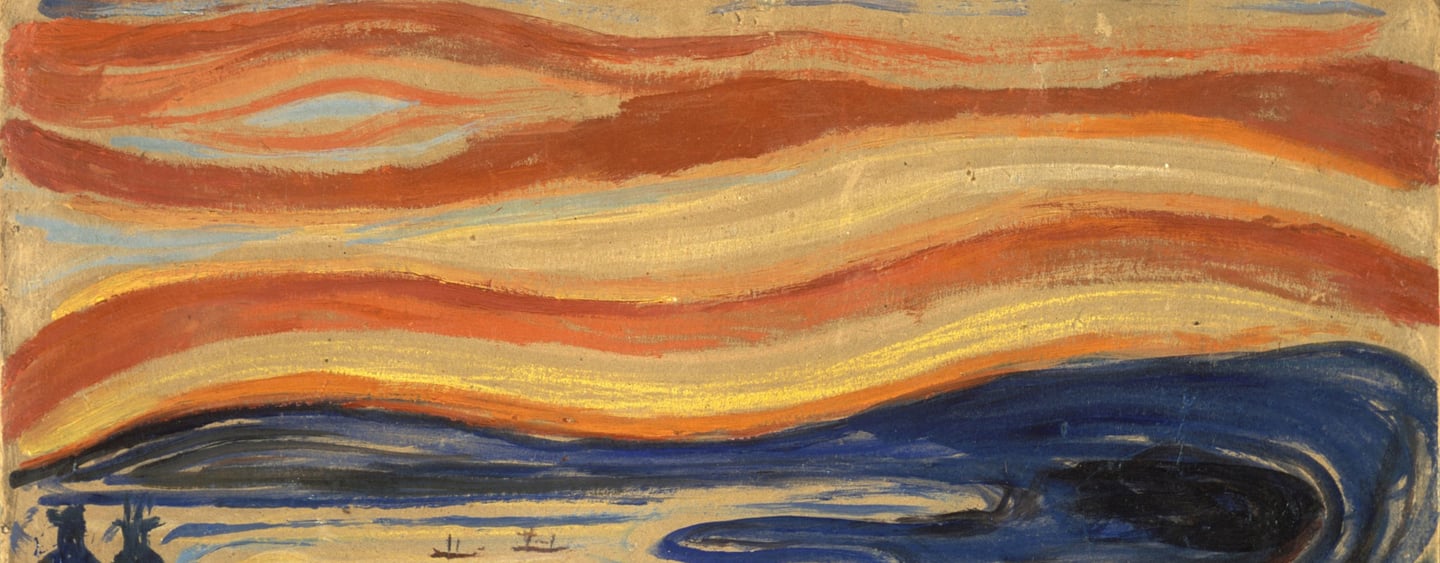

Edvard Munch pintó El grito en 1893, inspirado por una experiencia personal mientras caminaba al atardecer cerca del fiordo de Oslo. En su diario relata cómo el cielo se tornó “rojo sangre” y una angustia infinita lo envolvió. La figura central —sin género, sin rasgos definidos— no representa a una persona real, sino al alma moderna ante el vértigo del mundo. A lo largo de su vida, Munch realizó varias versiones del cuadro, en óleo, pastel y litografía, cada una con variaciones sutiles, como si la desesperación no pudiera agotarse en una sola imagen.

Abstract

El presente ensayo analiza El grito (1893) de Edvard Munch como una de las representaciones más profundas del trauma moderno y la conciencia del ser en crisis. A partir de una lectura interdisciplinaria que combina las teorías estéticas de Adorno y Benjamin, la dimensión filosófica de Kierkegaard, Nietzsche y Heidegger, y la psicología del inconsciente de Freud y Jung, se examina cómo la obra transforma la angustia individual en experiencia universal. El grito, más que un acto de desesperación, se revela como una forma de conocimiento: una metáfora del ser humano frente al abismo existencial y el vacío de sentido en la modernidad. Finalmente, se reflexiona sobre la vigencia del cuadro en la cultura contemporánea, donde el silencio posterior al grito adquiere un nuevo valor: el de una resistencia interior ante el ruido del mundo.

“Sentí un grito atravesar la naturaleza; me pareció oír el grito infinito que recorre el mundo.”

— Edvard Munch, Diario, 1892

El nacimiento del grito: modernidad, ansiedad y visión interior

El fin del siglo XIX fue también el fin de una cierta fe en la claridad del mundo. Las certezas del progreso, la razón y la moral comenzaron a resquebrajarse, y bajo sus ruinas emergió una sensibilidad nueva: la del yo enfrentado a su propio vacío. Europa, que durante siglos se había mirado en el espejo de la ciencia y la religión, comenzó a sospechar que ambos reflejos estaban rotos. La ciudad industrial, la soledad urbana, la pérdida del sentido religioso y la aparición de la psicología como ciencia del alma marcaron el nacimiento de un sujeto que ya no se reconocía a sí mismo.

En ese clima de desasosiego, el arte se volvió introspectivo. Los impresionistas habían explorado la luz exterior; los simbolistas y expresionistas, en cambio, buscaron la luz interior, aquella que ilumina las zonas más oscuras de la conciencia. Munch se situó en el punto exacto donde la emoción se vuelve forma: su pintura ya no describe el mundo, sino el temblor que el mundo produce. El grito, en este sentido, es el emblema de una era en que el individuo descubre que su experiencia interior es el único territorio que le queda.

El artista noruego pertenecía a una generación marcada por la fragilidad. La enfermedad, la muerte de su madre y de su hermana, y una profunda sensación de aislamiento acompañaron su vida desde la infancia. Sin embargo, Munch no buscó consuelo en la religión ni en el sentimentalismo: buscó una imagen capaz de contener la angustia sin disiparla. De ahí que El grito no sea una representación de la desesperación, sino su encarnación pictórica.

El paisaje que rodea a la figura —el cielo rojo, las líneas que vibran, el puente que parece oscilar— no es un decorado, sino una extensión de la emoción. Munch rompe con la perspectiva racional del Renacimiento y crea una perspectiva afectiva: el mundo se curva porque la conciencia se curva. Lo exterior y lo interior se funden en una misma vibración, como si el aire mismo gritara.

En el contexto intelectual de su tiempo, esa fusión entre alma y entorno resonaba con las ideas de Kierkegaard, el filósofo danés que un siglo antes había descrito la angustia como el vértigo de la libertad. Para Kierkegaard, el individuo, al darse cuenta de que puede elegir, siente miedo de su propio poder; la libertad se vuelve abismo. En El grito, esa idea toma forma visual: el personaje no está gritando ante algo, sino ante el hecho de existir. La angustia no tiene causa exterior, porque su causa es la conciencia misma.

Munch supo ver que el ser humano moderno ya no se encontraba amenazado por los dioses ni por la naturaleza, sino por su propia interioridad. El grito, entonces, es el sonido de una conciencia que se descubre sola en un universo sin sentido. Y al pintar ese sonido imposible —ese grito que no se oye pero se siente—, el artista transformó la desesperación en lenguaje.

El cuadro, con su violencia silenciosa, inauguró una nueva sensibilidad estética: la del alma expuesta como paisaje. Munch abre así el camino del expresionismo, pero también el de una filosofía del arte que ya no busca la belleza, sino la verdad del sentimiento. Su obra no intenta calmar la angustia, sino reconocerla, darle forma, permitirle existir sin máscara.

En ese gesto reside su modernidad: El grito no representa un dolor individual, sino una verdad colectiva. Es el eco visual de una época en que el ser humano comienza a sospechar que Dios ha muerto —como diría Nietzsche— y que el vacío debe ser habitado. Munch no pinta el fin del mundo, sino el momento en que el mundo pierde su centro.

En esa pérdida nace la posibilidad del arte moderno: una forma de conocimiento que no explica, sino que siente; que no ofrece certezas, sino presencia.

“El rostro no grita: es el grito. Y el mundo entero parece escuchar.”

La figura y el vacío: análisis pictórico y simbólico de la obra

En El grito, la forma se convierte en emoción pura. No hay distancia entre lo que se ve y lo que se siente: todo el cuadro vibra con una intensidad que desborda la lógica de la representación. La figura central, andrógina, casi transparente, se funde con el paisaje que la rodea, y en esa fusión desaparece la frontera entre sujeto y mundo. Lo que Munch pinta no es una persona que contempla el abismo, sino el abismo que ha entrado en la persona.

El primer impacto proviene del color. El cielo es una llamarada roja y naranja, una masa que parece arder sobre un fiordo azul oscuro. Las líneas del cielo se ondulan como una ola que nunca termina de romper. Ese movimiento no es decorativo: traduce la vibración interior de la angustia. En su diario, Munch describió la escena como “un grito atravesando la naturaleza”; por eso el aire parece un cuerpo vivo que se contrae. El color se convierte en sonido, la pintura en resonancia.

El segundo elemento esencial es la línea. En lugar de construir un espacio estable, Munch lo distorsiona, lo curva, lo somete a una especie de temblor continuo. Las líneas del paisaje fluyen hacia la figura, la absorben y la devuelven al entorno, como si el mundo respirara con ella. Esa disolución formal tiene un efecto profundo: elimina la distancia entre el sujeto y lo que lo amenaza. No hay escapatoria, porque el miedo está en todas partes.

La figura, en el centro del cuadro, ocupa un lugar ambiguo. Su rostro no tiene rasgos definidos; su boca es una cavidad abierta, una zona de vacío. Más que gritar, parece estar siendo gritada. La expresión no proviene de su interior, sino que el entorno la atraviesa. Este gesto, que recuerda a la máscara mortuoria o al eco de un fantasma, es lo que otorga a El grito su carácter universal: ya no se trata de un retrato, sino de una condensación del sufrimiento humano.

Dos figuras al fondo, que caminan ajenas por el puente, refuerzan la sensación de aislamiento. Representan la indiferencia del mundo frente a la angustia individual. La distancia entre ellos y la figura central no es solo espacial, sino ontológica: viven en planos distintos de realidad. El sujeto del grito ha atravesado una frontera invisible; ya no pertenece al mundo de los otros.

La composición del cuadro, simple pero precisa, está dominada por diagonales que convergen hacia el personaje. La barandilla del puente crea una línea de fuga que divide el espacio, como si la racionalidad del mundo (lo recto, lo sólido) intentara resistir al caos del cielo. Pero esa resistencia se quiebra: las curvas del entorno invaden las rectas humanas. En esa tensión formal se encierra el drama de la modernidad: el orden de la razón sucumbe ante la fuerza de lo irracional.

El simbolismo cromático refuerza esta lectura. Los tonos cálidos, intensos y violentos del cielo contrastan con los fríos del agua y la ropa del personaje. Esa contraposición puede entenderse como un diálogo entre el cuerpo y el mundo, entre la carne y el fuego. El rojo, color del peligro y la vida, domina el cuadro, como si la naturaleza entera se incendiara bajo una emoción insoportable. En cambio, los tonos grises del personaje evocan la muerte, la despersonalización, el desvanecimiento.

El resultado es una escena suspendida entre el grito y el silencio. Nada se mueve, pero todo vibra. El tiempo parece detenido en el instante en que el alma pierde su forma. Munch logra, así, algo que pocos artistas han conseguido: pintar una emoción sin narrarla, hacer visible lo invisible. El cuadro no nos cuenta lo que sucede; nos lo hace sentir.

Esa cualidad sensorial y simbólica convierte El grito en un antecedente directo del expresionismo, pero también en una obra que trasciende los movimientos artísticos. En su aparente simplicidad —un puente, una figura, un cielo ardiente— contiene una filosofía entera sobre la soledad y el miedo. La pintura no busca resolver la angustia, sino perpetuarla como experiencia estética: transformar el dolor en forma para que la conciencia pueda mirarlo.

Munch sabía que el arte no podía curar, pero sí podía revelar. En El grito, esa revelación adopta la forma de una disolución del yo. El personaje ya no tiene nombre ni identidad; es pura sensación. Y en esa pérdida, paradójicamente, el espectador se reconoce.

El grito y la filosofía del ser: Kierkegaard, Nietzsche y Heidegger

Si hay un punto donde la filosofía y el arte se tocan, es en el terreno de la angustia. No la angustia como mero sentimiento, sino como experiencia originaria del existir. El grito de Munch no ilustra una idea filosófica, pero encarna aquello que Kierkegaard, Nietzsche y Heidegger intentaron pensar desde distintos vértices: el momento en que el ser humano se descubre arrojado al mundo y, en esa intemperie, comprende que nada lo sostiene.

Para Kierkegaard, la angustia no es una enfermedad del alma, sino una revelación. En El concepto de la angustia (1844), la describe como el vértigo de la libertad, el instante en que el individuo percibe su poder de elegir y, con ello, la posibilidad del error. No es miedo a algo concreto, sino miedo ante sí mismo. La angustia, dice, es “la realidad de la libertad como posibilidad”. En El grito, ese vértigo adquiere forma visual: el personaje, inmerso en un mundo que se curva, parece absorber y ser absorbido por su propia libertad. El grito no es de terror, sino de lucidez; es el eco de un alma que se descubre responsable de su propia existencia.

Esta dimensión metafísica del cuadro se amplía con Nietzsche, quien, medio siglo después, anunciaría la muerte de Dios y con ella la caída de todos los fundamentos morales. Para Nietzsche, el ser humano debía aprender a vivir sin un sentido trascendente, a afirmarse incluso en el vacío. Pero esa afirmación tiene un precio: la confrontación con el nihilismo. El grito puede entenderse como la imagen de esa confrontación. No hay en él esperanza ni consuelo, solo la presencia pura del abismo. El cielo rojo no anuncia el amanecer, sino la incandescencia de un mundo que ha perdido su orden.

El personaje no es víctima de un castigo divino, sino del colapso de las certezas. Grita porque comprende que ya no hay dioses que escuchen, que la existencia depende únicamente de su propia mirada. En ese sentido, Munch traduce visualmente la intuición nietzscheana: cuando el hombre mira al abismo, el abismo también lo mira. La figura del cuadro está en ese punto exacto: entre el grito que lanza y el silencio que lo devuelve.

Por último, Heidegger ofrece una clave para entender el carácter ontológico de esa experiencia. En Ser y tiempo (1927), describe la angustia como el estado en que el Dasein —el ser-ahí, el ser humano consciente— se ve a sí mismo sin mediaciones. La angustia “no se refiere a algo en el mundo”, dice Heidegger, “sino al hecho de estar en el mundo”. Es el desvelamiento radical del ser: al perder sus referencias, el individuo advierte su propia finitud. En El grito, esta revelación se hace visible. El mundo desaparece como horizonte estable; lo que queda es la intemperie absoluta del existir.

Heidegger afirmaba que el arte puede ser una forma de verdad, no porque explique, sino porque muestra. El grito muestra lo que la filosofía apenas puede decir: la experiencia desnuda del ser ante la nada. En el rostro del personaje —si puede llamarse rostro— se cifra esa verdad muda que habita toda conciencia: el reconocimiento de que estamos solos y, sin embargo, somos.

Kierkegaard, Nietzsche y Heidegger convergen en un mismo punto: la angustia no destruye al sujeto, lo constituye. Sin ella no habría libertad, ni pensamiento, ni arte. Munch, al pintar esa tensión sin nombre, se convierte en un filósofo del color. Su pincel no razona, pero piensa. En cada trazo ondulante hay una intuición ontológica: el ser humano no puede escapar de sí mismo.

El grito, entonces, no es solo un gesto de desesperación, sino un acto de conocimiento. Gritar es saberse vivo; es asumir la existencia en su crudeza. En ese grito silencioso, el ser se hace visible. No hay redención, pero hay revelación.

“El grito no busca consuelo ni comprensión: busca un cuerpo donde resonar.”

La psicología del abismo: Freud, Munch y la enfermedad del alma

Si la filosofía del siglo XIX reveló la angustia como condición existencial, la psicología del siglo XX la convirtió en un territorio interior. Lo que para Kierkegaard era un vértigo metafísico, para Freud sería el síntoma de una fractura entre el yo y sus deseos reprimidos. El grito de Munch encarna este tránsito: del pensamiento al síntoma, de la conciencia a la herida psíquica. No es solo el rostro del ser, sino el espejo del inconsciente.

Freud escribió en 1895, apenas dos años después de la primera versión de El grito, su Proyecto de psicología para neurólogos, donde introdujo la idea de que el trauma no desaparece, sino que se repite, buscando ser simbolizado. La pintura de Munch parece una forma visual de esa repetición. Cada línea ondulante del cuadro vibra como una resonancia de un dolor que no encuentra salida. La figura humana, con su boca abierta y su cuerpo disuelto, no expresa un momento, sino una experiencia recurrente: la del trauma que no cesa de hablar aunque nadie lo escuche.

Munch había conocido la enfermedad desde niño. Su madre y su hermana murieron de tuberculosis, y su propio padre sufría crisis de fanatismo religioso. “La enfermedad, la locura y la muerte fueron los ángeles negros que velaron mi cuna”, escribiría más tarde. Esa frase no es metáfora; es diagnóstico. La biografía de Munch se transforma en materia estética, y El grito surge como el punto de máxima condensación de esa experiencia vital.

En la lógica freudiana, el grito sería la manifestación de lo reprimido que retorna. El rostro sin rasgos y los ojos dilatados son una forma de desubjetivación: el yo se disuelve ante la irrupción del inconsciente. El paisaje, que debería ofrecer un marco de estabilidad, se curva y ondula como si respondiera al temblor interior del personaje. No hay distinción entre sujeto y mundo: el trauma lo ha contaminado todo.

Más allá de Freud, el pensamiento de Carl Gustav Jung aporta otra clave: el grito como arquetipo de la sombra. En la iconografía junguiana, la sombra representa aquello que el individuo no reconoce en sí mismo, pero que lo habita. El personaje de Munch no es un individuo concreto, sino una figura universal; es la humanidad enfrentada a su propia oscuridad. Su grito no proviene del exterior, sino de dentro: es la voz colectiva de lo reprimido.

La línea vibrante que atraviesa el cielo podría leerse como una metáfora visual del acting out: la acción que sustituye a la palabra cuando el lenguaje ya no puede contener el dolor. Munch no pinta lo que ve, pinta lo que le duele. En este sentido, El grito se inscribe en la genealogía del arte como catarsis: una forma de poner afuera lo insoportable, de transformar el sufrimiento en símbolo.

Susan Sontag afirmaba que el arte no cura el dolor, pero lo vuelve visible. Munch, sin proponérselo, realiza ese gesto. El grito no busca comprensión ni consuelo; busca presencia. Al mirar el cuadro, el espectador no interpreta, sino que se contagia. Hay una transmisión del trauma a través de la mirada: el miedo de uno se vuelve el miedo de todos.

Por eso, la pintura no pertenece solo al artista, sino al inconsciente colectivo de la modernidad. En ella se condensa el siglo XX antes de comenzar: la histeria, la alienación, el aislamiento urbano, el colapso de la fe, la fragilidad de la mente. Freud lo habría reconocido como un sueño arquetípico de su época. Y tal vez por eso El grito nos sigue perturbando: porque aún soñamos con sus colores.

El eco contemporáneo del grito: del expresionismo a la posmodernidad

Cuando El grito fue pintado, a fines del siglo XIX, el mundo aún no conocía la magnitud del horror que estaba por venir. Sin embargo, Munch lo anticipó. Su figura desbordada, su cielo incandescente, su paisaje convulsionado fueron un presagio: el siglo XX sería el siglo del grito. Las guerras mundiales, las ciudades bombardeadas, los campos de concentración, la alienación urbana y la soledad tecnológica multiplicarían la imagen inicial hasta volverla arquetipo.

El expresionismo, nacido poco después de Munch, convertiría el grito en método. En obras como El profeta de Nolde o La calle de Berlín de Kirchner, el cuerpo humano se distorsiona para decir lo que las palabras no alcanzan. El arte deja de representar el mundo y comienza a representarse a sí mismo: sus quiebres, sus angustias, sus deformaciones. Lo que Munch había intuido —el alma como campo de batalla— se convierte en lenguaje plástico.

Pero el eco de El grito no se detiene en el expresionismo. En el cine de Bergman y Antonioni, en los cuadros de Francis Bacon, en las instalaciones de Marina Abramović o las video-obras de Bill Viola, la angustia se reformula con nuevos medios. Bacon, en particular, convierte el grito en materia pictórica: sus figuras, encerradas en cubos transparentes, retoman el gesto de Munch, pero lo transforman en carne viva, en sufrimiento espacial. Abramović, por su parte, lleva el grito al cuerpo real, rompiendo la distancia entre arte y vida.

El grito moderno, entonces, se vuelve performance, instalación, fotografía. La angustia ya no necesita rostro: se expresa en la saturación de imágenes, en la sobreexposición del yo. En la posmodernidad, el grito se diluye en ruido. La sociedad del espectáculo —como diría Debord— convierte el sufrimiento en mercancía visual. En ese contexto, El grito recupera su poder precisamente porque es silencio dentro del exceso. Su figura muda, congelada en un instante, se impone frente al vértigo digital: una llamada a detenerse, a escuchar la voz que ya nadie oye.

En términos filosóficos, este eco contemporáneo puede entenderse como una forma de resistencia. Theodor Adorno, al reflexionar sobre el arte después de Auschwitz, afirmaba que solo lo disonante, lo fragmentario, puede decir la verdad del mundo. El grito permanece vigente porque su disonancia no se agota. No busca consuelo ni orden; ofrece la experiencia del caos como espejo.

El grito posmoderno ya no se escucha en los campos ni en las calles, sino en las pantallas y los cuerpos hiperconectados. Pero su estructura emocional es la misma: la necesidad de afirmar una existencia individual frente al vacío colectivo. El grito de Munch —pintado sobre un puente, entre el cielo y la tierra— es el lugar simbólico donde seguimos situados: suspendidos entre el abismo interior y el ruido exterior.

En ese sentido, el cuadro no pertenece solo a su tiempo. Es un signo que reaparece cuando la humanidad enfrenta su propio límite. Por eso se lo cita, se lo parodia, se lo reinterpreta. Porque, a diferencia de otras obras, El grito no dice lo que ve, sino lo que falta. Es la representación de una ausencia: la del sentido, la de la calma, la de la palabra.

Así, el arte contemporáneo, al volver una y otra vez a Munch, no lo hace por nostalgia, sino por necesidad. Su grito se ha convertido en un lenguaje común, en un alfabeto emocional compartido. Cada generación lo escucha a su modo, pero en todas resuena el mismo temblor: la certeza de que algo dentro de nosotros sigue sin poder decirse.

“Después del grito, el silencio no es ausencia: es la forma en que el alma sigue hablando.”

Reflexiones finales: el silencio que sigue al grito

Todo grito, por más intenso que sea, termina por apagarse. Lo que queda después —ese silencio denso, vibrante, casi físico— es quizá lo más verdadero. El grito de Munch no solo nos habla del momento del horror, sino de lo que sigue: la imposibilidad de volver al mundo tal como era antes. Ese silencio que queda tras el grito es la huella del trauma, el residuo de una conciencia que ha visto demasiado.

En ese espacio posterior al clamor, el arte encuentra su sentido. Munch no pinta el dolor para liberarse de él, sino para reconocerlo. Su cuadro no pretende cerrar una herida, sino mostrar que hay heridas que no se cierran. Ese es su valor ético: no ocultar la angustia bajo la belleza, sino permitir que la belleza nazca del desgarro.

El silencio que sigue al grito no es vacío, sino escucha. Heidegger afirmaba que el pensamiento auténtico comienza cuando callamos lo suficiente para oír lo que el ser dice. De modo similar, el espectador ante El grito no recibe un mensaje, sino una resonancia. No hay una verdad que entender, sino una experiencia que atravesar. Lo esencial del cuadro no está en su figura, sino en el eco interior que deja.

Este silencio, sin embargo, no es resignación. Es resistencia. En una época donde el ruido se ha vuelto forma de control, callar puede ser un acto de libertad. Munch nos enseña que hay una manera de existir sin domesticar la angustia, sin convertirla en espectáculo. Su grito —tan antiguo y tan actual— nos recuerda que la conciencia humana se mide no por su felicidad, sino por su capacidad de sostener el temblor.

Tal vez, después de todo, El grito no hable de desesperación, sino de lucidez. De ese instante en que comprendemos que el dolor no se supera, pero se puede mirar. Que el mundo es frágil, pero aún visible. Que la existencia, aunque vacía, sigue siendo un milagro de percepción. En ese reconocimiento, silencioso y desnudo, habita la verdad del arte.

Así, al final del recorrido, comprendemos que el grito no es solo un gesto humano: es una forma del pensamiento. Gritar, callar, mirar: tres modos de decir lo indecible. Y en ese ciclo —de la voz al silencio— el arte se mantiene vivo, recordándonos que la angustia no es una enfermedad del alma, sino su respiración más profunda.

Bibliografía

Adorno, Theodor W. Teoría estética. Madrid: Taurus, 2004.

Benjamin, Walter. Iluminaciones. Madrid: Taurus, 2012.

Freud, Sigmund. Más allá del principio del placer. Madrid: Alianza Editorial, 1998.

Heidegger, Martin. Ser y tiempo. Santiago: Editorial Universitaria, 1997.

Jung, Carl Gustav. Arquetipos e inconsciente colectivo. Barcelona: Paidós, 1994.

Kierkegaard, Søren. El concepto de la angustia. Madrid: Trotta, 2009.

Munch, Edvard. El friso de la vida: escritos y reflexiones. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1958.

Nietzsche, Friedrich. Así habló Zaratustra. Madrid: Alianza Editorial, 2003.

Rancière, Jacques. El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial, 2010.

Sontag, Susan. Ante el dolor de los demás. Barcelona: Alfaguara, 2003.