El espejo y su sombra

“Todos llevamos en nosotros a un hombre que no conocemos.” —Fiódor Dostoievski, El doble

Artículos

Sabak' Ché | Noviembre 2025

El espejo y su sombra:

el doble y la identidad en la narrativa moderna de Dostoievski a Borges

Sabak' Ché

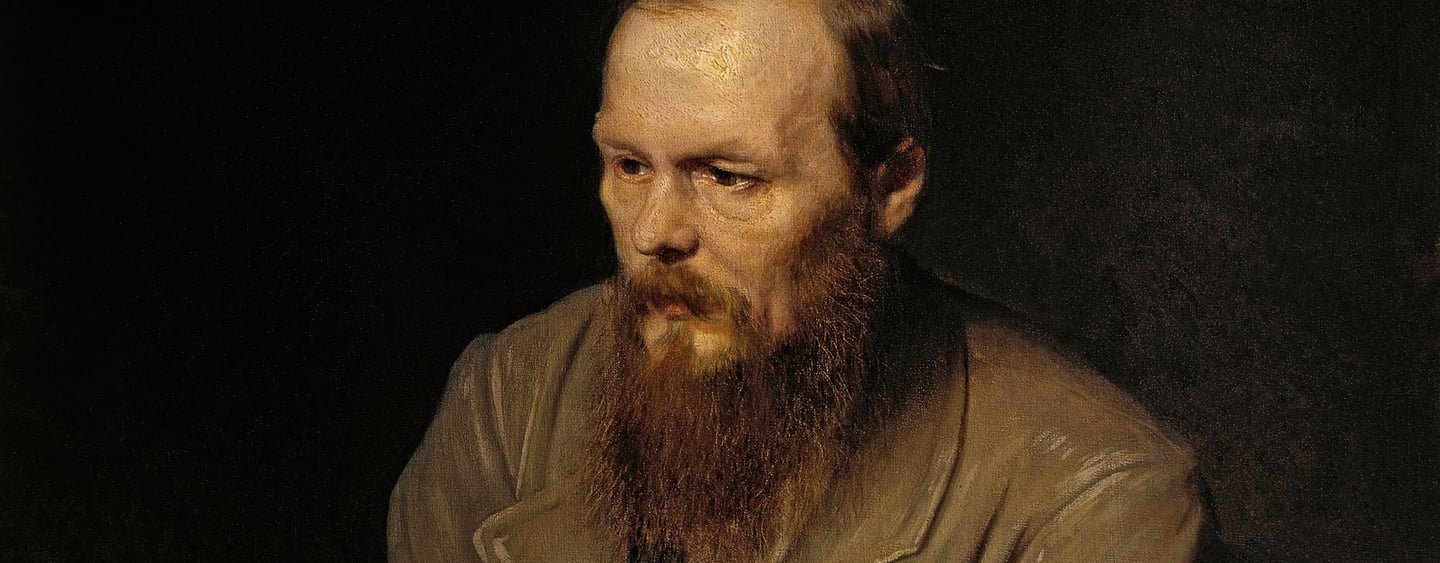

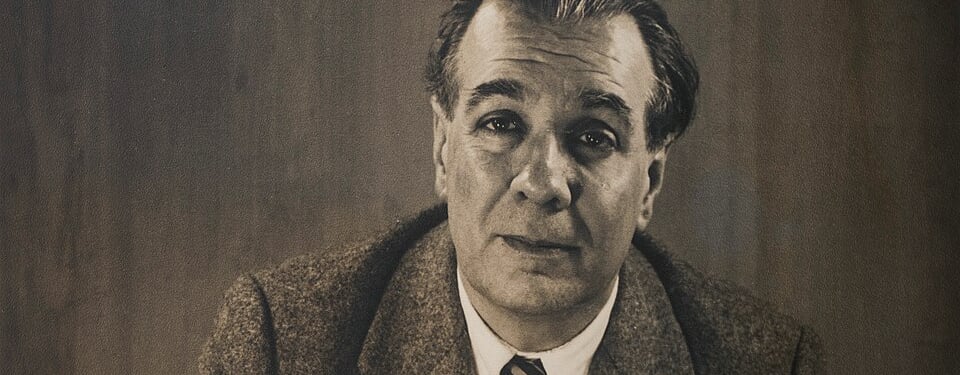

Fiódor Dostoievski escribió El doble en 1846, cuando apenas tenía 25 años y aún no había publicado sus grandes novelas. Aunque fue recibida con frialdad, el propio Dostoievski consideraba que era una de sus obras más personales. Un siglo después, Borges —que admiraba profundamente al autor ruso— retomaría la figura del doble, pero trasladándola al terreno metafísico y literario, creando un espejo entre los laberintos del alma y los del lenguaje.

Abstract

Este ensayo explora la evolución del motivo del doble como reflejo de la identidad en la narrativa moderna, desde El doble de Fiódor Dostoievski hasta Borges y yo y El otro de Jorge Luis Borges. A través del análisis comparativo, se examina cómo la figura del doble pasa de ser una expresión de conflicto psicológico y moral a convertirse en una metáfora de la multiplicidad del ser y de la escritura como forma de autoconocimiento. En Dostoievski, el desdoblamiento es tragedia: el yo que se fragmenta bajo la presión de su propia conciencia. En Borges, en cambio, el doble es destino y posibilidad: el yo que se expande en el lenguaje y se reconoce en su propia disolución. Entre ambos autores se traza un recorrido que va del alma atormentada por la pérdida de unidad al pensamiento que acepta la identidad como laberinto. La literatura emerge así como el espacio donde el ser humano se confronta con su reflejo y, al hacerlo, se inventa. Este ensayo sostiene que el doble, más que un motivo literario, es una condición ontológica del hombre moderno: ser dos, para poder existir en el tiempo y en la palabra.

“Todos llevamos en nosotros a un hombre que no conocemos.”

—Fiódor Dostoievski, El doble

La sombra del yo: una tesis sobre el desdoblamiento y la identidad moderna

El siglo XIX inauguró una crisis del sujeto que todavía nos acompaña. Las certezas del mundo clásico y religioso habían comenzado a resquebrajarse, y el individuo, que en la Ilustración se pensó como autónomo, racional y soberano de sí mismo, empezó a descubrir su fragilidad. Es en ese contexto donde la figura del doble emerge con fuerza como una imagen inquietante: el reflejo que revela que el yo no es uno, sino dos; que dentro del individuo late una división que lo desborda. Desde El doble de Fiódor Dostoievski hasta los relatos metafísicos de Jorge Luis Borges, la literatura moderna transforma esa figura en símbolo de una pregunta sin respuesta: ¿quién soy realmente?

La tesis que guía este ensayo sostiene que el doble no es un mero artificio narrativo ni una curiosidad psicológica, sino una metáfora esencial de la identidad moderna. En Dostoievski, el doble encarna la fractura entre la imagen social y la intimidad moral del individuo, anticipando la angustia del yo frente a un mundo que lo despersonaliza. En Borges, esa misma figura se vuelve un signo de reflexión ontológica: el desdoblamiento no solo se da en el alma, sino en el lenguaje, en la conciencia del escritor que se descubre multiplicado por su propia obra. Ambos autores, cada uno desde su época, muestran que el yo es un territorio en disputa, un espejo que no devuelve una unidad sino una multiplicidad.

La modernidad literaria se distingue precisamente por este descubrimiento: el yo como problema, no como certeza. Frente a la seguridad del individuo renacentista o ilustrado, el sujeto moderno se encuentra escindido, lleno de contradicciones, sometido a una tensión constante entre lo que muestra y lo que calla, entre lo que desea ser y lo que el mundo le impone. En El doble, Goliadkin se desintegra porque su otro, idéntico a él, ocupa su lugar en la sociedad y lo despoja de su identidad. En Borges y yo, el narrador admite que el Borges público —el escritor admirado, leído, citado— ha usurpado su vida íntima. En ambos casos, el yo se enfrenta a su propio reflejo y descubre, con horror o con ironía, que no es dueño de sí.

Pero lo que distingue a Dostoievski y a Borges de otros autores que abordaron el tema (como Hoffmann, Poe o Stevenson) es que ambos entienden el doble no solo como una figura de la locura, sino como una verdad universal. En el ruso, el doble nace del exceso de conciencia: el protagonista piensa demasiado en sí mismo, se observa, se juzga, y esa observación lo parte en dos. En el argentino, el doble surge del lenguaje: cada palabra escrita, cada “yo” pronunciado, genera un nuevo ser que ya no coincide con quien habla. Así, el doble no es una anomalía, sino una condición. Todo ser humano que se piensa o se nombra se convierte en otro.

El desdoblamiento, entonces, no destruye la identidad: la revela. Lo que Dostoievski muestra como enfermedad del alma, Borges lo transforma en sabiduría del espíritu. Ambos coinciden en que el yo no puede definirse, porque toda definición es una reducción. De ahí que el doble funcione como un espejo moral y filosófico: refleja la imposibilidad de ser uno solo. Esa imposibilidad, que en Dostoievski conduce a la desesperación, en Borges se convierte en un juego infinito del intelecto. El primero sufre su división; el segundo la contempla. Pero ambos miran el mismo abismo.

Este ensayo se propone recorrer ese trayecto: desde la angustia psicológica del desdoblamiento dostoievskiano hasta la serenidad metafísica del espejo borgiano. No se trata de oponerlos, sino de entenderlos como dos momentos de una misma inquietud. Entre el Goliadkin que enloquece por no soportar a su doble y el Borges que dialoga con el suyo hay más continuidad de la que parece: ambos son hijos de una modernidad que ha comprendido que la identidad no es un origen, sino una búsqueda.

En última instancia, hablar del doble es hablar del hombre moderno, que al mirar su reflejo no se reconoce, pero tampoco puede dejar de buscarse en él.

“El infierno no es el otro: es verse a uno mismo con los ojos del otro.”

Dostoievski y el infierno del reflejo

El desdoblamiento en Dostoievski no es un mero artificio literario, sino una experiencia existencial llevada hasta el límite. En El doble, publicada en 1846, el joven autor ruso no se contenta con narrar una historia de locura o de confusión psicológica; se adentra en la raíz misma del yo moderno y lo desarma. El protagonista, Yákov Petróvich Goliadkin, es un funcionario gris, solitario, atrapado en la estructura jerárquica y opresiva de la burocracia zarista. Vive obsesionado con la idea de ser alguien, de ser reconocido, de tener un lugar en el orden social. Pero ese deseo, que parece natural, lo conduce al abismo: al intentar afirmarse, termina por dividirse.

El encuentro de Goliadkin con su doble no ocurre como un hecho fantástico que irrumpe desde fuera, sino como una emanación de su propia conciencia. El “otro Goliadkin” es idéntico en cuerpo y rostro, pero distinto en carácter: seguro, seductor, audaz. Representa todo aquello que el protagonista no puede ser. Al principio, la aparición del doble parece una oportunidad, una especie de compensación del destino; pronto, sin embargo, se convierte en una pesadilla. El doble comienza a ocupar su lugar en el trabajo, a ganarse la simpatía de sus compañeros, a apropiarse de su existencia. Goliadkin original queda relegado, desplazado, hasta que finalmente pierde todo sentido de realidad. La novela termina con su internamiento en un manicomio, pero la locura no es un castigo: es la consecuencia inevitable de su desintegración interior.

Dostoievski, a diferencia de otros escritores románticos que también abordaron el tema del doble, no lo presenta como un fenómeno sobrenatural ni como un símbolo del bien y el mal. Lo sitúa en la esfera cotidiana, en los gestos del hombre común, en la ansiedad de quien intenta mantener su dignidad dentro de una sociedad que lo deshumaniza. El desdoblamiento de Goliadkin no surge de un pacto demoníaco ni de una fantasía moral, sino del choque entre su yo íntimo y el papel que se ve obligado a representar. Es un ser escindido entre lo que siente y lo que debe parecer. Su doble, en ese sentido, no es más que su propio reflejo social. En un mundo donde la identidad depende de la mirada ajena, el yo se vuelve inestable, vulnerable, y el espejo se convierte en enemigo.

Lo que hace de El doble una obra profundamente moderna es la conciencia de esa ambigüedad. Nunca se nos dice con certeza si el otro Goliadkin es real o producto de la mente enferma del protagonista. Dostoievski no necesita resolver el misterio, porque el misterio es precisamente el punto: el doble existe en la medida en que el yo se contempla y no se reconoce. Goliadkin es un hombre que se ha mirado demasiado. En esa mirada obsesiva, su imagen ha cobrado vida propia y se ha rebelado. El drama de El doble no es el de un loco que ve visiones, sino el de un hombre que ha comprendido demasiado tarde que la razón misma puede volverse contra sí.

En la estructura narrativa de la novela, esta fractura interior se refleja también en el estilo. Dostoievski construye un relato lleno de repeticiones, tartamudeos, exclamaciones y frases inconclusas. La prosa imita el pensamiento atormentado de Goliadkin, su discurso se enreda en sí mismo como si intentara sostener una identidad que se disuelve a cada palabra. Así, el lenguaje no describe la locura: la encarna. El lector experimenta la desintegración mental del protagonista a través de la sintaxis, de la voz que se quiebra mientras habla. Dostoievski convierte el lenguaje en el escenario del conflicto: el yo se desmorona al intentar narrarse.

La figura del doble en El doble anticipa muchos de los temas que Dostoievski desarrollará en sus grandes novelas posteriores: la conciencia escindida, la culpa, el deseo de pureza frente a la corrupción, la tensión entre libertad y destino. Pero en esta obra temprana el conflicto aparece desnudo, sin mediaciones filosóficas ni teológicas. Es el drama del yo reducido a sí mismo, sin Dios ni salvación posible, frente al abismo de su propia mente. La locura final de Goliadkin no es una derrota moral, sino la confirmación de una verdad insoportable: que dentro de cada individuo existe otro que lo observa, lo juzga y, llegado el momento, lo sustituye.

Lo más inquietante es que ese otro no es maligno. No hay en él una intención perversa, solo una presencia inevitable. El doble no viene a destruir al protagonista, sino a revelarle que nunca fue uno solo. Dostoievski convierte la identidad en un campo de batalla donde no hay vencedores ni vencidos, solo reflejos enfrentados en una lucha interminable. En este sentido, El doble no es una novela sobre la locura, sino sobre la lucidez llevada al extremo: la lucidez de saberse dividido, de descubrir que la conciencia es, por naturaleza, un diálogo que nunca cesa.

A partir de esta visión, el doble se convierte en una figura central para entender la modernidad. Goliadkin representa al individuo que intenta afirmarse en un mundo que lo fragmenta; su derrota simboliza la derrota del yo frente a la sociedad, frente a la mirada del otro, frente a su propia exigencia de coherencia. La obra de Dostoievski inaugura así una nueva dimensión del relato psicológico: ya no se trata de un personaje que actúa en el mundo, sino de un sujeto que lucha por mantener su existencia interior. Su enemigo no está fuera, sino dentro. Y ese enemigo, como descubrirán más tarde Kafka y Borges, no puede ser vencido porque no existe sin uno mismo.

El doble termina donde comienza toda literatura moderna: en la conciencia de que el yo es un enigma que no se resuelve, solo se multiplica. El infierno de Goliadkin no está en su locura, sino en su claridad: ha visto su reflejo y ha entendido que ese reflejo también piensa.

Borges y el espejo infinito de la conciencia

Si Dostoievski situó el conflicto del doble en el terreno de la psicología y la moral, Borges lo trasladó a la esfera del pensamiento y el lenguaje. En él, el desdoblamiento ya no es la consecuencia de una perturbación mental o social, sino una condición inevitable de la conciencia. El yo borgiano, lejos de ser un sujeto unitario, es una red de reflejos que se multiplican hasta el infinito. Así como los espejos se enfrentan entre sí y producen una serie interminable de imágenes, la identidad en Borges se descompone en una sucesión de voces, tiempos y perspectivas que jamás coinciden del todo. El doble deja de ser un enemigo y se convierte en un interlocutor; ya no representa la pérdida de la cordura, sino la posibilidad misma del pensamiento.

El cuento Borges y yo es, en este sentido, una confesión disfrazada de paradoja. El narrador —ese “yo” que habla en voz baja— distingue entre dos figuras: el Borges público, escritor de fama, autor de metáforas y citas eruditas; y el otro, íntimo, que camina por Buenos Aires, que gusta de los relojes de arena, del café y de los paseos. “No sé cuál de los dos escribe esta página”, confiesa al final. Esa duda es el corazón del relato: el sujeto se descubre dividido entre quien vive y quien escribe, entre quien siente y quien es leído. Lo que en Dostoievski era locura, en Borges se convierte en lucidez. El escritor argentino no teme al desdoblamiento: lo asume como el precio de la conciencia. Ser es ya ser otro.

En El otro, Borges profundiza este juego de reflejos. Allí, el Borges anciano se encuentra con su propio yo joven, sentado en un banco frente al río Charles. Ambos conversan, se reconocen con extrañeza, intentan convencerse mutuamente de su existencia. Sin embargo, pronto comprenden que ese encuentro pertenece al ámbito del sueño o de la memoria. La escena no busca resolver la duda, sino celebrarla. “El sueño es una forma de la memoria”, dice el Borges viejo. Esa afirmación condensa su visión del yo: la identidad es una narración que se reescribe constantemente, un recuerdo que se sueña a sí mismo. El doble, en este contexto, no es un reflejo que amenaza, sino una evidencia de que la conciencia es siempre un diálogo entre tiempos y versiones de uno mismo.

A diferencia de Dostoievski, Borges no concibe al doble como una escisión moral, sino como una estructura metafísica. La mente, dice implícitamente, se fragmenta porque el pensamiento mismo es una forma de distancia. Para pensarme, debo separarme de mí. El yo que reflexiona no es el mismo que el yo que vive: el pensamiento crea un intervalo, una frontera que nunca puede cerrarse. El doble es ese intervalo hecho visible. En Borges y yo, la escritura se convierte en el espejo donde esa distancia se materializa. Cada palabra escrita ya no pertenece al sujeto íntimo, sino a la figura pública que el lenguaje produce. Así, la literatura no refleja la identidad: la inventa. El autor no se descubre en sus libros, sino que se pierde en ellos.

Lo fascinante de Borges es que lleva este razonamiento hasta sus últimas consecuencias. Si todo intento de definirse genera un nuevo reflejo, entonces la identidad es infinita. Nadie puede ser uno solo, porque cada mirada, cada recuerdo, cada palabra, genera una nueva versión del yo. Esta multiplicidad, que en Dostoievski desembocaba en el sufrimiento, en Borges se transforma en un laberinto estético: el hombre es un conjunto de ficciones, y su destino es perderse en ellas. No hay tragedia, porque el conocimiento de la fragmentación se vuelve una forma de libertad. Borges no busca la unidad, sino la armonía dentro de la contradicción.

Su uso del espejo como símbolo constante ilustra esta visión. En textos como “El Aleph” o “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, el espejo aparece como un portal que multiplica la realidad, pero también como una advertencia: lo que devuelve no es una copia fiel, sino una interpretación. El espejo es la metáfora más pura de la literatura. Todo texto, como todo reflejo, altera aquello que reproduce. Al escribir, Borges se contempla, pero nunca se encuentra. Su “yo” se convierte en un juego de versiones posibles: un Borges que escribe, otro que lee, otro que recuerda haber escrito, y un último que observa a todos los anteriores. Cada uno de ellos es verdadero y falso al mismo tiempo.

En este universo de reflejos, la pregunta por la identidad pierde su carácter personal y adquiere un sentido filosófico. ¿Qué significa ser uno mismo si cada acto de conciencia nos aleja del punto de origen? Borges responde con ironía: ser es recordar, y recordar es inventar. No existe una identidad estable, solo una continuidad de invenciones. Por eso, en Borges y yo, el narrador no lamenta la pérdida del yo íntimo; más bien la acepta como parte del juego. “No sé cuál de los dos escribe esta página”, dice, pero la página se escribe de todas formas. En ese gesto hay una forma de redención: aunque el yo se disuelva, la obra permanece. La escritura es la única identidad posible.

El doble borgiano, entonces, no es el gemelo de carne y hueso que atormentaba a Goliadkin, sino una figura abstracta: el yo que piensa en sí mismo. En el ámbito de la conciencia, todo pensamiento implica un desdoblamiento. Borges no lo vive como una amenaza, sino como la esencia del intelecto. Allí donde Dostoievski percibía el infierno, Borges descubre el infinito. La angustia del primero se convierte, en el segundo, en una especie de misticismo racional. Ambos escritores, sin embargo, hablan de lo mismo: del abismo que se abre cuando el hombre se enfrenta a sí mismo.

Leer a Borges después de Dostoievski es asistir a una metamorfosis de la modernidad. El drama psicológico se transforma en meditación metafísica; la culpa se convierte en ironía; la locura, en lucidez. Pero el núcleo permanece: la identidad es una ilusión necesaria. Borges hereda el conflicto del doble, lo despoja de sus emociones violentas y lo convierte en un espejo puro del pensamiento. En ese espejo, la pregunta de Dostoievski —¿quién soy?— se vuelve infinita. Cada intento de responderla genera otra versión del yo, otro reflejo en el laberinto.

Al final, Borges acepta lo que Goliadkin no pudo soportar: que el otro también soy yo. Esa aceptación no significa resignación, sino sabiduría. Comprender que el yo se disuelve en su propio reflejo no destruye la conciencia; la amplía. En lugar de buscar una unidad imposible, Borges nos invita a habitar la multiplicidad, a vivir en el vértigo de los espejos. El doble ya no es el enemigo que roba nuestra identidad, sino el compañero que nos revela su misterio.

“Quien busca ser uno solo acaba perdiéndose; quien acepta su desdoblamiento empieza a comprenderse.”

El doble como destino: del conflicto psicológico al laberinto metafísico

La figura del doble, en su tránsito de Dostoievski a Borges, revela una transformación decisiva en la forma en que la literatura moderna comprende la identidad. En el siglo XIX, el desdoblamiento surge como una tragedia del yo: una lucha interior que desgarra al individuo y lo conduce a la locura. En el siglo XX, en cambio, esa misma fractura se convierte en un signo de inteligencia y de conciencia: el reconocimiento de que la unidad del sujeto es una ilusión. El doble deja de ser un enemigo para convertirse en un destino, una condición ineludible del ser moderno. Entre Goliadkin y Borges se extiende, por tanto, la historia de una metamorfosis espiritual: la del hombre que pasa de temer su reflejo a comprender que solo existe dentro de él.

En Dostoievski, la duplicidad es sufrimiento. Goliadkin no puede soportar que su imagen cobre vida propia porque esa autonomía destruye la ficción de su yo coherente. Toda su existencia se sostiene sobre una idea de identidad fija, moral y socialmente aprobada. Cuando el otro aparece —ya sea como una proyección de su culpa o como un ser real—, esa idea se derrumba. El mundo que Dostoievski construye en El doble es un universo cerrado, regido por la culpa, la vergüenza y la mirada del otro. El desdoblamiento representa la ruptura de esa estructura moral: el instante en que el yo deja de creerse único y comprende su multiplicidad. Pero en la lógica del siglo XIX, esa multiplicidad solo puede significar desintegración. Goliadkin pierde la razón porque la razón misma le exige ser uno solo.

En Borges, esa exigencia desaparece. El yo ya no aspira a la unidad, sino a la coherencia dentro del cambio. El escritor argentino, heredero de una época marcada por el psicoanálisis, la filosofía idealista y el relativismo, no ve en la fragmentación del yo una catástrofe, sino una evidencia. La identidad, para él, es una construcción narrativa: una serie de historias que se cuentan unas a otras sin principio ni fin. En ese sentido, Borges recoge el legado de Dostoievski pero lo trasciende. El doble deja de ser el símbolo de una enfermedad del alma para convertirse en una forma de conocimiento. No hay contradicción entre los múltiples yoes del individuo, sino diálogo. El desdoblamiento no destruye: amplía.

Este cambio refleja también una evolución en la conciencia del arte. En Dostoievski, la literatura se esfuerza por representar la experiencia interior, por traducir la confusión del alma en el lenguaje. En Borges, la literatura se vuelve el escenario donde el alma se crea a sí misma. Escribir no significa reflejar un yo previo, sino inventarlo. De ahí que el doble borgiano no surja del conflicto entre ser y parecer, sino entre el yo que escribe y el yo que es escrito. En Borges y yo, la escritura misma es el espejo en el que el sujeto se desdobla. El lenguaje se convierte en un laberinto de reflejos donde cada palabra genera una nueva versión del autor. La literatura moderna, así entendida, es el espacio donde el doble se vuelve inevitable: todo escritor es un otro que se inventa.

La distancia entre Dostoievski y Borges no es, sin embargo, una ruptura, sino una continuidad de la pregunta. Ambos parten del mismo punto: la sospecha de que la identidad es una ilusión. Pero mientras Dostoievski reacciona ante esa sospecha con desesperación moral, Borges la convierte en una estética. En el primero, el desdoblamiento es vivido; en el segundo, pensado. Goliadkin encarna el miedo a perderse en el reflejo; Borges, la curiosidad por perderse en él. Esta diferencia no responde solo a un cambio filosófico, sino también histórico: el yo del siglo XIX se construía frente a un orden social opresivo; el del siglo XX se construye frente a un universo sin centro. Dostoievski describe la angustia de la conciencia individual; Borges, la del pensamiento abstracto. El doble, en ambos casos, es la metáfora de un mundo que ya no garantiza una identidad estable.

Pero lo que los une es más profundo que lo que los separa: ambos conciben la identidad como un espejo que nunca devuelve una sola imagen. Dostoievski lo expresa desde la tensión moral; Borges, desde la meditación metafísica. Los dos descubren que el yo no puede afirmarse sin multiplicarse. En Dostoievski, esa multiplicación es dolorosa porque amenaza con la anulación del ser; en Borges, es liberadora porque disuelve la ilusión de una esencia. Sin embargo, en ambos casos el resultado es el mismo: el yo se revela como una construcción frágil, perpetuamente inacabada.

Si se observa el trayecto entre El doble y Borges y yo, puede verse una transformación del concepto mismo de realidad. En Dostoievski, el desdoblamiento es el síntoma de una mente que pierde el contacto con lo real. En Borges, la duplicidad del yo cuestiona qué significa “lo real”. Para el ruso, el doble amenaza el orden del mundo; para el argentino, lo redefine. Así, el paso de Dostoievski a Borges refleja el tránsito de una modernidad que teme al caos interior a una modernidad que lo asume como su naturaleza. El hombre moderno ya no busca expulsar a su doble, sino dialogar con él. La identidad se convierte, entonces, en una conversación infinita con uno mismo.

En esa conversación se cifra la grandeza de la literatura. Todo escritor, al crear, se desdobla. El autor que escribe y el autor que es leído nunca son el mismo. Dostoievski quizá no lo formuló con la claridad conceptual de Borges, pero su Goliadkin es también un artista frustrado: un hombre que intenta narrar su vida y fracasa, porque cada palabra que pronuncia lo aleja de sí mismo. Borges, en cambio, acepta el fracaso como destino y lo convierte en arte. Su obra es un espejo que no refleja una verdad, sino la imposibilidad de alcanzarla. En ese espejo se consuma el destino del doble: pasar del sufrimiento a la conciencia, del conflicto psicológico al laberinto metafísico.

El doble, al final, no es una anomalía de la mente, sino la forma natural de la existencia. Dostoievski y Borges, con un siglo de distancia, nos enseñan que el yo solo existe en el momento en que se divide. Todo intento de ser uno solo conduce a la locura o al silencio; solo quien acepta su multiplicidad puede pensar, escribir, vivir. El hombre moderno es, en última instancia, una criatura de espejos: cada acción, cada recuerdo, cada pensamiento proyecta un reflejo que lo acompaña. No hay escapatoria, pero tampoco condena. El doble es nuestra sombra más fiel y, al mismo tiempo, nuestra única prueba de existencia.

El hombre que se escribe a sí mismo: identidad, literatura y eternidad

Toda la tradición literaria que va de Dostoievski a Borges puede entenderse como una larga meditación sobre la posibilidad —o la imposibilidad— de ser uno mismo. Desde la primera línea de El doble hasta la última palabra de Borges y yo, lo que se debate no es solo la identidad psicológica o filosófica, sino la naturaleza de la creación misma. En ambos autores, el acto de narrar es un espejo que devuelve una imagen fragmentada del sujeto; escribir equivale a mirarse y descubrir que el rostro que devuelve el reflejo no coincide con el que se creía tener. En ese sentido, la literatura moderna no solo representa el problema del doble: es el doble.

En Dostoievski, el lenguaje se convierte en una arena de conflicto. Goliadkin no puede controlar su discurso; su voz se quiebra, se interrumpe, se contradice. Habla para afirmarse, pero cada palabra que pronuncia lo desmiente. La narración, que en teoría debería darle coherencia, lo disuelve. Este fracaso no es accidental: Dostoievski entiende que el yo solo puede revelarse a través de un lenguaje que lo traiciona. El alma humana, en su profundidad contradictoria, no puede ser dicha sin deformarse. De ahí que El doble sea una obra casi insoportable en su tensión: el protagonista intenta narrarse y, al hacerlo, pierde el control de su propia voz. La literatura, en su caso, no salva al individuo; lo expone. En esa exposición, en esa desnudez del alma frente al lenguaje, se encuentra la verdad del ser humano moderno: un ser que habla sin poder coincidir con lo que dice.

Borges, por el contrario, transforma esa impotencia en su arte mayor. En lugar de resistirse al desdoblamiento del lenguaje, lo convierte en su centro. Si en Dostoievski el yo se desintegra al intentar hablar, en Borges el yo nace precisamente de ese acto. “Yo no soy yo, soy este que camina a mi lado sin yo verlo”, podría haber escrito él, y de hecho lo escribió, en otras palabras, muchas veces. En Borges y yo, el narrador reconoce que el Borges público —el de los libros, las frases, los premios— se ha apoderado de su vida. Pero ese reconocimiento no lo destruye, lo ilumina. Al aceptar que su identidad se prolonga en la obra, Borges disuelve la frontera entre el yo biográfico y el yo literario. En su universo, el hombre real y el escritor son dos caras del mismo espejo: uno vive para que el otro escriba, y el otro escribe para que el primero no desaparezca del todo.

En ese gesto se encuentra una de las intuiciones más poderosas de la literatura del siglo XX: que el ser humano se escribe a sí mismo. La identidad ya no proviene de una esencia interior, sino de una narración que la mente construye para sostenerse. Vivir es contarse, y contarse implica inventarse. Dostoievski lo intuye trágicamente; Borges lo asume con serenidad. En ambos, sin embargo, el resultado es el mismo: la escritura se convierte en el lugar donde el yo se enfrenta a su propio límite. En la página, el hombre encuentra a su doble: el texto. Cada frase que pronuncia deja de pertenecerle, pasa al dominio de otro —el lector, el público, el tiempo—. Esa pérdida es también una forma de inmortalidad. Lo que el sujeto pierde en unidad, lo gana en permanencia.

La literatura aparece entonces como una forma de eternidad paradójica. Dostoievski, atormentado por el alma humana, escribió para comprender la lucha interior; Borges, fascinado por los laberintos del lenguaje, escribió para comprender la multiplicidad del ser. Ambos, sin proponérselo, alcanzaron la misma revelación: el hombre sobrevive en aquello que lo sustituye. Goliadkin es devorado por su doble, pero en ese acto su drama se vuelve universal; Borges es reemplazado por el Borges literario, pero esa sustitución le otorga permanencia. La identidad personal se disuelve, pero el reflejo perdura. Tal vez por eso Borges podía decir, sin tristeza: “Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsificar y magnificar.” En esa ironía hay aceptación: solo el doble puede sobrevivir al original.

La figura del doble, en este punto, se confunde con la del autor. Todo escritor crea un otro que lo suplanta. Una vez escrita, la obra deja de pertenecerle. Es el eco de sí mismo que resonará en la mente de otros, en tiempos que él no verá. Dostoievski y Borges lo sabían. Ambos escribieron desde la conciencia de que el yo real es efímero, mientras que el yo imaginado, el yo textual, perdura. Pero la eternidad de ese yo no es estática; es un laberinto de interpretaciones. El Borges que hoy leemos no es el mismo que escribió El Aleph, del mismo modo que el Dostoievski que imaginamos no coincide con el que caminaba por San Petersburgo. Cada lectura crea un nuevo doble. Así, el lector se incorpora a la cadena infinita de reflejos: el doble del autor, el doble del texto, el doble del lector. La literatura, más que un acto de comunicación, es una multiplicación de identidades.

En última instancia, tanto en Dostoievski como en Borges, el problema del doble desemboca en una pregunta sobre la eternidad. ¿Qué es lo que permanece de nosotros cuando dejamos de ser? En Dostoievski, la respuesta es religiosa y moral: lo que sobrevive es el alma, purificada o condenada por su conciencia. En Borges, la respuesta es literaria: lo que sobrevive es el relato, el símbolo, la palabra. Pero en ambos casos hay una misma esperanza: la de que algo de nosotros continúe más allá del yo que ahora escribe, piensa o sufre. El doble no es solo la sombra que nos persigue, sino la huella que dejamos. Es, de alguna manera, la forma que adopta la eternidad en el ámbito humano.

El doble, por tanto, no es un tema: es una condición. En el hombre moderno, fragmentado entre su interioridad y su imagen pública, entre su memoria y su proyección, entre su cuerpo y su palabra, el desdoblamiento no es una anomalía, sino una estructura de existencia. Dostoievski nos muestra el dolor de esa división; Borges, su belleza. Uno escribe desde la angustia de ser dos; el otro, desde el asombro. Ambos, sin embargo, coinciden en lo esencial: que el yo nunca puede poseerse del todo, porque al intentar hacerlo ya se ha convertido en otro. Quizás esa sea la definición más precisa de lo humano: la de ser una historia que se reescribe infinitamente.

Bibliografía

Borges, Jorge Luis. Borges y yo. En El hacedor. Buenos Aires: Emecé, 1960.

Borges, Jorge Luis. El otro. En El libro de arena. Buenos Aires: Emecé, 1975.

Borges, Jorge Luis. Otras inquisiciones. Buenos Aires: Sur, 1952.

Dostoievski, Fiódor. El doble. Trad. Rafael Cansinos Assens. Madrid: Alianza Editorial, 2012.

Girard, René. Mentira romántica y verdad novelesca. Buenos Aires: Editorial Anagrama, 1985.

Kristeva, Julia. El genio femenino. Volumen II: Melanie Klein. Madrid: Paidós, 2000.

Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. México: Fondo de Cultura Económica, 1950.

Ricoeur, Paul. Soi-même comme un autre. París: Seuil, 1990.