El escenario como espejo roto

“El teatro no es la representación de la vida, sino la vida misma en lo que tiene de insoportable.” — Antonin Artaud

Artículos

Sabak' Ché | Noviembre 2025

El escenario como espejo roto:

del grito de Artaud a la irreverencia de Rodrigo García

Sabak' Ché

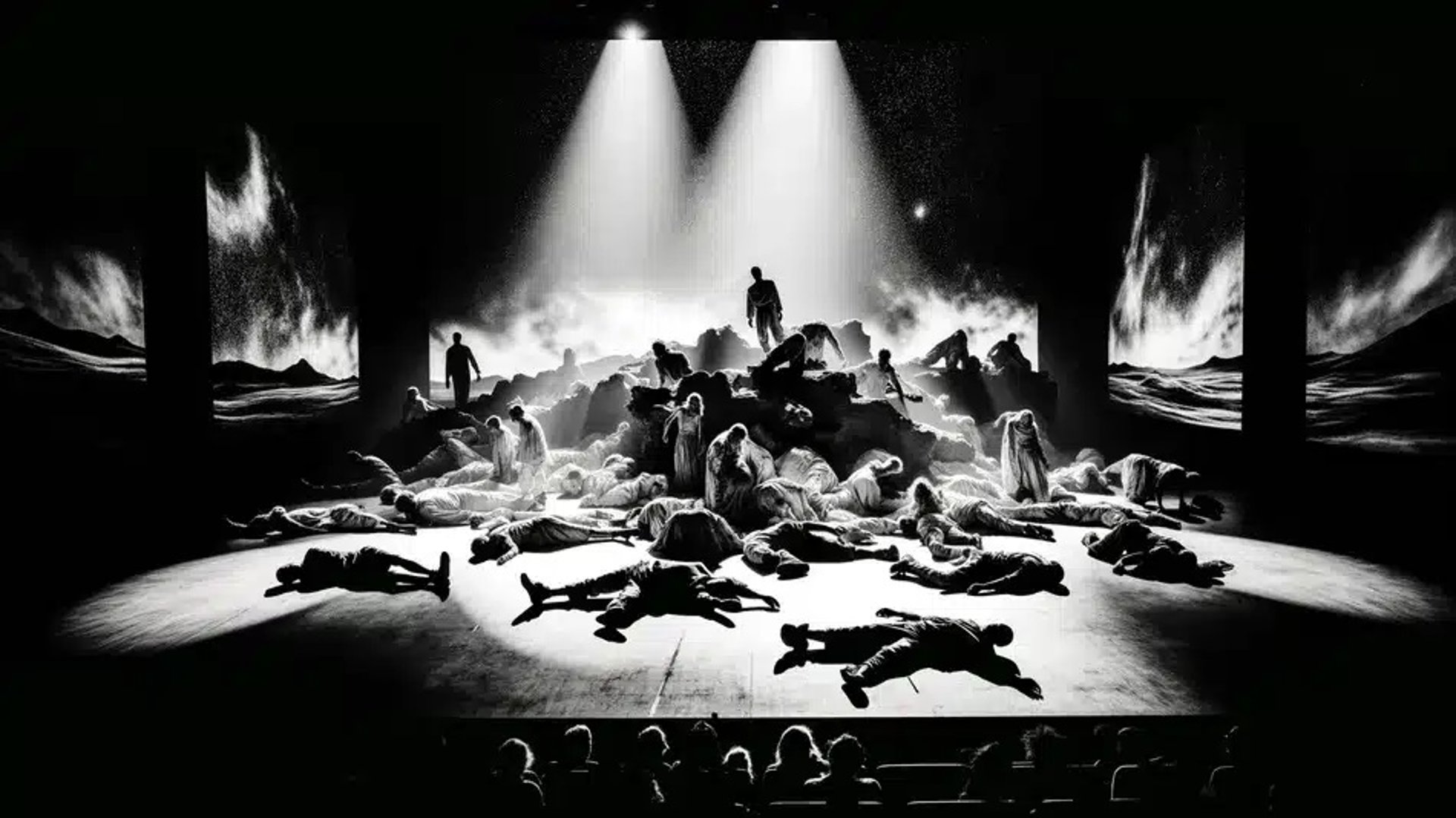

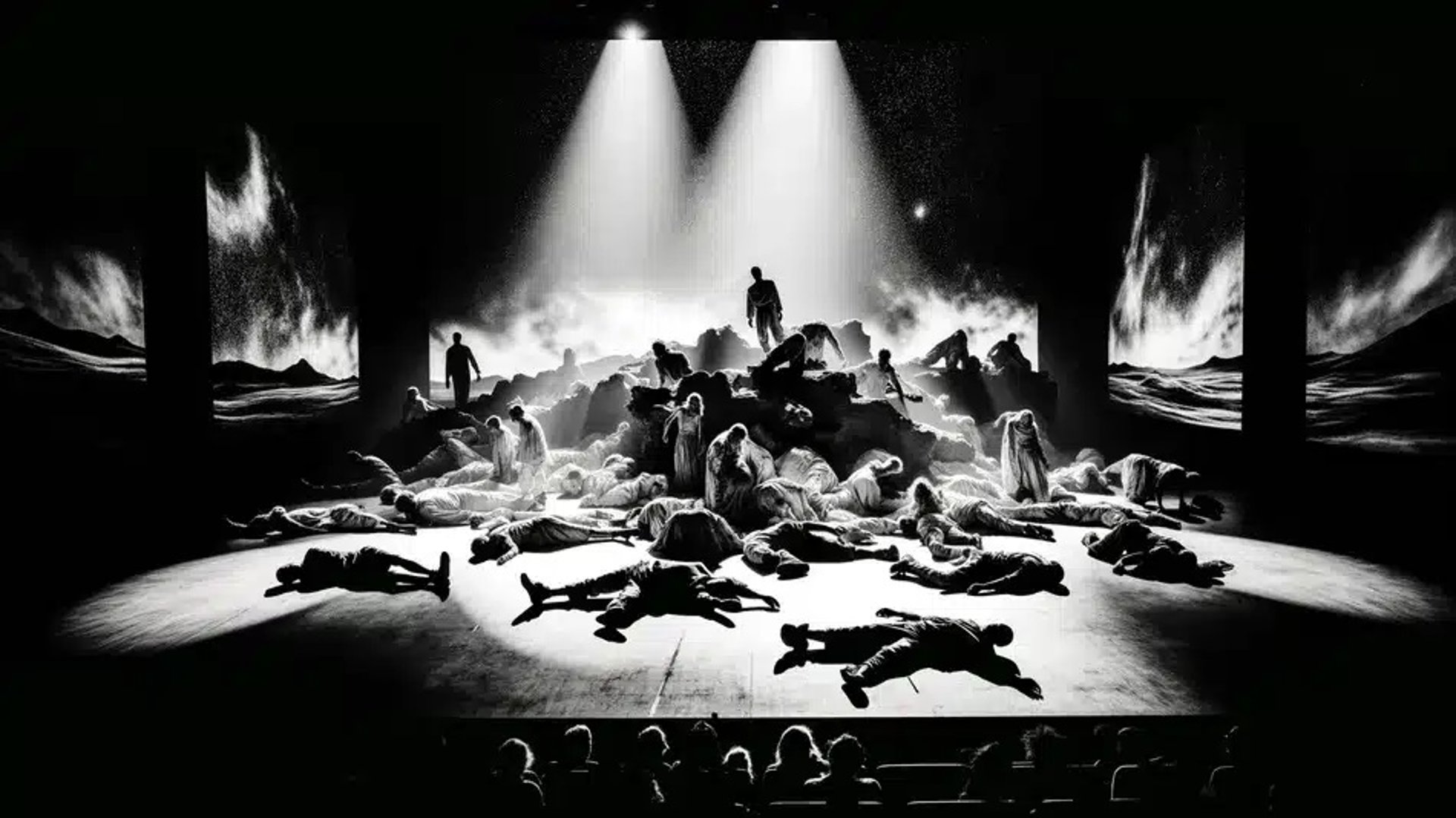

Durante la representación de Acción heroica (1998), el dramaturgo argentino-español Rodrigo García colocó en escena un automóvil real y lo destruyó a martillazos frente al público, mientras un actor recitaba textos sobre el consumo y la violencia cotidiana. La escena, mezcla de furia y poesía, provocó escándalo y fascinación: un eco contemporáneo del impulso que Antonin Artaud había soñado décadas antes —un teatro que no se limita a mostrar, sino que sacude los cimientos del espectador.

Abstract

El ensayo explora cómo el teatro moderno y contemporáneo, desde Antonin Artaud hasta Rodrigo García, se ha convertido en un espejo de la conciencia humana. A través del teatro de la crueldad y la escena posdramática, se analiza cómo las artes escénicas dejaron de representar la realidad para confrontarla, haciendo del espectador un participante activo y no un simple observador. En Artaud, el teatro es un rito que revela la verdad del cuerpo; en García, una confrontación directa con la violencia y el vacío del presente. Ambos proponen un arte que no explica el mundo, sino que lo provoca: una forma de conciencia viva donde la escena se transforma en experiencia.

“El teatro no es la representación de la vida, sino la vida misma en lo que tiene de insoportable.”

— Antonin Artaud

Crisis de la representación: el nacimiento de un teatro de la conciencia

El teatro ha sido, desde sus orígenes, el espacio donde la humanidad se mira a sí misma. En la Grecia antigua, cuando los ciudadanos asistían a las tragedias de Esquilo o Sófocles, no acudían a un simple entretenimiento, sino a una forma ritual de pensamiento colectivo. La escena era un espejo que devolvía el reflejo de la comunidad, un lugar donde las pasiones, los dilemas morales y los conflictos políticos se transformaban en acto simbólico. Sin embargo, con el paso de los siglos, aquel espejo comenzó a agrietarse. La modernidad, con su culto a la razón, su fe en el progreso y su estructura social fragmentada, despojó al teatro de su dimensión sagrada y lo convirtió en una forma más de representación: un arte que mostraba, pero ya no hería; que imitaba, pero ya no conmovía.

El siglo XIX, heredero de la Ilustración, consolidó un teatro de la mímesis. Los escenarios se convirtieron en reproducciones fieles de la realidad: habitaciones reales, calles reconocibles, personajes psicológicamente coherentes. El espectador podía identificarse con las historias, pero no era interpelado por ellas. Esta ilusión de transparencia —tan celebrada en su momento— implicaba, paradójicamente, una pérdida: el teatro había dejado de ser una experiencia de conciencia para convertirse en un espejo complaciente del mundo. Fue entonces cuando surgieron las primeras grietas, los primeros artistas que sospecharon que algo esencial se había perdido en esa obsesión por la verosimilitud.

El simbolismo de finales del siglo XIX —con figuras como Maeterlinck o Jarry— buscó devolverle al teatro su capacidad de enigma, de evocación. Frente a la precisión del realismo, los simbolistas propusieron una escena de sombras, susurros y gestos, donde lo invisible cobraba más peso que lo evidente. Pero el verdadero quiebre se produciría en el siglo XX, cuando la crisis de las certezas modernas y el trauma de las guerras pusieron en duda la posibilidad misma de representar. La escena dejó de ser un espejo del mundo para convertirse en un espacio de ruina, de pregunta, de grito.

En ese contexto surge la figura de Antonin Artaud. Su pensamiento no solo rompe con la tradición teatral, sino con la idea misma de representación. Para Artaud, el teatro no debía copiar la realidad, sino confrontarla, como un rito que despierta lo dormido en el cuerpo y en la mente. El espectador no debía sentirse cómodo, sino vulnerado; no debía contemplar, sino participar. Con él comienza una nueva concepción de la escena: el teatro como un acto de conciencia, una experiencia límite donde el arte y la vida se confunden.

Artaud comprendió que la modernidad había separado al ser humano de su cuerpo, de sus impulsos, de su energía vital. La palabra había usurpado el lugar del gesto; la razón, el lugar del instinto. Su “teatro de la crueldad” proponía, entonces, un retorno al cuerpo, a la vibración, al grito que no puede ser domesticado por el lenguaje. En esa búsqueda, el teatro dejaba de ser un espejo y se convertía en una herida abierta: un espacio donde la conciencia moderna, fragmentada y enferma, podía reconocerse en su propio desgarro.

El teatro de la conciencia no busca representar la realidad, sino revelar su imposibilidad. Cuando las estructuras sociales, políticas y morales se derrumban, la escena se convierte en el único lugar donde esa fractura puede ser vivida y pensada colectivamente. Así, el arte dramático del siglo XX no se define por su forma, sino por su intensidad: por su capacidad de despertar, de inquietar, de abrir preguntas donde antes había certezas.

En la crisis de la representación, el teatro recupera su función original: la de hacernos conscientes. No ya de lo que somos, sino de lo que podríamos ser. No de lo visible, sino de aquello que se oculta bajo la superficie del mundo. Esa búsqueda —que atraviesa desde Artaud hasta las vanguardias posteriores— inaugura un nuevo lenguaje escénico, donde el cuerpo, el silencio y la violencia poética reemplazan la palabra decorativa. Es, en definitiva, el nacimiento del teatro moderno como experiencia de pensamiento encarnado.

“El teatro de Artaud no busca representar la locura del mundo, sino hacerla visible en el cuerpo que tiembla.”

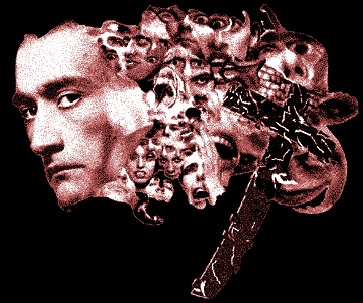

Antonin Artaud: el cuerpo, el grito y la peste

Antonin Artaud es una figura límite, un creador que no puede comprenderse dentro de los marcos habituales de la estética o la dramaturgia. En él, el teatro se convierte en una forma de pensamiento encarnado, una tentativa desesperada por devolver al arte su fuerza original: la de tocar lo real. Su obra, tanto escrita como vivida, no busca renovar las formas teatrales, sino dinamitar la distancia entre el escenario y la vida. Artaud es el punto donde el teatro se enferma de conciencia y, al mismo tiempo, intenta curarse a través de su propia enfermedad.

En 1933, durante su célebre conferencia en la Sorbona, Artaud pronunció una frase que condensaría toda su visión: “El teatro es la peste”. No lo decía como metáfora provocadora, sino como verdad orgánica. Así como la peste desestabiliza el orden social y desnuda las pulsiones reprimidas, el teatro debía provocar una convulsión semejante en el espectador: hacerlo sudar, gritar, delirar, despojarlo de sus máscaras. Frente al teatro literario —dominado por el texto, por la razón, por la imitación—, Artaud propuso un teatro del cuerpo, del gesto, del grito, del trance. Una experiencia más cercana al ritual o al exorcismo que a la representación tradicional.

El “teatro de la crueldad” no tiene que ver con el sadismo ni con el dolor físico, como muchas veces se ha malinterpretado, sino con la exigencia de una verdad sin concesiones. La crueldad, para Artaud, es la lucidez absoluta, la voluntad de mirar la realidad sin los velos del lenguaje o de la moral. Por eso su teatro no busca agradar ni convencer: busca destruir. Destruir la comodidad del espectador, la hipocresía del discurso, la lógica de un mundo que ha olvidado el temblor del cuerpo. En ese gesto, el teatro deja de ser espectáculo y se convierte en ceremonia.

La propuesta de Artaud es inseparable de su propio cuerpo. Internado durante años en instituciones psiquiátricas, su experiencia vital marcó profundamente su pensamiento escénico. La enfermedad, la locura, el aislamiento: todo se transforma en materia teatral. Artaud no teoriza desde la distancia del intelectual, sino desde el dolor del cuerpo. Su escritura está atravesada por la convulsión; sus palabras parecen gritar incluso desde la página. En El teatro y su doble (1938), plantea que el arte escénico debe recuperar el poder de lo sagrado, no en un sentido religioso, sino como experiencia radical de presencia: una comunión entre cuerpo, gesto y energía.

Su idea del “lenguaje físico” del teatro implica una rebelión contra la tiranía de la palabra. El verbo, dice Artaud, ha perdido su poder de encantamiento; ya no comunica, sino que encierra. Solo el cuerpo puede romper ese hechizo. En la danza, en la voz desbordada, en la respiración, en el silencio mismo, reside la posibilidad de una comunicación más profunda: una verdad que no puede explicarse, solo vivirse. El teatro, así, no representa el mundo, sino que lo invoca.

La influencia de Artaud transformó la historia de las artes escénicas. Su sombra se extiende desde el Living Theatre y Jerzy Grotowski hasta los experimentos de la posmodernidad escénica. Cada vez que un actor busca despojarse de la técnica para alcanzar la pureza del gesto, cada vez que una obra sacude los límites del pudor o de la razón, Artaud está presente. Su legado no es una estética, sino una ética del arte: la exigencia de que el teatro sea un acto vital, un sacrificio que revele la verdad del ser humano en su fragilidad más extrema.

En la conciencia moderna, desgarrada entre la lucidez y el vacío, el teatro de Artaud ofrece una forma de conocimiento que no pasa por la mente, sino por la carne. La escena se convierte en una herida abierta, un espacio donde lo reprimido irrumpe con violencia. En esa ruptura, el espectador no puede permanecer pasivo: se convierte en testigo y en víctima, en partícipe de una experiencia que lo desborda.

El grito de Artaud no busca respuesta, sino resonancia. Es el eco de una pregunta que aún no ha encontrado su forma: ¿cómo seguir habitando el cuerpo en un mundo que lo ha reducido a superficie? El teatro de la crueldad responde con una intuición tan simple como devastadora: solo recuperando el cuerpo podremos recuperar la verdad.

De la herida a la escena: el legado del teatro de la crueldad en la posmodernidad

El teatro de Antonin Artaud no terminó con su muerte; más bien, comenzó verdaderamente después de ella. Como sucede con las obras que nacen demasiado pronto, su pensamiento germinó en los márgenes, esperando que el tiempo lo alcanzara. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa contempló los escombros de su propia razón, el teatro encontró en Artaud un profeta de la catástrofe. Su llamado a destruir la ilusión, a devolver al arte la intensidad del rito, resonó como una respuesta visceral a la devastación del siglo. Lo que el mundo había vivido en los campos de batalla y en los campos de concentración era precisamente esa “crueldad” que Artaud había anunciado: la revelación de lo real en su forma más insoportable.

El teatro posbélico se convirtió así en una búsqueda de autenticidad. Los creadores comprendieron que ya no bastaba con contar historias: era necesario exponer la herida, hacer del escenario un espacio de verdad. Desde el Living Theatre de Julian Beck y Judith Malina, que proponía un teatro comunitario y corporal, hasta Jerzy Grotowski, quien llevó la escena a su grado más ascético en la búsqueda del “actor santo”, la influencia de Artaud se extendió como una corriente subterránea que unía distintas generaciones. En todos ellos había una misma intuición: el teatro debía ser una experiencia transformadora, tanto para el actor como para el espectador.

El siglo XX avanzó entre dos tensiones que marcaron las artes escénicas: la necesidad de despojar al teatro de su artificio y, al mismo tiempo, la conciencia de que toda escena es construcción. El resultado fue una paradoja fecunda: el teatro se volvió más consciente de sí mismo, más crítico, más fragmentario. En esta línea, los experimentos de Tadeusz Kantor, Peter Brook o Heiner Müller prolongaron la herencia de Artaud, cada uno a su modo. Brook, por ejemplo, retomó la idea del “espacio vacío” como punto de partida: un teatro que no necesita decorados ni ornamentos, solo la energía viva de los cuerpos y la mirada del público. Kantor, por su parte, exploró la memoria y la muerte, convirtiendo el escenario en una especie de mausoleo donde los fantasmas del pasado vuelven a vivir por un instante.

La posmodernidad trajo consigo una nueva crisis: la del sentido. Si el siglo XIX había confiado en la representación y el siglo XX en la revelación, el teatro posmoderno se enfrenta a la imposibilidad de creer en una verdad única. La escena se fragmenta, se ironiza, se vuelve autoconsciente. Sin embargo, en ese escepticismo también persiste el eco de Artaud: la búsqueda de una experiencia que, aunque ya no se reclame sagrada, sigue queriendo ser intensa, viva, corporal.

Los dramaturgos posdramáticos —como Rodrigo García, Heiner Goebbels o Sarah Kane— retomaron la “crueldad” artaudiana en clave contemporánea: no como rito metafísico, sino como confrontación directa con la violencia social y mediática. El escenario ya no representa el horror, lo reproduce, lo incorpora. En obras donde se mezclan video, objetos cotidianos, acciones extremas o fragmentos de texto inconexos, el teatro se vuelve un espacio de choque entre el arte y la vida. Esa es la herencia de Artaud: haber enseñado que la escena no debe esconder la herida, sino exponerla hasta que duela.

En la posmodernidad, el cuerpo del actor se convierte en el lugar donde la historia se inscribe. No se trata de un cuerpo que interpreta, sino de un cuerpo que padece, que se ofrece como superficie sensible para el conflicto. La violencia ya no es solo un tema, sino un lenguaje. Rodrigo García, por ejemplo, lleva esta idea hasta el límite: sus obras hacen del exceso, del grito y del absurdo una forma de poesía escénica. Allí donde el teatro tradicional buscaba empatía, él busca incomodidad; donde antes había narración, ahora hay impacto.

En ese tránsito del rito al performance, de la crueldad al desencanto, el teatro posmoderno conserva algo esencial del pensamiento artaudiano: la convicción de que la escena no es un refugio estético, sino un campo de batalla de la conciencia. En una sociedad saturada de imágenes y discursos, el teatro se convierte en un espacio donde lo real puede, al menos por un instante, volver a respirarse.

Lo que Artaud propuso como una revolución espiritual del teatro —un retorno al cuerpo, a la vibración, a la experiencia inmediata— encuentra en la posmodernidad una expresión fragmentada pero persistente. La crueldad ya no se manifiesta en la peste o en el grito, sino en la apatía, en el ruido mediático, en la banalidad de la violencia cotidiana. El teatro, al confrontar esa nueva forma de vacío, prolonga la herida: la hace visible, la convierte en materia estética.

Así, la herencia de Artaud no se mide por las obras que lo citan o lo reinterpretan, sino por la intensidad con que su pensamiento sigue perturbando la escena contemporánea. Su teatro no fue una teoría, sino un virus: una infección que sigue mutando, que contamina cada intento de volver al teatro como simple entretenimiento. En cada gesto radical, en cada ruptura de la cuarta pared, en cada cuerpo que se arriesga en el escenario, late todavía su deseo de hacer del arte una experiencia de vida y de conciencia.

“El teatro de Rodrigo García no representa la violencia: la revela como la forma más cotidiana del vacío.”

Rodrigo García: la violencia como espejo del vacío contemporáneo

Si Antonin Artaud buscó liberar al teatro de la palabra y devolverle su potencia ritual, Rodrigo García ha llevado ese impulso a un territorio donde la espiritualidad ha sido sustituida por el ruido del consumo. Su teatro es el eco distorsionado de la crueldad artaudiana, una crueldad que ya no surge de la peste o del mito, sino de la saturación contemporánea: la publicidad, la velocidad, la indiferencia. En su obra, la violencia no se representa como un espectáculo, sino como una forma de verdad. Frente a la pasividad del espectador posmoderno —acostumbrado a ver la tragedia convertida en producto—, García propone una escena que incomoda, irrita, hiere.

Nacido en Argentina y formado en España, Rodrigo García ha construido un lenguaje escénico que desarma las convenciones teatrales. Sus textos están compuestos por fragmentos, monólogos dislocados, acciones físicas extremas y un uso del espacio que desafía cualquier noción de orden. En obras como La historia de Ronald, el payaso de McDonald’s o Gólgota Picnic, el escenario se convierte en un campo de confrontación: los actores manipulan comida, objetos industriales, televisores, mientras recitan frases cargadas de ironía y desencanto. La vida cotidiana se revela como una parodia grotesca, donde el placer y la violencia son dos caras de la misma alienación.

En García no hay héroes ni personajes tradicionales; hay cuerpos que actúan, que se exponen, que estallan. Su teatro hereda de Artaud el rechazo a la representación psicológica y la búsqueda de un lenguaje físico, pero añade un elemento fundamental: el contexto contemporáneo, saturado de imágenes y mercancías. La crueldad de nuestro tiempo, parece decirnos, no proviene de un orden trascendente, sino de la banalidad de lo visible. La violencia ya no necesita máscara: está en la publicidad, en la política, en el consumo, en la indiferencia generalizada.

En Gólgota Picnic (2011), por ejemplo, García confronta la iconografía cristiana con la cultura del bienestar. En un escenario cubierto de hamburguesas, los actores tocan fragmentos de Haydn mientras recitan textos sobre la hipocresía, la fe y el placer. El resultado es un teatro del exceso, donde lo sagrado y lo vulgar se confunden. La blasfemia, lejos de ser una provocación gratuita, funciona como un espejo del vacío espiritual de la modernidad. En esa tensión entre lo sublime y lo obsceno, García actualiza el principio artaudiano: el arte como experiencia que sacude al espectador hasta el límite de su tolerancia.

El cuerpo ocupa, una vez más, el centro de la escena. Pero a diferencia del cuerpo trágico o ritual que imaginaba Artaud, el cuerpo de García es un cuerpo descompuesto, hiperconsumido, saturado de estímulos. Es el cuerpo del sujeto contemporáneo, atravesado por la publicidad, por el hambre y por el exceso. Cuando un actor en escena devora compulsivamente comida o destroza objetos, no está representando una locura ajena: está mostrando la locura estructural del sistema en el que vivimos. El teatro se vuelve espejo, pero no un espejo que tranquiliza: uno que devuelve una imagen insoportable de nuestra cotidianidad.

La violencia en Rodrigo García no busca provocar escándalo, sino verdad. Su teatro no es moralista ni político en el sentido tradicional, sino existencial. Nos obliga a reconocer la violencia que habita en los gestos mínimos, en los hábitos que consideramos inocentes. Como en Artaud, la crueldad es una forma de conocimiento: una manera de romper la indiferencia. En un mundo donde todo puede verse pero nada parece sentirse, el teatro se convierte en un acto de resistencia emocional.

Rodrigo García asume la paradoja de la escena contemporánea: ¿cómo conmover a un público acostumbrado a la saturación visual? Su respuesta es radical: intensificando la experiencia, llevando el cuerpo al límite, haciendo del desbordamiento una forma de revelación. En ese sentido, su obra puede leerse como una continuación del “teatro de la crueldad” en tiempos de hiperrealidad. Si Artaud buscaba devolver al espectador su cuerpo, García busca devolverle su incomodidad, su capacidad de reaccionar, de implicarse.

En sus obras, el espectador ya no puede refugiarse en la distancia estética. La escena lo interpela, lo ensucia, lo expone. En lugar de ofrecer un relato coherente, García propone una acumulación de fragmentos que imitan el caos de la vida contemporánea. Su teatro es la crónica de un mundo que ha perdido su centro, pero que sigue buscando un sentido entre los escombros. Allí, en medio del ruido y del exceso, la escena se vuelve un espacio de lucidez.

Rodrigo García prolonga el legado de Artaud no porque imite su lenguaje, sino porque comparte su impulso más profundo: hacer del teatro un acto vital. En la violencia, en la ironía, en la desmesura, hay un deseo de despertar al espectador de su sueño anestesiado. Lo que en Artaud era peste, en García es saturación; lo que antes era trance, hoy es colapso. Pero la función sigue siendo la misma: confrontar al público con su propia conciencia, con la imposibilidad de seguir viviendo sin mirar el abismo.

El espectador cómplice: ética y experiencia en la escena posdramática

El teatro contemporáneo ha transformado de manera radical la posición del espectador. Durante siglos, la escena funcionó bajo una estructura jerárquica: el público observaba, el actor actuaba, y entre ambos se mantenía la distancia de la representación. La modernidad teatral, sin embargo, erosionó esa frontera. Desde Artaud hasta los experimentadores posdramáticos, la idea de espectador como testigo pasivo fue sustituida por una figura nueva: el cómplice, aquel que participa del acontecimiento escénico no como simple observador, sino como cuerpo presente, interpelado y vulnerable.

La ruptura de la “cuarta pared” no fue solo un gesto formal, sino una revolución de sentido. El espectador ya no está protegido por la oscuridad de la sala; la escena lo ilumina, lo confronta, lo incluye. En las obras de Rodrigo García, de Rimini Protokoll o de Romeo Castellucci, el público deja de ser un receptor de mensajes para convertirse en parte del dispositivo teatral. A veces, esta participación es literal —cuando se le invita a subir al escenario, a decidir el curso de la acción, a tocar o ser tocado—, pero más profundamente, es simbólica: el espectador siente que su presencia tiene peso, que el acontecimiento no puede existir sin él.

La ética del teatro posdramático no se basa en el contenido moral de las obras, sino en la responsabilidad que genera la experiencia. Artaud ya había anticipado esta dimensión cuando afirmaba que el teatro debía ser “una comunión, no un espectáculo”. Lo que se busca no es convencer al espectador de una idea, sino despertarlo, obligarlo a verse en la escena. De ahí la violencia de ciertas puestas en escena, la incomodidad que provocan, el desconcierto que generan: son estrategias para romper la pasividad, para devolver a la experiencia teatral su dimensión viva.

La complicidad del espectador implica una nueva forma de conciencia. Al ser interpelado directamente, el público deja de ser un sujeto externo y se convierte en parte del proceso de creación de sentido. En lugar de buscar una historia coherente, asiste a un acto que sucede en tiempo real, irrepetible. Su mirada, su respiración, su reacción son parte del tejido escénico. Esta relación transforma la ética del teatro: ya no se trata de representar la realidad, sino de compartir una experiencia que la cuestiona.

En la escena posdramática, el espectador también se enfrenta a su propia incomodidad. La violencia simbólica, el exceso, la exposición del cuerpo, o incluso la aparente banalidad de algunas acciones, lo colocan frente a sus límites de empatía y tolerancia. En ese sentido, la crueldad de Artaud adquiere un nuevo significado: no se trata de infligir dolor, sino de obligar a sentir. El teatro se vuelve un espacio donde la anestesia emocional del mundo contemporáneo puede resquebrajarse, aunque sea por un instante.

Esa nueva relación entre escena y público redefine la función política del teatro. Ya no se busca educar o transmitir un mensaje ideológico, como en el teatro didáctico de Brecht, sino abrir un espacio de experiencia crítica. En el encuentro entre actor y espectador se produce un tipo de conocimiento que no puede formularse en conceptos: es un saber del cuerpo, de la presencia. Cada gesto, cada silencio, cada mirada compartida revela algo sobre la condición humana en su estado más desnudo.

Rodrigo García lleva esta dinámica al extremo. Su teatro no da tiempo al espectador de refugiarse en la distancia estética: lo enfrenta a un torrente de imágenes y palabras que lo obligan a decidir qué hacer con lo que ve. No hay neutralidad posible. En sus obras, mirar es una forma de implicarse. Quien observa un cuerpo que se degrada, un gesto de exceso, un acto absurdo, no puede salir indemne: ha participado de una ceremonia que le exige repensar su propia posición ante la violencia y el deseo.

El espectador cómplice encarna, así, la conciencia moderna que el teatro busca interpelar. Ya no se trata de enseñar ni de consolar, sino de acompañar en la intemperie. En un mundo donde la experiencia parece diluirse entre pantallas, el teatro ofrece una presencia irreductible: un encuentro real, aunque incómodo. Esa experiencia, por mínima que sea, tiene un poder subversivo, porque nos recuerda que aún somos cuerpos, que aún podemos sentir, que aún existe un espacio donde la verdad no se reduce a información.

En la escena posdramática, la complicidad entre actor y espectador redefine el sentido mismo del arte. No hay representación, solo acontecimiento. No hay distancia, solo contagio. Y en ese contagio —que puede ser dolor, risa, asco o emoción— el teatro cumple su función más profunda: ser un espejo que no refleja, sino que transforma.

“El espectador contemporáneo ya no contempla: respira, reacciona, se ensucia. Es parte de la escena que lo desborda.”

Reflexiones finales: el teatro como conciencia viva

El teatro, desde sus orígenes rituales hasta sus formas más experimentales, ha sido un espejo en el que la humanidad se contempla para comprender su propia fractura. En la modernidad —esa época marcada por la pérdida de certezas, la multiplicación de los discursos y la soledad del sujeto—, el arte escénico ha intentado restituir una experiencia de presencia que el pensamiento racional había disuelto. Artaud y Rodrigo García, separados por décadas y contextos, convergen en una misma intuición: el teatro no debe representar el mundo, sino enfrentarlo. Su tarea no es ofrecer consuelo ni orden, sino devolvernos el vértigo de existir.

El teatro de la crueldad fue, en su momento, un grito contra la domesticación del arte. Artaud lo concibió como un espacio de choque entre lo visible y lo invisible, entre el cuerpo y el espíritu, entre la palabra y su destrucción. La posmodernidad, heredera de su fuego, transformó esa visión en una multiplicidad de formas, donde la escena se volvió fragmento, ruina, cuerpo extendido. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo puede el teatro seguir siendo verdadero en un mundo saturado de imágenes falsas?

Rodrigo García, con su poética del exceso y la confrontación, responde desde la rabia y la ternura. En sus obras, el teatro se vuelve un territorio donde la belleza y la brutalidad conviven, donde el cuerpo es campo de batalla y al mismo tiempo refugio. Al exponer al espectador a la incomodidad, García reactiva la función política del teatro: recordarnos que ver implica asumir responsabilidad. No se trata de provocar por el mero gesto, sino de invocar una forma de lucidez que solo la experiencia viva puede producir.

El teatro contemporáneo ya no busca una catarsis en el sentido clásico. No hay purificación, sino exposición. No hay armonía, sino fractura. Pero en esa fractura se encuentra algo esencial: la posibilidad de volver a sentir. Frente al ruido mediático, la escena ofrece silencio; frente a la distancia, presencia; frente a la mentira del espectáculo, la verdad del instante. En cada obra que rompe con la pasividad del público, en cada gesto que incomoda o conmueve, late el eco de Artaud: el deseo de que el teatro vuelva a ser necesario como lo es el aire o la fiebre.

Esta conciencia viva que el teatro encarna no pertenece solo al actor o al espectador, sino al acontecimiento que ambos crean. Allí donde se cruzan el cuerpo, la palabra y la mirada, nace un pensamiento que no pasa por el discurso, sino por la experiencia. Un pensamiento que no pretende explicar el mundo, sino sentirlo. En ese sentido, el teatro sigue siendo, incluso en la era digital, una forma de resistencia: un acto de fe en la presencia, en la vulnerabilidad, en el encuentro.

La modernidad escénica, desde Artaud hasta García, ha demostrado que el teatro no necesita representar para ser verdadero. Basta con que suceda. En ese “suceder” se condensa su fuerza ética y su potencia política. Lo que importa no es el mensaje, sino el temblor. No la historia, sino la vibración que deja en quien la vive. El teatro, cuando logra tocar esa fibra, se convierte en un espacio de conciencia —no de ideas, sino de existencia.

La escena contemporánea, en su multiplicidad, confirma que el arte sigue siendo un laboratorio de lo humano. Entre la crueldad y la compasión, entre la rabia y la belleza, el teatro continúa siendo el lugar donde la humanidad se mira sin disfraz. Y quizás, al hacerlo, descubre algo que ninguna otra forma de pensamiento puede ofrecer: la certeza de que seguimos vivos.

Bibliografía

Artaud, Antonin. El teatro y su doble. Traducción de José Vicente Peiró. Madrid: Ediciones Cátedra, 2016.

Brook, Peter. El espacio vacío. Buenos Aires: Sudamericana, 1973.

Castellucci, Romeo. Sobre el concepto de rostro en el hijo de Dios. Milán: Socìetas Raffaello Sanzio, 2010.

Fischer-Lichte, Erika. The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics. Londres: Routledge, 2008.

García, Rodrigo. Cenizas escogidas (1991–2011). Madrid: La Uña Rota, 2014.

Grotowski, Jerzy. Hacia un teatro pobre. Madrid: Siglo XXI Editores, 2009.

Lehmann, Hans-Thies. Teatro posdramático. Traducción de Luis Ferrero Carracedo. Buenos Aires: Paso de Gato, 2013.

Pavis, Patrice. Diccionario del teatro. Madrid: Paidós, 2000.

Schechner, Richard. Performance Theory. Nueva York: Routledge, 2006.Bibliografía

Artaud, Antonin. El teatro y su doble. Traducción de José Vicente Peiró. Madrid: Ediciones Cátedra, 2016.

Brook, Peter. El espacio vacío. Buenos Aires: Sudamericana, 1973.

Castellucci, Romeo. Sobre el concepto de rostro en el hijo de Dios. Milán: Socìetas Raffaello Sanzio, 2010.

Fischer-Lichte, Erika. The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics. Londres: Routledge, 2008.

García, Rodrigo. Cenizas escogidas (1991–2011). Madrid: La Uña Rota, 2014.

Grotowski, Jerzy. Hacia un teatro pobre. Madrid: Siglo XXI Editores, 2009.

Lehmann, Hans-Thies. Teatro posdramático. Traducción de Luis Ferrero Carracedo. Buenos Aires: Paso de Gato, 2013.

Pavis, Patrice. Diccionario del teatro. Madrid: Paidós, 2000.

Schechner, Richard. Performance Theory. Nueva York: Routledge, 2006.