El eco de la ansiedad

“The machines are taking over, and we’re letting them, because they make it easier not to think.” — Thom Yorke, entrevista con Rolling Stone (1997)

Artículos

Sabak' Ché | Noviembre 2025

El eco de la ansiedad:

el rock como espejo de la angustia moderna, de Pink Floyd a Radiohead

Sabak' Ché

Durante la grabación de The Wall (1979), Roger Waters de Pink Floyd mandó construir literalmente un muro de ladrillos entre la banda y el público durante sus conciertos. Décadas más tarde, Thom Yorke de Radiohead confesó haber sentido una alienación similar tras el éxito de OK Computer (1997), cuando la banda se rehusó a seguir los patrones de la industria y se recluyó para crear Kid A. Ambas decisiones, separadas por veinte años, nacen del mismo sentimiento: la necesidad de levantar muros frente a un mundo que devora al individuo.

Abstract

Este ensayo explora el papel del rock como espejo de la angustia moderna, analizando la obra de Pink Floyd y Radiohead como dos expresiones complementarias de un mismo malestar histórico. Desde la alienación industrial de mediados del siglo XX hasta la despersonalización digital del siglo XXI, el rock ha funcionado como una forma de conciencia crítica ante los efectos deshumanizantes del progreso.

Pink Floyd transformó la opresión visible del sistema moderno —el trabajo, la guerra, la educación— en metáforas sonoras de encierro y ruptura; mientras que Radiohead, heredero de esa sensibilidad, trasladó la reflexión hacia un contexto dominado por la tecnología, donde la angustia se manifiesta a través de la disolución del yo y la saturación informativa.

Ambas bandas articulan, cada una en su tiempo, una poética del desencanto: una música que no busca consuelo, sino lucidez. El ensayo sostiene que el rock, más allá de su dimensión estética, actúa como una conciencia de la modernidad, capaz de revelar las grietas emocionales y existenciales que el discurso del progreso intenta ocultar. En un mundo saturado de ruido y promesas de conexión, la voz del rock persiste como un eco de humanidad, una memoria sonora de nuestra propia vulnerabilidad.

“The machines are taking over, and we’re letting them, because they make it easier not to think.”

— Thom Yorke, entrevista con Rolling Stone (1997)

El ruido del siglo XX: modernidad, crisis y nacimiento del rock

El siglo XX nació con una promesa y una herida. La promesa del progreso ilimitado —la idea de que la ciencia, la industria y la razón conducirían a la humanidad hacia un futuro de bienestar y armonía— se vio acompañada por la herida de una profunda despersonalización. A medida que las ciudades crecían y las máquinas reemplazaban los gestos humanos, el individuo comenzó a sentirse desplazado dentro del sistema que él mismo había creado. La modernidad, en lugar de liberar, impuso una nueva forma de esclavitud: la del rendimiento, la velocidad y la productividad.

En ese paisaje de fábricas y autopistas, el ruido se convirtió en metáfora del mundo. El siglo XX fue, en buena medida, el siglo del ruido: ruido de motores, de multitudes, de guerras y de pantallas. De ese ruido nació el rock. No como un simple género musical, sino como un grito de respuesta. Desde sus orígenes en los años cincuenta y sesenta, el rock fue una manera de habitar la angustia, de traducir la confusión en ritmo, de hacer audible el descontento. Fue el eco de una generación que, al mirar el futuro, solo encontraba vacío.

El contexto que dio forma a Pink Floyd y, posteriormente, a Radiohead, es el de una modernidad que se fractura. En el Reino Unido de la posguerra, la euforia del progreso técnico se mezclaba con el desencanto de una sociedad que empezaba a descubrir su propio sinsentido. El rock británico se convirtió entonces en una especie de espejo cultural: mientras el Estado promovía la estabilidad y la eficiencia, los músicos denunciaban el aburrimiento, la alienación y la falta de autenticidad que esa estabilidad imponía. En ese sentido, el rock no fue únicamente una música de rebeldía, sino también una música de diagnóstico: revelaba las grietas de la modernidad industrial y sus efectos psicológicos sobre el individuo.

Pink Floyd apareció en plena efervescencia psicodélica, pero su mirada fue más oscura y analítica. A través de obras como The Dark Side of the Moon o The Wall, el grupo no solo retrató la alienación de su tiempo, sino que la amplificó hasta volverla casi insoportable. Radiohead, en cambio, surgió en un mundo ya dominado por la tecnología digital, donde la angustia no provenía tanto de las fábricas y los muros, sino de los algoritmos, las pantallas y la sensación de vivir dentro de una máquina que no se detiene. Entre Pink Floyd y Radiohead se extiende toda la historia de la angustia moderna: del ruido de las fábricas al zumbido de las redes, del aislamiento físico al mental.

El rock, entonces, se convierte en una especie de espejo roto donde el individuo moderno se reconoce fragmentado. Cada riff, cada distorsión, cada letra cargada de desencanto funciona como un testimonio de la imposibilidad de reconciliar al ser humano con el mundo que construyó. Su lenguaje es el del exceso, la saturación y el eco: una poética del colapso. Pero en ese colapso hay también una forma de verdad. El rock no busca consolar, sino revelar; no ofrece salida, sino conciencia. Y esa conciencia, aunque dolorosa, es también una forma de resistencia.

A lo largo de las siguientes secciones, esta tensión —entre progreso y deshumanización, entre sonido y silencio— se volverá el hilo conductor que unirá a Pink Floyd y Radiohead como dos caras de una misma angustia. Ambos grupos, con sus diferencias generacionales y estéticas, hablan de un mismo miedo: el de vivir en un mundo donde el ser humano, pese a su poder tecnológico, ha perdido la capacidad de reconocerse en el reflejo de su propia creación.

“El muro que levantamos para protegernos del mundo termina convirtiéndose en el mundo mismo.”

Pink Floyd: el sonido de la alienación industrial y la pérdida del yo

Hablar de Pink Floyd es hablar del sonido del aislamiento. Pocas bandas han logrado traducir con tanta precisión la sensación de estar atrapado dentro de un sistema que devora a quienes lo habitan. Desde los primeros compases de The Dark Side of the Moon (1973) hasta la monumental construcción de The Wall (1979), el grupo británico convirtió la angustia moderna en un lenguaje sonoro. Lo que en otras épocas se expresaba con palabras o pintura, Pink Floyd lo convirtió en atmósfera: un universo auditivo donde la tecnología, la soledad y la locura se confunden hasta disolverse.

El contexto histórico en el que surge The Dark Side of the Moon es crucial. A inicios de los setenta, el optimismo de la posguerra comenzaba a resquebrajarse. Las promesas del progreso industrial y la expansión económica se enfrentaban a una nueva conciencia del vacío: el ser humano, rodeado de comodidades materiales, empezaba a sospechar que su vida carecía de sentido. Pink Floyd canalizó ese malestar colectivo en una obra que no era solo un álbum, sino un viaje introspectivo. Las canciones se entrelazan en una secuencia que describe el ciclo vital de un individuo enfrentado a la alienación del mundo moderno: el tiempo, la rutina, el dinero, la muerte.

En Time, los relojes que marcan la entrada de la canción no son solo un recurso sonoro: son una metáfora de la existencia medida, del cuerpo disciplinado por la maquinaria del reloj industrial. En Money, los sonidos del efectivo y la caja registradora se transforman en un ritmo hipnótico, casi opresivo, que recuerda que el capitalismo ha convertido cada segundo en mercancía. Y en Brain Damage, la locura no es una excepción, sino el desenlace lógico de una vida sometida a la presión del sistema. Como escribió Roger Waters años después: “La locura es una reacción sana a un mundo enfermo.”

The Wall, en cambio, lleva esa alienación a su máxima expresión. Es la historia de Pink, un músico que levanta un muro entre él y el mundo para protegerse del dolor, pero que termina prisionero detrás de él. A través de esta figura, Pink Floyd construye una alegoría del individuo moderno: un ser que busca seguridad a través del aislamiento, sin notar que el aislamiento mismo se convierte en su condena. El muro, en este sentido, es una metáfora doble. Representa tanto las barreras sociales —el sistema educativo, la autoridad, la guerra, la industria cultural— como las barreras internas que el propio sujeto erige para sobrevivir.

El estilo visual y escénico de Pink Floyd reforzaba esta lectura. En los conciertos de The Wall, la banda literalmente desaparecía detrás de una estructura de ladrillos que se levantaba durante la función. El público, en lugar de ver a los músicos, contemplaba su ausencia. Era una puesta en escena radical de la alienación: la comunicación se volvía imposible, el espectáculo se transformaba en su propia negación.

Musicalmente, Pink Floyd utilizó los recursos de la tecnología —sintetizadores, grabaciones de voz, efectos sonoros— para representar el carácter maquínico del mundo contemporáneo. Pero esa misma tecnología servía también para expresar la nostalgia de lo humano. Entre los sonidos electrónicos emergía siempre una guitarra melancólica, un eco de voz, un suspiro. En esa tensión entre lo mecánico y lo emotivo reside la esencia de su obra: una lucha constante entre el ser y el sistema.

A nivel simbólico, Pink Floyd retrata la alienación industrial como un espejo roto de la identidad. Sus personajes —el trabajador, el artista, el soldado— ya no saben quiénes son. El mundo los ha reducido a funciones. Sin embargo, en su desesperación hay una forma de lucidez. The Dark Side of the Moon y The Wall no solo muestran la enfermedad, también la revelan. Y en ese acto de revelar, de hacer visible la herida, reside el poder político y poético del rock: no curar, sino recordar que algo está profundamente mal.

Radiohead: tecnología, deshumanización y la angustia digital

Si Pink Floyd fue la voz de una generación atrapada entre los muros de la sociedad industrial, Radiohead se convirtió en el eco de un mundo dominado por los circuitos y las pantallas. Su música nace en un tiempo distinto, pero su diagnóstico es el mismo: la alienación del ser humano frente a un sistema que ya no entiende, pero del que depende. A finales del siglo XX, la angustia moderna encontró un nuevo rostro: el de la tecnología que prometía conexión, pero sembraba desconexión. Radiohead tradujo esa paradoja en un sonido donde lo humano y lo artificial conviven en tensión constante.

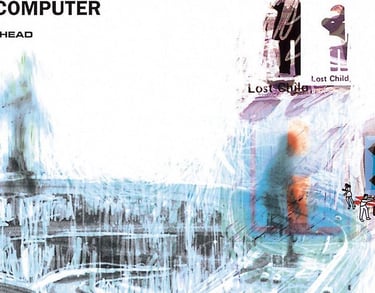

El punto de inflexión llegó con OK Computer (1997), un álbum que anticipó —con una lucidez casi profética— el malestar del nuevo milenio. Mientras la sociedad celebraba el avance tecnológico, Thom Yorke y su banda componían canciones sobre el miedo a volverse irrelevantes, sobre la sensación de ser observados por máquinas que nunca duermen. Paranoid Android, con sus múltiples secciones y cambios de ritmo, se asemeja a una pesadilla fragmentada, una sinfonía del desconcierto donde la voz humana parece perderse entre distorsiones digitales. En No Surprises, la calma melódica se contrapone a una letra devastadora: la resignación frente a un mundo que exige sonreír mientras uno se hunde lentamente.

Radiohead comprendió que el siglo XXI no sería el de las fábricas, sino el de las pantallas. El ruido ya no provenía del acero o de los motores, sino del flujo incesante de información. En Kid A (2000), la banda decidió romper con las estructuras tradicionales del rock y adentrarse en un territorio más abstracto, dominado por sonidos electrónicos y voces procesadas. Muchos criticaron ese cambio, pero en realidad se trataba de una evolución coherente: si el mundo había cambiado, la música debía cambiar con él. En Kid A, la deshumanización se vuelve estética. La voz de Yorke, distorsionada por vocoders y sintetizadores, ya no expresa con claridad: murmura, se disuelve, como si el sujeto se diluyera en la corriente digital.

El álbum es una metáfora de la era de la información: fragmentaria, fría, impersonal. Canciones como Everything in Its Right Place o Idioteque no ofrecen narrativas lineales, sino fragmentos de una conciencia desbordada. “Ice age coming, let me hear both sides,” canta Yorke, anticipando la confusión de un mundo donde la verdad se disuelve entre versiones y algoritmos. La angustia ya no proviene de la opresión visible del sistema industrial, sino del vértigo invisible de la red. El individuo moderno ya no está encerrado tras un muro: está atrapado en un flujo continuo de datos.

Pero Radiohead no se limita a denunciar. Su arte busca comprender el vacío emocional de la hiperconectividad. En Amnesiac (2001) y Hail to the Thief (2003), la banda continúa explorando la ansiedad de una humanidad que se ha vuelto espectadora de sí misma. La voz de Yorke se vuelve cada vez más etérea, menos personal, como si hablara desde un lugar donde la identidad se ha vuelto un eco. Es el sonido de un mundo donde la tecnología no solo nos rodea, sino que nos constituye.

En ese sentido, Radiohead es heredero directo de Pink Floyd, pero su escenario es más abstracto: si The Wall representaba la alienación a través del aislamiento físico, Kid A y OK Computer la expresan mediante la disolución del yo en el espacio digital. Ambas formas de angustia son hijas del mismo mal: la imposibilidad de ser plenamente humano en un mundo que valora más la eficiencia que la empatía.

Paradójicamente, en su aparente frialdad, la música de Radiohead conserva una ternura oculta. Entre los sonidos sintéticos y las letras enigmáticas, late una nostalgia por lo humano. Es una música que no busca esperanza, pero tampoco se rinde. Como si en cada nota distorsionada hubiese una súplica: recordar que, incluso dentro de la máquina, aún hay alguien que siente.

“El muro se derrumbó, pero detrás de él no había libertad: solo un vacío con forma de multitud.”

El individuo entre la multitud: del muro al vacío

Entre Pink Floyd y Radiohead se extiende una misma pregunta que adopta formas distintas según la época: ¿qué significa ser uno mismo en un mundo que exige disolverse en la multitud? Desde los muros de ladrillo de The Wall hasta los sonidos etéreos y fragmentados de Kid A, el individuo moderno ha transitado de una angustia sólida a una líquida, de un encierro material a un vacío interior. En ambos casos, el resultado es el mismo: la pérdida del yo.

En la era industrial, la alienación tenía contornos definidos. El trabajador estaba separado del producto de su trabajo, el ciudadano de las decisiones del Estado, el artista de su público. Era una angustia visible, tangible, con causas que podían señalarse. El muro de Pink Floyd representaba ese límite concreto entre el sujeto y el mundo. Pero a medida que la modernidad se transformó en posmodernidad, el muro se desvaneció. El individuo ya no está aislado físicamente; está rodeado, absorbido, conectado hasta el agotamiento. En este nuevo paisaje, el vacío no se construye con ladrillos, sino con estímulos.

El rock, en su tránsito de los setenta a los dos mil, refleja esa mutación del malestar. Mientras The Wall mostraba la necesidad de romper con la opresión social y emocional, Kid A expone un nuevo tipo de prisión: la del sujeto que ya no sabe dónde empieza ni dónde termina. En el mundo digital, la identidad se convierte en un flujo constante, un conjunto de máscaras cambiantes que se adaptan a las exigencias de la red. El yo, antes oprimido por estructuras rígidas, ahora se disuelve en la flexibilidad absoluta. Y sin embargo, la angustia persiste.

En esa tensión, el rock actúa como conciencia crítica. Las letras de Thom Yorke —“I’m not here, this isn’t happening” en How to Disappear Completely— dialogan con las imágenes de alienación de Roger Waters. Ambas expresan el mismo deseo: escapar de un mundo que ha perdido contacto con lo real. Pero mientras Waters levantaba un muro para protegerse, Yorke intenta desvanecerse por completo. El primero busca una frontera; el segundo busca el silencio. Ambos gestos son respuestas al mismo malestar: la imposibilidad de vivir plenamente en un tiempo donde todo se mide, se observa y se reproduce.

El individuo contemporáneo no se enfrenta ya a una autoridad visible, sino a una multiplicidad de sistemas invisibles. La tecnología promete autonomía, pero impone dependencia. La comunicación promete cercanía, pero produce ruido. La libertad prometida por la modernidad se convierte en una paradoja: el sujeto puede ser todo, pero no puede ser nadie. En este escenario, la angustia se vuelve difusa, pero omnipresente.

El paso “del muro al vacío” marca también una transformación en la sensibilidad artística. Si Pink Floyd utilizaba estructuras narrativas claras, Radiohead fragmenta la forma; si el primero apelaba al relato personal de Pink, el segundo renuncia a cualquier protagonista estable. Es el reflejo de una época donde la experiencia humana se ha vuelto discontinua. No hay un solo yo, sino múltiples fragmentos que se encienden y apagan al ritmo del mundo.

El rock, en su evolución, ha sido testigo y portavoz de esta desintegración. Lo que alguna vez fue un canto de rebeldía se convirtió en un lenguaje de introspección. Lo que fue grito, hoy es susurro. Pero ambos gestos —el del grito y el del susurro— comparten una misma función: mantener viva la conciencia del dolor, no dejar que la normalidad borre la experiencia de la pérdida. El rock moderno ya no pretende cambiar el mundo; intenta, al menos, recordarnos que algo se ha perdido en el proceso.

El eco contemporáneo: del desencanto al silencio

El siglo XXI heredó del rock no solo su sonido, sino su diagnóstico. La angustia moderna que Pink Floyd y Radiohead convirtieron en materia estética continúa latiendo en las generaciones posteriores, aunque ya sin la fe en la rebelión que animó a las anteriores. El desencanto se ha vuelto norma, y el silencio —más que el grito— se ha convertido en el signo de nuestra época. Vivimos en una era donde el ruido es constante, pero donde pocas cosas realmente se dicen. En ese contexto, el eco del rock sigue resonando, no como una promesa de liberación, sino como un recordatorio de la herida.

El mundo contemporáneo está saturado de estímulos: imágenes, mensajes, notificaciones. Todo comunica, pero nada dialoga. La soledad ya no proviene del aislamiento físico, sino de la sobreexposición. Como anticipó Radiohead en OK Computer, la comunicación se volvió una forma de vigilancia y el exceso de información, una nueva forma de vacío. En Fitter Happier, una voz sintetizada recita consejos de vida con un tono robótico: “Fitter, happier, more productive.” Es el mantra de una sociedad que ha hecho del bienestar una obligación y del rendimiento una forma de identidad. Lo humano queda reducido a una serie de funciones: comer sano, dormir ocho horas, producir sin pausa.

Pink Floyd había mostrado ese mismo problema desde otra trinchera. En Another Brick in the Wall, los niños cantan contra el sistema educativo que los convierte en piezas intercambiables. Medio siglo después, ese muro no se derrumba: se digitaliza. La educación, el trabajo y el entretenimiento se han fusionado en pantallas que prometen libertad, pero que vigilan cada gesto. La alienación ha alcanzado su forma más sofisticada: ya no impone desde fuera, sino que seduce desde dentro. La máquina, que antes oprimía, ahora tranquiliza. El sujeto contemporáneo se siente libre precisamente porque ha olvidado lo que significa no estar controlado.

La música, frente a ese escenario, adopta un nuevo papel. Donde antes había protesta, ahora hay introspección; donde había grito, ahora hay susurro. Bandas influenciadas por Radiohead —como Sigur Rós, Portishead, o incluso artistas electrónicos como James Blake— exploran la melancolía no como un defecto, sino como una forma de resistencia íntima. El silencio, entendido no como ausencia sino como espacio para pensar, se convierte en un gesto político. Frente a la saturación del ruido mediático, callar puede ser una manera de recuperar la voz.

Esta transformación refleja también un cambio en la sensibilidad colectiva. El rock clásico creía todavía en la posibilidad de una verdad, de una revelación que pudiera redimir al individuo. La música contemporánea, en cambio, asume que la verdad se ha fragmentado. Ya no se busca la salida, sino la conciencia del laberinto. Como dijo Thom Yorke en una entrevista durante la gira de A Moon Shaped Pool (2016): “La desesperación no desaparece, solo cambia de forma. Pero si puedes observarla con calma, tal vez empiece a transformarse en otra cosa.” Esa “otra cosa” no es esperanza, sino lucidez: el reconocimiento de que, incluso en medio del desencanto, sigue existiendo una capacidad de sentir, de escuchar, de comprender.

El eco del rock, entonces, no se extingue: se transforma en un murmullo persistente, un sonido de fondo que acompaña a la modernidad tardía. Ya no se trata de cambiar el mundo, sino de mantener encendida la conciencia de que el mundo, tal como es, produce dolor. Esa conciencia, aunque silenciosa, es una forma de dignidad.

“El rock no cura la angustia moderna, pero la hace audible: convierte el ruido del mundo en conciencia.”

Reflexiones finales: el rock como conciencia de la modernidad

El recorrido que va de Pink Floyd a Radiohead no es solo una historia musical: es la travesía de la angustia moderna a través del sonido. Cada acorde, cada distorsión, cada silencio, son huellas de un mismo proceso: el intento del ser humano por comprender su lugar en un mundo que avanza más rápido que su propia conciencia. El rock, en su mejor forma, ha sido ese espejo donde la modernidad se observa sin adornos. No es una música que busque complacer, sino que interpela; no ofrece respuestas, sino que formula preguntas que la cultura dominante prefiere evitar.

En Pink Floyd, la angustia se manifiesta como un enfrentamiento directo con las estructuras visibles de la alienación: la educación, la guerra, la industria cultural, el espectáculo. Su crítica surge desde la experiencia concreta del encierro: el muro, la rutina, el peso del sistema. En Radiohead, en cambio, esa angustia se vuelve más difusa, más abstracta, porque el enemigo ya no tiene rostro. La tecnología, el flujo de información y la hiperconectividad producen una alienación silenciosa, pero igual de devastadora. La deshumanización ya no es impuesta por la fuerza, sino aceptada por comodidad.

El rock, al poner en sonido esa desintegración, se convierte en una forma de conciencia. En un siglo dominado por la velocidad y la superficialidad, el rock nos obliga a detenernos y escuchar. Nos recuerda que, detrás del ruido y la saturación, existe un deseo profundo de sentido. A través de sus letras y texturas sonoras, Pink Floyd y Radiohead revelan lo que la sociedad intenta ocultar: la fragilidad del individuo frente a sus propias creaciones. En esa fragilidad reside la verdad de lo humano.

No es casual que ambos grupos recurran a la metáfora del muro, de la máquina o del vacío. Son símbolos que condensan la paradoja de la modernidad: construimos sistemas para protegernos del caos, pero esos mismos sistemas terminan confinándonos en nuevas formas de soledad. El rock, con su potencia emocional y su lenguaje universal, logra expresar esa contradicción sin necesidad de resolverla. Su fuerza no proviene de la claridad, sino del reconocimiento de la confusión.

Hoy, cuando la música se ha vuelto un producto más en el mercado del entretenimiento, las obras de Pink Floyd y Radiohead conservan su relevancia precisamente porque no buscan complacer. Son documentos de una época —y a la vez, advertencias para la nuestra—. Nos muestran que cada avance tecnológico implica una pérdida simbólica, que cada nueva conexión puede ser también una forma de distancia. El rock, en su dimensión más profunda, es un acto de memoria: un recordatorio de que sentir sigue siendo una forma de resistencia.

En última instancia, el valor del rock como espejo de la angustia moderna no reside solo en su capacidad de retratar el dolor, sino en su disposición a enfrentarlo sin evasión. Pink Floyd y Radiohead no ofrecen escapatorias; ofrecen lucidez. Nos invitan a escuchar el ruido del mundo hasta reconocer en él el ritmo de nuestra propia respiración. En ese gesto, hay algo profundamente humano: la persistencia del sentido incluso cuando todo parece perdido.

Bibliografía

· Blake, Mark. Comfortably Numb: The Inside Story of Pink Floyd. Da Capo Press, 2008.

· Gilmour, David, et al. The Dark Side of the Moon: The Making of the Pink Floyd Masterpiece. Omnibus Press, 2013.

· Reising, Russell. Speak to Me: The Legacy of Pink Floyd’s The Dark Side of the Moon. Ashgate, 2005.

· Randall, Mac. Exit Music: The Radiohead Story. Delta, 2000.

· Griffiths, Dai. OK Computer. Bloomsbury Academic, 2004.

· Godrich, Nigel & Yorke, Thom. Entrevistas para Rolling Stone (1997–2016).

· Frith, Simon. Sound Effects: Youth, Leisure, and the Politics of Rock ‘n’ Roll. Pantheon Books, 1981.

· Sennett, Richard. La corrosión del carácter. Anagrama, 2000.

· Bauman, Zygmunt. Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica, 2003.

· Debord, Guy. La sociedad del espectáculo. Black & Red, 1970.

· Adorno, Theodor W. Introducción a la sociología de la música. Paidós, 2009.