Después del mundo: la literatura como refugio, locura y testimonio

“Incluso el sobreviviente habla por los muertos. Escribe por aquellos que ya no pueden hablar.” — Primo Levi, Los hundidos y los salvados

En los campos de concentración, en los manicomios, en las habitaciones sin luz y en las ciudades en ruinas, hubo quienes siguieron escribiendo. La historia de la literatura está atravesada por una constante: el deseo (o la necesidad) de seguir diciendo algo cuando todo parece derrumbarse. Ya sea como resistencia, testimonio, catarsis o locura, la escritura ha sido durante siglos una forma de proteger lo que queda del espíritu humano ante el colapso. En este ensayo se explora esa función límite de la literatura: su capacidad para sostenernos frente a lo insoportable, para dar forma al vacío, y para ser, incluso en medio del caos, una forma de esperanza o de última voluntad.

Después del mundo:

la literatura como refugio, locura y testimonio

Sabak' Che

Abstract

Este ensayo explora la función límite de la literatura como refugio, testimonio y resistencia frente al colapso del mundo, ya sea interno, social o histórico. A través de una lectura hermenéutica y filosófico-literaria, se analiza cómo la escritura y la lectura persisten en contextos de ruina, locura y apocalipsis, configurando espacios de memoria, diálogo y supervivencia. Se abordan temas como la locura como frontera del lenguaje, la literatura postapocalíptica como umbral simbólico, la memoria como acto de resistencia y el silencio que permanece en lo indecible. El texto dialoga con autores como Walter Benjamin, Michel Foucault, Alejandra Pizarnik, Cormac McCarthy y Primo Levi, entre otros, para mostrar que la literatura, aun en medio del derrumbe, no sólo acompaña, sino que también afirma la presencia y la humanidad.

“Incluso el sobreviviente habla por los muertos. Escribe por aquellos que ya no pueden hablar.”

— Primo Levi, Los hundidos y los salvados

Cuando todo cae, aún se escribe

Hay un momento en que el mundo se deshace. No hablamos de un desastre colectivo o de un final anunciado por la prensa, sino de un colapso íntimo, invisible a veces, pero absoluto. En ese instante, escribir no es un lujo ni una práctica estética, sino una pulsión desesperada, un acto vital. Cuando el lenguaje no salva, al menos acompaña. Y esa compañía es, en ocasiones, lo único que queda en pie entre las ruinas.

La literatura nace en el temblor. Basta pensar en cómo los primeros textos que conocemos —como los cantos babilónicos o las elegías griegas— ya registran la pérdida, la guerra, la incertidumbre, el miedo ante el destino o el tiempo. Desde el inicio, escribir fue una manera de aferrarse al sentido, de ordenar el caos, de dejar constancia. Cuando todo se viene abajo, aún se escribe, quizá porque el alma necesita una forma de sostén que no encuentre en otro sitio.

La pluma se convierte entonces en una suerte de refugio portátil. No detiene la catástrofe, pero crea un espacio íntimo donde todavía se puede respirar. Ahí donde la vida se vuelve inhabitable, la literatura abre un umbral distinto, incluso si ese umbral es oscuro o está hecho de contradicciones. Quien escribe lo hace desde una urgencia que no obedece a la claridad sino a la necesidad.

Alejandra Pizarnik escribió sus últimos poemas desde el abismo, encerrada en su propio silencio. Kafka inventó universos imposibles mientras veía desmoronarse su cuerpo y su relación con el mundo. Clarice Lispector transformó la angustia existencial en lenguaje puro, como si la escritura pudiera darle forma a lo informe. En todos ellos —y en tantos otros— escribir no fue nunca un adorno, sino una forma de resistencia: la más solitaria, la más radical, la más íntima.

Pero también hay quienes escriben no desde el colapso personal, sino desde el derrumbe del mundo común. En los campos de concentración, en las trincheras, en las dictaduras, la escritura aparece como testimonio, como trinchera invisible. Ana Frank escribía en un diario como si pudiese salvar al menos un fragmento de humanidad. Herta Müller tejía palabras para sostenerse en la amenaza cotidiana. La literatura, en esos contextos, no pretende cambiar el mundo: se conforma con no desaparecer del todo con él.

Escribir, entonces, es un acto doble: es refugio y es también confrontación. No huye del desastre, pero lo atraviesa. Se hunde con él, pero deja un rastro. Ese rastro —a veces apenas una frase, un verso, una línea— basta para hacer que alguien, en otro tiempo, en otro derrumbe, pueda volver a respirar.

La literatura no impide la caída, pero la acompaña. Se escribe no porque el mundo esté bien, sino precisamente porque está roto. Y esa escritura —frágil, herida, a veces inconexa— puede ser lo único que se oponga al silencio.

“La escritura no cura, pero permite que el grito no se pierda del todo en el vacío.”

— Después del mundo: la literatura como refugio, locura y testimonio

Palabras contra la nada: la locura y el límite

Hay territorios donde la razón no llega. Espacios internos en los que el lenguaje se fractura, en los que la lógica cede paso a una mirada desbordada, escindida, intensa. A ese borde lo llamamos locura. Pero la locura no siempre es un silencio; a veces es un exceso de voz. Una voz que no encuentra a quién dirigirse, que no encaja en las formas establecidas, pero que insiste. Y en esa insistencia, muchas veces, aparece la escritura.

La historia de la literatura está atravesada por esa frontera inestable entre la razón y el delirio. No por romanticismo ni por mitología del genio, sino porque la escritura —como acto simbólico— es también una forma de lidiar con lo innombrable. La locura, como el colapso, fuerza los límites del lenguaje. Cuando no se puede hablar con los otros, se habla con uno mismo. Cuando el mundo ya no responde, se inventa otro mundo en las palabras.

Antonin Artaud escribió desde los márgenes de su mente, desde su cuerpo atormentado, desde el electroshock. En sus textos, la palabra no cura, pero duele con él. No hay consuelo, pero sí fuego. Artaud no pretende encontrar sentido, sino encarnar la fractura. En sus escritos, la locura no es ausencia de lenguaje, sino su descomposición viva.

La locura ha sido históricamente excluida, reducida, medicalizada, acallada. Michel Foucault demostró cómo Occidente trazó una línea tajante entre lo cuerdo y lo insensato, entre lo decible y lo imposible. Pero la literatura, una y otra vez, ha cruzado esa línea, ha oído las voces que no deben ser oídas, ha recogido los fragmentos de lo irrepresentable. La novela, el diario íntimo, la poesía son territorios donde el sujeto fragmentado puede hablar, incluso sin ser comprendido.

Piensa en Sylvia Plath y su campana de cristal. Piensa en el diario de Virginia Woolf, donde el lenguaje se tensa entre la lucidez y la fragilidad. Piensa en Fernando Pessoa, que desdobló su alma en múltiples máscaras. No es que la escritura “explique” la locura, sino que la rodea, la escucha, la deja decir. A veces, incluso la sostiene, como una cuerda que impide la caída total.

Hay algo profundamente humano en esa posibilidad: que incluso en medio del colapso mental, la palabra persista. Tal vez no para comunicar, pero sí para existir. La escritura se vuelve entonces una forma de presencia en medio de la disolución. No calma la tormenta interior, pero permite, al menos por un instante, trazar una línea en el papel y decir: “estoy aquí”.

Y sin embargo, escribir desde ese borde tiene un precio. La palabra puede ser un alivio, pero también un abismo. Quien escribe en medio del derrumbe psíquico corre el riesgo de no regresar. Porque escribir no siempre es terapéutico: puede ser una exposición, una herida abierta, un reflejo de lo insoportable. Pero aún así, hay quienes escriben. No para curarse, sino para sobrevivir.

La locura, entendida no como patología sino como exceso, como desborde, como otro modo de mirar, puede ser también una forma de ver lo que el mundo niega. En ese sentido, escribir desde la locura no es simplemente hablar del dolor: es hablar desde otro lugar del lenguaje. Un lugar que la literatura, cuando es profunda, no teme habitar.

Escribir desde las ruinas: la memoria como acto de resistencia

Cuando una ciudad es bombardeada, lo primero que se pierde es el rostro del tiempo. Las calles dejan de ser caminos y se convierten en escombros; las casas, que antes eran abrigo, ya no reconocen a sus habitantes. Pero incluso en ese paisaje de devastación, hay quien escribe. Y lo hace no sólo para recordar, sino para impedir que lo vivido desaparezca por completo. Escribir desde las ruinas no es un gesto nostálgico: es un acto de resistencia.

La memoria, cuando se transforma en palabra, no solo conserva lo perdido: también lo confronta. Frente a la máquina del olvido —ese dispositivo social que borra, que acomoda, que silencia—, la literatura levanta una voz a contrapelo. En ese sentido, escribir es pelear por el pasado, es impedir que lo vivido sea cubierto por la ceniza del tiempo. Es una forma de decir: “esto ocurrió”, y sobre todo: “esto no debe repetirse”.

Walter Benjamin hablaba de la historia como una acumulación de ruinas. Para él, el deber del escritor no era organizar el pasado de manera lineal y triunfalista, sino recoger los fragmentos rotos, darles voz, señalar las ausencias. En su visión, el ángel de la historia vuela de espaldas hacia el futuro, contemplando el desastre. La literatura, entonces, no narra desde el centro del poder, sino desde los márgenes, desde lo que no fue dicho.

Testimonios como los de Imre Kertész, Jorge Semprún o Ida Fink, sobrevivientes del horror del siglo XX, nos enseñan que escribir desde las ruinas no significa simplemente recordar, sino resistirse a que el trauma quede reducido a estadística. La escritura se convierte en un modo de preservar lo irrepresentable. No se trata de explicar el sufrimiento, sino de sostenerlo en el lenguaje para que no se disuelva. La literatura no salva a las víctimas, pero las nombra.

También existen ruinas interiores: pérdidas personales, duelos, exilios íntimos que configuran mundos derrumbados. En estos casos, escribir es sostener la memoria de lo que alguna vez fue propio. Es un gesto amoroso, incluso cuando duele. La memoria no siempre consuela; a veces hiere. Pero en esa herida también hay verdad. Y la verdad, aunque sea fragmentaria, tiene valor. El que escribe no pretende reconstruir un pasado intacto, sino recoger lo que queda. Como quien busca pedazos de un vaso roto, no para volver a beber, sino para saber que alguna vez existió.

La escritura que nace en la ruina no busca conclusiones ni moralejas. Es más bien una forma de presencia. Una manera de impedir que todo se borre. Cuando se escribe desde el dolor, desde el exilio, desde el margen, se escribe también desde una conciencia crítica del tiempo. El pasado no es un museo: es un campo de batalla. Por eso la literatura, a veces, es una forma de lucha.

Escribir desde las ruinas es, en última instancia, negarse a olvidar. Es tomar una hoja, un lápiz, una voz, y decir: “aunque todo ha sido destruido, aún tengo palabras”. Y esas palabras, aunque no reconstruyan, aunque no salven, aunque no cambien el curso de la historia, son resistencia. Porque mientras haya quien escriba, la ruina no será total.

“Leer no impide que el mundo caiga, pero en el derrumbe puede ser la mano que evita que uno se suelte.”

— Después del mundo: la literatura como refugio, locura y testimonio

El lector en la trinchera: sobrevivir leyendo

Hay quienes escriben para no morir. Y hay quienes leen por la misma razón. Leer, en ciertos momentos, no es una actividad pasiva, ni un entretenimiento, ni una forma de evasión. Es, más bien, una necesidad profunda, una forma de respirar en medio del ahogo. El lector, en situaciones límite, no busca distracción: busca refugio, sentido, compañía. Busca, tal vez, que alguien le diga que no está solo, que en algún otro lugar del tiempo o del mundo, alguien también sintió este mismo temblor.

Leer en el desastre no es un gesto menor. En los campos de concentración del siglo XX, hubo quienes arriesgaron la vida por conservar un libro. Algunos lo escondían, otros lo memorizaban, lo compartían en voz baja, lo transmitían en fragmentos. La lectura se volvía así una forma de humanidad elemental. No era el contenido lo que importaba —una novela, un poema, un salmo— sino el acto mismo de sostener una palabra entre la muerte.

La lectura es, en este sentido, una trinchera simbólica. No protege el cuerpo, pero abriga el alma. No impide el dolor, pero permite pensarlo. Incluso permite nombrarlo. Porque lo que no se nombra, devora desde adentro. Leer es entonces una forma de resistencia íntima. No hace ruido, no se impone, pero persiste. En los regímenes totalitarios, la censura lo sabe bien: por eso persigue los libros. Porque leer es pensar, y pensar es peligroso para todo sistema que impone una sola voz.

George Steiner dijo que, después de Auschwitz, leer un poema no podía ser lo mismo. Y sin embargo, incluso allí, hubo quienes leyeron. Quienes encontraron en una página arrugada el eco de una voz perdida. Leer no borra el horror, pero lo pone en perspectiva. Ayuda a sobrevivir no porque dé respuestas, sino porque permite seguir formulando preguntas. Leer no salva el mundo, pero a veces salva a alguien.

En situaciones menos extremas, pero igualmente significativas, la lectura también funciona como tabla de salvación. El adolescente que se siente extranjero en su entorno y encuentra en un libro la primera vez que alguien “lo entiende”. La mujer que lee a Clarice Lispector y descubre que su dolor tiene lenguaje. El hombre roto que se topa con una novela y comprende que la fragilidad también puede ser una forma de belleza. En todos esos casos, leer es más que entender: es encontrar un lugar donde habitar.

Leer no es un acto neutro. Quien lee transforma el texto, lo reescribe en su interior, lo convierte en parte de su biografía emocional. Leer, en el fondo, es dialogar con alguien que nunca veremos, pero que nos habla. Y cuando el mundo se cae, esa voz lejana puede ser la única que se mantiene firme. En la guerra, en la enfermedad, en la pérdida, en el encierro, el lector busca entre líneas una razón para seguir.

Hay lecturas que nos marcan para siempre. No porque nos enseñen algo nuevo, sino porque confirman lo que ya sabíamos sin palabras. Nos dicen que no estamos solos, que otros han pasado por el mismo túnel. Y a veces, eso basta. En un mundo que se desintegra, encontrar una frase que nos sostiene es casi un milagro.

Ficciones del fin: lo apocalíptico como umbral simbólico

Toda civilización imagina su propio final. Ya sea en forma de fuego o de hielo, de juicio divino o de colapso ecológico, el fin del mundo ha sido uno de los grandes temas de la literatura desde sus inicios. Sin embargo, estas representaciones no hablan únicamente del futuro: hablan del presente, de nuestros miedos, de nuestros límites, de nuestras preguntas más hondas. El apocalipsis, en la literatura, no es tanto una predicción como una revelación. No anuncia el futuro: desnuda el ahora.

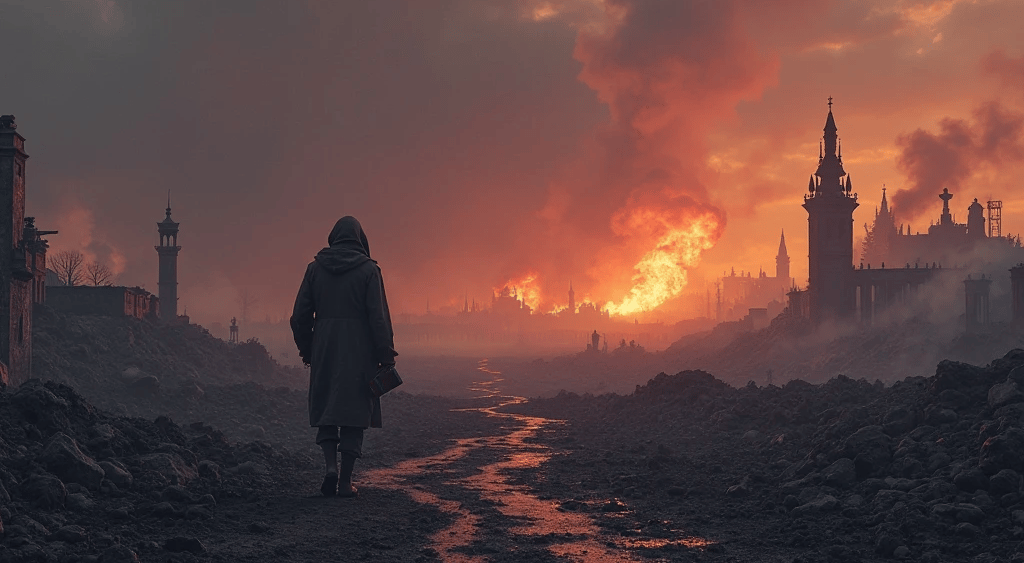

Las ficciones del fin —distopías, relatos postapocalípticos, visiones proféticas— funcionan como espejos deformantes. A través de mundos en ruinas, nos muestran lo que estamos dejando atrás, lo que hemos olvidado o lo que tememos enfrentar. A veces imaginan catástrofes externas: guerras, pandemias, colapsos tecnológicos. Otras veces se centran en la desintegración moral, en la pérdida del lenguaje, en la desaparición de lo humano. Pero en todos los casos hay una constante: algo se ha roto, y alguien —un personaje, una voz, un lector— debe atravesar los restos para encontrar algún sentido.

En La carretera de Cormac McCarthy, por ejemplo, el mundo ha sido reducido a cenizas. No hay esperanza, ni nombres, ni explicaciones. Solo un padre y un hijo que caminan por una tierra quemada, aferrados a un fuego interior que nunca se menciona del todo, pero que sostiene la narración. La novela no ofrece respuestas ni consuelos. Pero su existencia es ya una afirmación: incluso en el fin, el lenguaje puede resistir. Incluso entre escombros, una voz puede decir: “estamos aquí”.

En la tradición judeocristiana, el Apocalipsis no es solo el fin del mundo, sino una revelación. Algo se destruye, sí, pero también algo se muestra. En ese sentido, la literatura apocalíptica no siempre es nihilista: puede ser también un llamado, una advertencia, una forma de despertar. Lo que se cae no es solo el mundo físico, sino una estructura de pensamiento. Y en esa caída, se abre un espacio para algo nuevo, aunque sea incierto.

Autores como Margaret Atwood, José Saramago o Ray Bradbury han explorado, desde distintos ángulos, la caída del mundo como un laboratorio simbólico. No se trata solo de imaginar escenarios extremos, sino de interrogar nuestras formas de vida. ¿Qué pasa con el lenguaje cuando ya no hay quien lo escuche? ¿Qué queda del arte, del amor, de la ética, cuando se borran las instituciones que los sostienen? ¿Qué sentido tiene escribir cuando ya no hay futuro?

Las respuestas no son simples, pero la pregunta insiste. Porque tal vez sea justamente en el borde, en el umbral de lo inhabitable, donde la literatura adquiere su mayor potencia. En lugar de ofrecer soluciones, ofrece relatos. Y esos relatos, aunque oscuros, aunque ásperos, aunque terribles, cumplen una función esencial: nos recuerdan que imaginar el fin es también una forma de no rendirse.

La ficción del fin no es solo un gesto de desesperanza. A veces, es una forma de cuidado. De advertencia. De duelo. De esperanza en negativo. Porque para que algo nuevo pueda surgir, a veces hay que mirar sin parpadear el derrumbe. La literatura no es el fin del mundo. Pero puede ser su crónica. O su reescritura.

“Escribir es elegir qué salvar del fuego, aun sabiendo que el fuego vendrá.”

— Después del mundo: la literatura como refugio, locura y testimonio

La escritura como arca: el arte de salvar lo que se extingue

Cuando algo está a punto de desaparecer, el instinto más primitivo no es simplemente huir, sino preservar. Guardar, aunque sea en fragmentos, lo que se ama, lo que se teme perder, lo que nos define. A lo largo de la historia, la escritura ha cumplido ese papel: ha sido el arca que contiene lo que el mundo deja atrás. No como una cápsula del tiempo exacta, sino como una forma de memoria viva, siempre transformable, siempre vulnerable, pero necesaria.

Salvar no significa congelar. No se trata de fijar el pasado en piedra, sino de permitir que algo sobreviva al paso del tiempo, a la destrucción, al olvido. La literatura es un vehículo inestable pero valiente para esa tarea. En un mundo donde lo efímero manda, escribir es una forma de decir que hay cosas que merecen permanecer. El lenguaje escrito —pese a su fragilidad, a su dependencia de materiales, de traducciones, de lecturas futuras— ha sido el medio más resistente que hemos conocido para luchar contra la desaparición.

Frente a las lenguas que mueren, a las culturas exterminadas, a las historias borradas por los vencedores, la escritura levanta su protesta sutil. No grita, pero insiste. Y esa insistencia es una forma de cuidado. Un poema en náhuatl, una carta desde el exilio, un diario clandestino en una prisión política, un cuento contado en una lengua en extinción: todos ellos son formas de resistencia cultural. Escribir, en estos casos, no es solo crear: es resguardar.

La idea del arca, evocadora de la figura bíblica de Noé, no implica salvación total, sino selección. No todo cabe, no todo se puede rescatar. Pero sí se puede elegir qué preservar: una palabra, una imagen, una canción, un gesto. La escritura elige. Y al hacerlo, funda una ética. ¿Qué vale la pena salvar del desastre? ¿Qué voces no deben ser olvidadas? ¿Qué memorias siguen latiendo incluso cuando ya nadie las escucha?

El escritor, entonces, no es sólo un narrador. Es también un testigo y un cuidador. A veces, incluso un último testigo. En muchas comunidades del mundo, cuando alguien escribe sobre su pueblo, su lengua, sus muertos, lo hace sabiendo que tal vez sea la última vez que alguien lo diga. Y lo hace no por nostalgia, sino por responsabilidad. Por amor. Porque hay cosas que, si no se escriben, desaparecen del todo.

También hay un aspecto íntimo en esta función de la escritura. Cada quien guarda lo que teme perder. Hay quienes escriben sobre sus padres muertos, sobre los amores que se fueron, sobre las ciudades que ya no existen, sobre las formas de mirar que el mundo moderno ha borrado. En esas páginas, hay algo que se conserva. No intacto, no idéntico, pero sí vivo.

La escritura como arca no es garantía de permanencia. Los archivos se queman, los libros se pierden, las lenguas se corrompen. Pero aún así, se escribe. Porque mientras haya alguien que diga “esto merece ser salvado”, algo se sostiene en pie. La escritura no es una muralla contra el tiempo, pero sí una pequeña lámpara que brilla incluso cuando todo lo demás se apaga.

El silencio que queda: lo que no puede escribirse

Hay una frontera en el lenguaje donde las palabras ya no alcanzan. Es el punto donde lo indecible respira entre líneas, donde el vacío no es ausencia, sino posibilidad. En toda gran obra literaria, por más grandilocuente o caudalosa que parezca, existe un momento donde el silencio cobra protagonismo. Es el susurro que acompaña lo que no se dice, lo que no puede decirse, y sin embargo está ahí, con una fuerza que supera incluso a las palabras.

Este silencio no es el de la censura, ni el del olvido. Es un silencio lleno de tensión, de misterio, de sentido oculto. En la literatura, ese silencio puede presentarse en el gesto contenido de un personaje, en un final abrupto, en una escena que se corta sin resolución, en una elipsis que lo transforma todo. Lo que queda fuera del texto también forma parte del texto. Así, el silencio puede ser más expresivo que cualquier monólogo interior.

Autores como Samuel Beckett, Marguerite Duras o incluso Juan Rulfo entendieron que hay verdades que no pueden ser dichas sin traicionar su esencia. No se trata de una incapacidad del lenguaje, sino de su límite natural: lo inefable. En ese espacio, la literatura se encuentra con lo sagrado, con lo abismal, con lo puramente humano. El lector atento sabe reconocer este hueco y sabe también que no está vacío.

El silencio también es una forma de resistencia. En un mundo saturado de discursos, de ruido, de producción constante de mensajes, callar puede ser un acto estético, político o ético. No escribirlo todo, no explicarlo todo, no completarlo todo: ese es uno de los grandes gestos de confianza en el lector. El escritor que deja espacios en blanco invita a una participación activa. El lector ya no es un consumidor, sino un co-creador del sentido.

Hay silencios que narran mejor que cualquier descripción. El silencio de la madre de Kafka, que no aparece. El silencio de Bartleby que dice: “Preferiría no hacerlo”. El silencio de Ulises al llegar a Ítaca. El silencio de los campos en Pedro Páramo. Todos estos silencios son carga simbólica, huella viva, herida abierta. No hay literatura verdadera sin este abismo mudo.

Incluso nosotros, al escribir o leer, nos enfrentamos a un límite. No podemos nombrarlo todo. No deberíamos. Hay experiencias humanas que no deben tocarse con palabras sin profanarlas. Lo que no se puede escribir, eso también nos escribe a nosotros.

“A veces, lo más profundo que puede decir un texto es lo que decide no decir.”

Este último silencio, que se instala al final de una novela o al borde de un poema, es también un llamado. Una invitación a mirar más allá del lenguaje, a escuchar lo que vibra detrás de las palabras. Tal vez, en esa escucha, el lector no encuentre respuestas, pero sí una forma nueva de habitar el mundo.

Bibliografía

Agamben, Giorgio. Homo Sacer: El poder soberano y la nuda vida. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2015.

Benjamin, Walter. Tesis sobre la filosofía de la historia. Ediciones Era, 2009.

Beckett, Samuel. Esperando a Godot. Editorial Anagrama, 2017.

Foucault, Michel. Historia de la locura en la época clásica. Siglo XXI Editores, 2011.

Levi, Primo. Los hundidos y los salvados. Ediciones Salamandra, 2014.

McCarthy, Cormac. La carretera. Anagrama, 2010.

Pizarnik, Alejandra. Los trabajos y las noches. Ediciones de la Flor, 2012.

Steiner, George. Después de Babel: aspectos del lenguaje y la traducción. Ediciones Siglo XXI, 1998.

Sontag, Susan. Contra la interpretación. Ediciones Lumen, 2014.

Woolf, Virginia. Diarios. Ediciones Alba, 2017.