Arte y resistencia: la caricatura política en el México del siglo XIX

"El humor es la forma más civilizada de la desesperación." — Oscar Wilde, A Woman of No Importance (1893)

En 1826 apareció en la Ciudad de México uno de los primeros periódicos en incluir caricaturas políticas: El Iris. Con trazos simples pero cargados de ironía, sus grabados retrataban a personajes públicos en situaciones ridículas, lo que provocó tanto la risa del pueblo como la furia de los censores. Desde entonces, la caricatura se convirtió en un arma visual que ninguna autoridad pudo controlar del todo.

Arte y resistencia:

la caricatura política en el México del siglo XIX

Sabak' Che

Abstract

Este ensayo explora el papel de la caricatura política en el México del siglo XIX como un espacio de resistencia cultural y social. A través de grabados y litografías difundidos en periódicos y plazas públicas, la caricatura se convirtió en un arma visual capaz de ridiculizar al poder y democratizar la crítica en una sociedad mayoritariamente analfabeta. Desde las sátiras contra Iturbide y Santa Anna hasta las caricaturas que defendían o atacaban a Juárez, el humor gráfico funcionó como una pedagogía popular que desarmaba la solemnidad del discurso oficial. Aunque enfrentó censura, la caricatura sobrevivió por su capacidad de circular entre el pueblo y fijar en la memoria colectiva imágenes imborrables. Su legado trascendió el siglo XIX y encontró continuidad en la obra de José Guadalupe Posada y en la caricatura contemporánea, que hoy, en formatos digitales, mantiene viva la tradición de cuestionar al poder a través de la risa.

"El humor es la forma más civilizada de la desesperación."

— Oscar Wilde, A Woman of No Importance (1893)

El lápiz como arma

En el México del siglo XIX, donde los discursos políticos estaban reservados a las élites letradas y la oratoria se desplegaba en congresos, púlpitos o plazas, apareció un medio inesperado que desestabilizó la solemnidad del poder: la caricatura. Con apenas unas líneas deformadas, un grabador podía ridiculizar a un gobernante con mayor eficacia que páginas enteras de discursos incendiarios. La caricatura no solo era arte: se convirtió en un arma visual capaz de derribar reputaciones y encender risas colectivas que escondían, en su trasfondo, un gesto de resistencia.

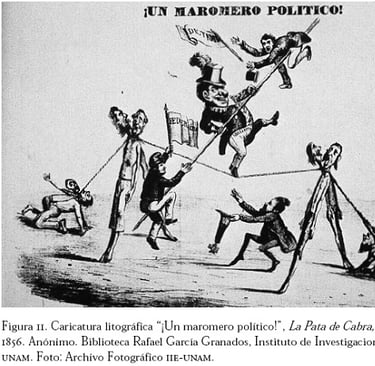

La prensa fue el vehículo que dio vida a este fenómeno. En 1826, El Iris se convirtió en uno de los primeros periódicos mexicanos en difundir caricaturas políticas. No eran dibujos sofisticados en términos técnicos, pero sí mordaces, dotados de una elocuencia popular que hacía temblar a los aludidos. La imprenta de la época, que ya utilizaba la técnica del grabado y, más tarde, la litografía, permitió que estas imágenes circularan con rapidez. No se trataba de arte para salones refinados, sino de un arte al servicio de la calle, hecho para ser leído por todos, incluso por aquellos que no sabían leer.

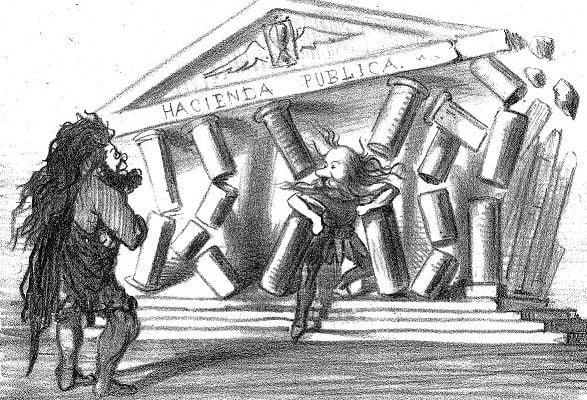

El trazo humorístico tenía, además, un doble filo: al tiempo que hacía reír, lograba sembrar duda e incredulidad hacia las figuras de autoridad. Un político, un militar o un clérigo representado con nariz desproporcionada, cuerpo enano o aspecto grotesco se transformaba en objeto de burla pública. La caricatura minaba la autoridad simbólica del poder, esa aura de respeto que la palabra solemne buscaba imponer. Era la risa lo que desarmaba; la burla, lo que dejaba desnudo al gobernante.

Al mismo tiempo, la caricatura dialogaba con la idea de libertad que recorría los aires de la independencia. Mientras se hablaba de soberanía en las constituciones y se peleaba por ella en los campos de batalla, los caricaturistas ofrecían otro tipo de emancipación: la libertad de señalar, de nombrar al poder con trazos deformados, de exponer lo ridículo detrás de lo solemne. Allí radicaba su fuerza política: no era una mera diversión gráfica, sino una manera de abrirle espacio al pueblo en un terreno que hasta entonces había estado dominado por la palabra oficial.

En este sentido, el lápiz y el buril fueron tan revolucionarios como las armas. No mataban, pero herían; no derrocaban gobiernos, pero desgastaban símbolos. Como diría más tarde el escritor inglés George Orwell: “Toda broma es una pequeña revolución”. La caricatura del siglo XIX mexicano, aún incipiente, sentó las bases de una tradición de sátira política que nunca abandonaría el imaginario nacional.

La mordaza oficial nunca logró silenciar la risa del pueblo.

Entre la censura y la sátira

Si la caricatura era un arma, no tardaron en aparecer quienes intentaron desarmarla. El siglo XIX mexicano estuvo marcado por una constante tensión entre libertad y censura. Cada nuevo gobierno, desde el Imperio efímero de Iturbide hasta las presidencias de Santa Anna y Juárez, buscó controlar el discurso público y contener la crítica. La prensa escrita fue vigilada, amenazada y, en ocasiones, clausurada. Pero había algo escurridizo en la caricatura: aunque los periódicos podían ser confiscados, la risa generada por un dibujo ya no podía borrarse de la memoria colectiva.

Los caricaturistas aprendieron pronto a moverse entre la mordaza y la astucia. Si el censor prohibía una crítica directa, el humor gráfico recurría a los disfraces simbólicos. Un político podía ser representado como un gallo desplumado, un burro con charreteras militares o un cura de rostro hinchado por la gula. Las alegorías permitían decir sin decir, señalar sin nombrar. El público entendía perfectamente el mensaje, mientras el censor, en ocasiones, debía fingir no comprenderlo para no quedar ridiculizado él mismo.

Los gobiernos intentaron diversas estrategias: multas a los impresores, decomiso de materiales, encarcelamiento de editores. Sin embargo, la caricatura sobrevivía porque pertenecía al terreno de lo popular. Si un número era retirado de circulación, el dibujo ya había sido comentado en cafés, descrito en las calles, memorizado por los lectores. La imagen tenía una velocidad de transmisión que superaba a cualquier decreto. En una sociedad mayoritariamente analfabeta, la caricatura se convertía en un lenguaje común que no necesitaba intermediarios.

No era solo burla: era resistencia cultural. Allí donde la palabra estaba vigilada, la caricatura encontraba grietas. Allí donde el discurso oficial imponía solemnidad, el humor respondía con irreverencia. Esta tensión constante entre la mordaza oficial y la risa popular fue el motor que dio fuerza a la caricatura política del siglo XIX. La sátira no se rendía: mutaba, se enmascaraba, regresaba con otro trazo más mordaz aún.

Al final, la censura parecía alimentar a la caricatura en vez de destruirla. Mientras más se prohibía, más ingenioso se volvía el humor gráfico; mientras más se intentaba callar, más resonaban las carcajadas populares. Era, en cierto sentido, una batalla desigual: la rigidez de la norma contra la flexibilidad del ingenio. Y siempre, tarde o temprano, el ingenio encontraba el modo de escapar.

Como escribió el filósofo alemán Friedrich Schiller: “Contra la estupidez, los propios dioses luchan en vano.” En el México decimonónico, esa “estupidez” era la pretensión de controlar la risa; y los caricaturistas, con sus trazos libres, demostraron que la sátira podía ser más fuerte que cualquier decreto.

Retratar al enemigo

La caricatura política mexicana del siglo XIX no fue abstracta ni distante: tuvo rostros, cuerpos y símbolos muy concretos. Los enemigos eran dibujados sin piedad, y cada trazo buscaba fijar en la memoria popular una versión grotesca de los líderes políticos. Era, en esencia, una guerra de imágenes: si el poder construía retratos solemnes en óleos, bustos y litografías oficiales, la caricatura respondía con la parodia y la deformación.

Agustín de Iturbide, proclamado Emperador en 1822, fue uno de los primeros grandes blancos. En los grabados satíricos aparecía como un monarca ridículo, exagerando sus pretensiones de grandeza, con coronas que parecían demasiado grandes para su cabeza o en poses teatrales que subrayaban su vanidad. La caricatura desmontaba así la majestuosidad imperial y lo reducía a un personaje risible, indigno de la solemnidad que buscaba imponerse.

Más tarde, Antonio López de Santa Anna se convirtió en uno de los personajes más caricaturizados del siglo. Sus constantes regresos al poder, sus derrotas militares y sus actitudes autoritarias lo hicieron blanco perfecto del humor gráfico. Unas veces era dibujado como un charlatán, otras como un militar inflado de orgullo, y en más de una ocasión como un oportunista que se adaptaba al viento de turno. Incluso la pérdida de su pierna fue utilizada en caricaturas que, aunque crueles, reforzaban la percepción popular de un gobernante contradictorio y vulnerable.

Benito Juárez, en contraste, recibió tanto ataques como elogios en el terreno de la caricatura. Sus detractores lo representaban como un hombre de baja estatura rodeado de símbolos desmesurados, para ridiculizar la brecha entre su figura física y su peso político. Pero también surgieron caricaturas que lo defendían, mostrando a sus enemigos conservadores como frailes obesos, demonios con sotana o políticos convertidos en ratas. En ambos casos, el retrato deformado servía como arma: ya fuera para minar su figura o para consolidarla frente a sus adversarios.

Los recursos eran variados: cuerpos desproporcionados, cabezas gigantes, máscaras que revelaban la falsedad del personaje, e incluso transformaciones en animales. Los políticos podían aparecer convertidos en gallinas cobardes, cerdos glotones o perros serviles. Estos símbolos eran entendidos de inmediato por el pueblo: no hacía falta explicación alguna, pues la caricatura apelaba a un imaginario compartido de vicios y virtudes.

En este terreno, la caricatura se convirtió en propaganda tanto como en crítica. No solo ridiculizaba al enemigo, también exaltaba a los aliados, ofreciendo un relato visual paralelo al discurso escrito. Así, el arte gráfico se volvía parte activa de la disputa por el poder: un campo de batalla simbólico donde la imagen podía inclinar simpatías o despertar rechazos.

En última instancia, la caricatura fue más que un chiste gráfico: fue un espejo deformante donde los políticos se reconocían, aunque no quisieran. Y ese reconocimiento, teñido de burla, podía ser más doloroso que la más aguda de las críticas escritas.

La caricatura no necesitaba letras: sus trazos hablaban a todos.

El pueblo como lector de imágenes

En el México del siglo XIX, la mayoría de la población era analfabeta. Las constituciones, los decretos y los discursos circulaban solo entre minorías letradas, pero la caricatura rompía esa barrera. Bastaba una hoja impresa, un muro pintado o un volante en manos de un pregonero para que el pueblo se convirtiera en lector, aunque no conociera las letras. El lenguaje de la imagen era directo, inmediato, universal.

Las plazas públicas, los mercados y las calles fueron los escenarios naturales de esta circulación. Un grabado colgado en la entrada de una imprenta o pegado en una pared atraía a grupos de curiosos que lo comentaban, lo interpretaban y lo transmitían de boca en boca. Así, la caricatura no solo informaba: creaba comunidad. La risa compartida era también una forma de reconocimiento colectivo, una manera de decir: “Todos sabemos de quién se trata y todos entendemos la burla.”

El humor gráfico funcionaba como una pedagogía política popular. Mientras los periódicos serios discutían enredadas cuestiones constitucionales, la caricatura resumía en un gesto grotesco la esencia de un conflicto: un gobernante codicioso, un militar inepto, un clérigo abusivo. El trazo exagerado era suficiente para fijar una idea en la memoria del espectador. No era necesario leer largas argumentaciones: la imagen golpeaba de inmediato, quedaba grabada en el recuerdo y podía repetirse oralmente, como si fuera un cuento o un chisme ilustrado.

Este acceso directo otorgó a las caricaturas una fuerza que los gobiernos temían. La crítica escrita podía refutarse, pero la imagen no. Un retrato ridículo no admitía defensa: cuanto más se intentaba negarlo, más se confirmaba la percepción de debilidad o ridiculez del retratado. De ahí que los caricaturistas fueran vistos como personajes peligrosos, capaces de mover la opinión popular con un par de trazos.

La plaza, entonces, se transformó en un espacio de lectura visual. No hacía falta una escuela: bastaba con mirar y reír. En cierto sentido, la caricatura democratizó la crítica, porque ofrecía al pueblo una herramienta de participación simbólica en la vida pública. Aunque el ciudadano común no pudiera debatir en el Congreso ni escribir editoriales, podía reírse de un dibujo y, en esa risa, encontrar una forma de resistencia.

Al mismo tiempo, esta circulación popular ayudó a consolidar una cultura visual que trascendió las caricaturas. El gusto por lo gráfico, por lo inmediato, por el poder de la imagen, quedó arraigado en la sociedad mexicana. De alguna manera, esa sensibilidad se heredaría a las siguientes generaciones, preparando el terreno para un país en el que la gráfica —de José Guadalupe Posada a los muralistas— sería un lenguaje fundamental de lo político y lo social.

En el siglo XIX, la caricatura fue mucho más que entretenimiento: fue un espejo colectivo en el que el pueblo aprendió a mirarse y a mirar a sus gobernantes. Con lápiz y buril, se inauguraba un modo de participación popular que desbordaba las letras y que, con humor y astucia, mantenía viva la conversación pública.

Herencia de tinta y papel

La caricatura política del siglo XIX no fue un episodio aislado ni una moda pasajera. Fue la semilla de una tradición que se mantuvo viva a lo largo de los siglos y que aún hoy late con fuerza en la prensa mexicana. Aquellos grabados impresos en hojas frágiles de papel, vendidos en esquinas o pegados en muros, marcaron un estilo de crítica que ningún régimen posterior pudo erradicar.

La influencia más clara se observa en la obra de José Guadalupe Posada, quien a finales del siglo XIX y principios del XX llevó el arte gráfico a nuevas alturas. Aunque Posada es recordado principalmente por sus calaveras, sus caricaturas políticas heredaron y perfeccionaron los recursos de los caricaturistas anteriores: la deformación grotesca, la sátira de las élites, la capacidad de hablarle directamente al pueblo. Con él, la tradición del humor gráfico se consolidó como una de las formas más auténticas de resistencia cultural en México.

Pero la herencia va más allá de nombres concretos. La caricatura enseñó al país que la risa podía ser un lenguaje político, que la burla podía desarmar discursos solemnes y que el dibujo podía actuar como un documento tan influyente como un texto o un decreto. Esa lección se transmitió al siglo XX en las revistas satíricas, en los periódicos de oposición, en los muros pintados por colectivos y hasta en la gráfica popular que acompañó a los movimientos sociales.

En el presente, cuando las caricaturas conviven con memes y sátiras digitales, todavía resuena el eco de aquel siglo XIX en que el lápiz fue un arma. La inmediatez del humor gráfico en redes sociales, la circulación veloz de imágenes críticas y la capacidad de una simple deformación para ridiculizar al poder son herederas directas de aquella tradición. El papel fue reemplazado por pantallas, pero la esencia sigue intacta: la caricatura como espacio de resistencia frente al discurso oficial.

Lo notable es que esta continuidad demuestra que la caricatura no es un mero adorno cultural, sino una necesidad social. En tiempos de crisis o autoritarismo, regresa con fuerza; en épocas de transición, acompaña los debates; en los momentos de mayor solemnidad, recuerda que el poder no está exento de la risa.

Así, aquella arma de tinta y papel del siglo XIX sigue vigente, aunque con nuevas formas y soportes. Lo que permanece inmutable es la certeza de que ningún gobernante, por fuerte que se crea, puede resistir indefinidamente al filo de una pluma que lo ridiculiza. La caricatura, ayer como hoy, sigue recordándonos que el poder no es intocable, y que el humor, por más ligero que parezca, puede convertirse en la más seria de las resistencias.

Bibliografía

Aguilar Ochoa, Arturo. La caricatura política en México: del siglo XIX al XXI. México: Fondo de Cultura Económica, 2018.

Debroise, Olivier. Fuga mexicana: un recorrido por la fotografía en México. México: CONACULTA, 1994.

Hamill, Hugh. The Hidalgo Revolt: Prelude to Mexican Independence. Gainesville: University of Florida Press, 1966.

Monsiváis, Carlos. Los mil y un velorios: crónica de la nota roja. México: Era, 1994.

Pérez Montfort, Ricardo. Estampas de nacionalismo popular mexicano: Ensayos sobre cultura popular y nacionalismo. México: CIESAS, 2003.

Tenorio Trillo, Mauricio. Artilugio de la nación moderna: México en las exposiciones universales, 1880-1930. México: Fondo de Cultura Económica, 1998.