Andy Warhol o el esplendor de lo vacío: un espejo roto ante el arte

En el futuro, todos serán famosos durante quince minutos.

Andy Warhol o el esplendor de lo vacío:

un espejo roto ante el arte

Sabak' Che

En el futuro, todos serán famosos durante quince minutos.

—Andy Warhol

Introducción: Entre el brillo y la sombra

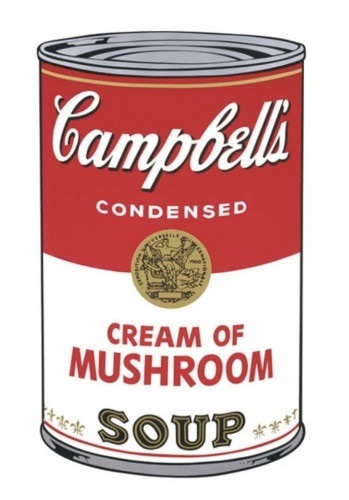

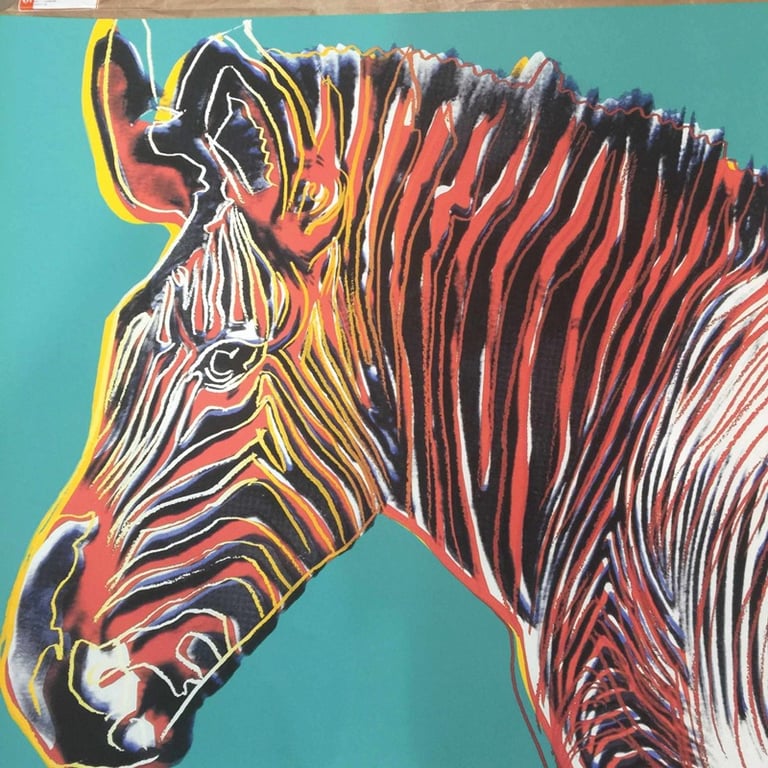

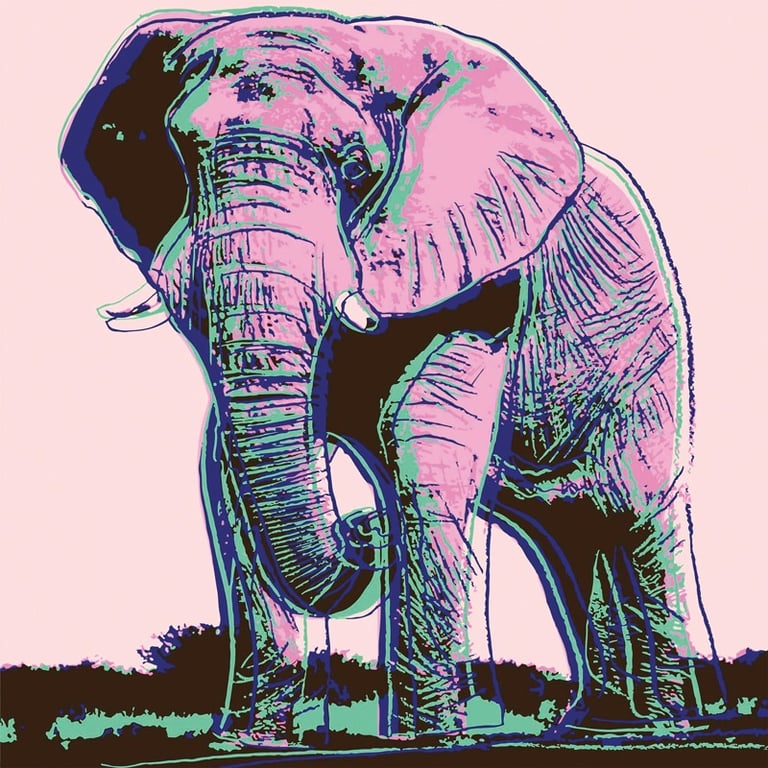

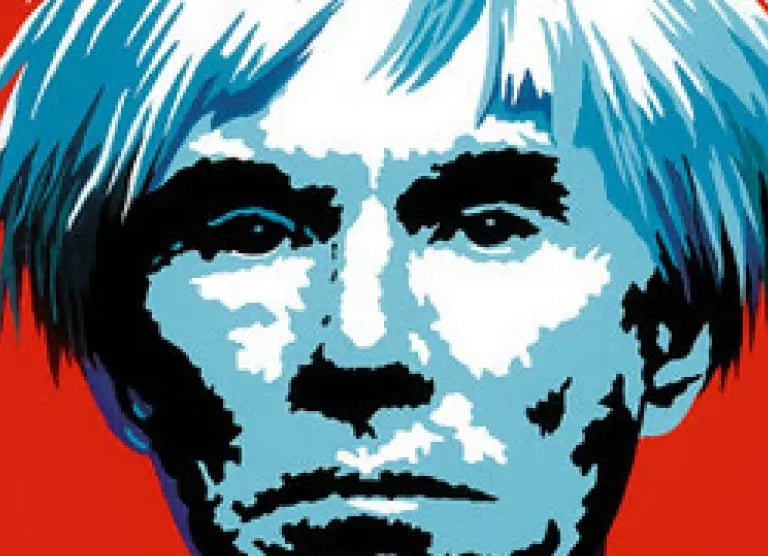

Andy Warhol no pintaba paisajes ni rostros íntimos: reproducía latas, estrellas y productos del supermercado como si fueran íconos religiosos de un nuevo culto. Su pincel fue la máquina, su paleta el anuncio, y su lienzo el rostro maquillado de una cultura obsesionada con la imagen. Bajo el barniz de lo superficial, en la repetición de lo trivial, se esconde una mirada aguda, casi dolorosa, sobre el mundo moderno: un mundo donde lo visible ha devorado lo invisible, donde el arte se disfraza de mercancía y la mercancía de arte.

En Warhol hay una mezcla inquietante de frialdad y fulgor. Su obra parece no decir nada, pero no deja de hablar. Una sopa, una celebridad, una flor artificial: todo es espejo, todo es signo. El artista se convierte en un espectador distante que nos muestra el brillo de lo banal con la misma solemnidad con la que otros pintaron dioses. Y sin embargo, bajo esa superficie plastificada, palpita una pregunta: ¿qué somos cuando todo lo que nos rodea es imagen, copia, eco?

Este ensayo busca caminar por ese filo entre la luz y la sombra que Warhol supo transitar con maestría. No se trata solo de contar su historia o analizar su estilo, sino de entrar en diálogo con su mundo, con sus silencios y sus repeticiones, con su manera de mirar y de no mirar al mismo tiempo. A través de su obra, exploraremos una forma de belleza que no busca emocionar, sino reflejar. Una belleza fría, industrial, pero cargada de sentido.

Aquí, en el reflejo metálico de sus creaciones, descubriremos algo más que latas y rostros: encontraremos el retrato inquietante de una época —la nuestra— que convirtió lo efímero en eterno y lo vacío en arte.

Un espejo de aluminio: Andy Warhol y su tiempo

En medio del estruendo de los años cincuenta y sesenta, con la televisión encendida en cada sala y la publicidad cubriendo las ciudades como una segunda piel, emergió una figura delgada, de cabellos platinados y voz lánguida: Andy Warhol. No vino a romper con la cultura de masas, sino a habitarla desde adentro, como quien se sumerge en el espejo y decide quedarse a vivir del otro lado. Fue el artista de una América saturada de consumo, del brillo de los escaparates y el anonimato de las multitudes. Su arte no fue una respuesta contra el sistema, sino un eco sutil que revelaba, desde la superficie, las fisuras de lo cotidiano.

Warhol nació en Pittsburgh en 1928, en una familia de inmigrantes eslovacos. En su infancia conoció la enfermedad, el aislamiento y la devoción católica, elementos que se colaron, disfrazados, en su obra posterior. Fue en Nueva York, sin embargo, donde se convirtió en leyenda. Allí, entre galerías y publicistas, entre celebridades y vagabundos, trazó su camino como ilustrador, cineasta, provocador y —sobre todo— como un nuevo tipo de artista: uno que ya no se miraba en el museo, sino en la televisión, en los tabloides, en el envase brillante de una Coca-Cola.

El Pop Art, movimiento del que Warhol fue emblema, no pretendía mirar la realidad con nostalgia ni con juicio, sino capturarla tal como se presentaba: directa, colorida, múltiple. Frente al expresionismo abstracto, que clamaba por la profundidad del alma y la angustia del artista, Warhol ofreció una imagen neutra, sin emoción aparente. Donde Pollock se deshacía en manchas furiosas, Warhol estampaba retratos de celebridades. Donde Rothko buscaba el infinito en el color, Warhol nos devolvía el rostro repetido de Marilyn.

Pero no era ingenuidad ni frialdad lo que motivaba esa estética: era lucidez. Warhol comprendió que el arte del siglo XX debía hablar el idioma de su tiempo, y ese idioma estaba hecho de logos, de titulares, de envases, de sueños industrializados. En una era en que lo visual se convertía en verdad y lo efímero en deseo, su obra operó como un espejo de aluminio: brillante, pulido, sin profundidad… pero capaz de devolvernos el rostro exacto de nuestra época.

A través de sus imágenes silenciadas por el color y la repetición, Warhol no solo reflejaba la cultura que lo rodeaba: la amplificaba, la congelaba, la convertía en ícono. Y al hacerlo, nos revelaba que el arte podía ser también un gesto mínimo, una superficie perfectamente calculada para que cada uno proyecte en ella su propio vacío, su propia fascinación.

La belleza en serie: la estética de la repetición

Andy Warhol repitió a Marilyn Monroe hasta el agotamiento. La multiplicó como si cada impresión fuera un eco distinto de la misma sonrisa congelada. Hizo lo mismo con Elvis, con Jackie Kennedy, con latas de sopa y botellas de Coca-Cola. Uno podría pensar que se trataba de un gesto frío, mecánico, sin alma. Pero en esa repetición —tan parecida al zumbido de una ciudad, al algoritmo de la publicidad o al lenguaje de los sueños— hay algo profundamente humano: una forma de decir que, en el mundo moderno, la identidad no es más que una imagen repetida.

Warhol no buscaba la novedad; buscaba el reflejo. El arte, para él, no era un acto de invención, sino de reproducción. Así como las fábricas producen en serie los objetos que llenan los estantes, Warhol transformó su estudio —la célebre Factory— en una línea de ensamblaje artística. Ser original no era su preocupación. “Me gustaría ser una máquina”, decía. No por falta de sensibilidad, sino porque comprendía que la sensibilidad había cambiado de forma: ya no se encontraba en el trazo singular del artista atormentado, sino en la neutralidad del arte como espejo cultural.

En obras como Marilyn Diptych o One Hundred Soup Cans, la repetición funciona como un rito visual. Cada imagen, al ser replicada, pierde algo y gana otra cosa. Lo familiar se vuelve extraño. Lo glamoroso se desgasta. En lugar de acercarnos al objeto, la repetición nos distancia de él, como si nos obligara a mirar no la imagen sino el vacío entre cada copia. Lo que parece idéntico, en realidad está lleno de variaciones sutiles, como si cada Marilyn llevara una tristeza distinta bajo el maquillaje fluorescente.

Desde una perspectiva más filosófica, esta estética del duplicado dialoga con una idea inquietante: que en el mundo de las apariencias, lo real ha sido suplantado por sus representaciones. Warhol anticipa el simulacro, el espectáculo, el consumo de símbolos. Sus obras no son críticas explícitas, pero tampoco celebraciones ingenuas. Son superficies lisas donde el espectador debe decidir qué ve: una crítica ácida o una rendición ante el sistema. Tal vez ambas.

La belleza, en el mundo de Warhol, no es única ni profunda. Es plana, múltiple, intercambiable. Y sin embargo, hay en ella una poesía sorda, un ritmo hipnótico, una manera de convertir lo banal en místico. En la repetición, lo cotidiano se vuelve arte. Y el arte, quizás, nos devuelve la mirada con una sonrisa de lata.

Ídolos de neón: fama, consumo y espectáculo

Andy Warhol entendió antes que nadie que la fama es un fantasma hecho de luces y repeticiones. Lo dijo con la precisión de quien ya habitaba el siglo XXI desde su esquina de Nueva York: “en el futuro, todos serán famosos por quince minutos”. En ese gesto profético no había ironía, sino una claridad insoportable: el deseo de ser visto se había convertido en el motor oculto de la modernidad. Y Warhol, con su mirada platinada y su cámara encendida, no solo lo observó, sino que lo convirtió en arte.

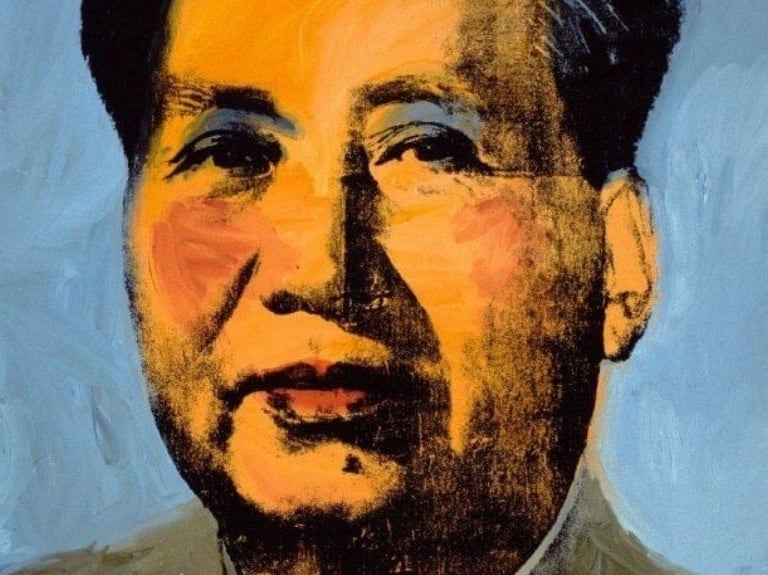

En sus retratos de celebridades —Marilyn, Liz, Elvis— no hay biografía ni emoción. Son rostros congelados, maquillados por la cultura del espectáculo. Warhol los disuelve en color, los repite hasta que dejan de ser personas y se transforman en signos. No nos habla de ellos, sino de lo que representan: el deseo colectivo de inmortalidad, de belleza, de reconocimiento. Fama como simulacro, como ilusión compartida. El ídolo de neón no brilla por lo que es, sino por lo que proyectamos sobre él.

En este sentido, Warhol es profundamente contemporáneo. Su obra anticipa la lógica de las redes sociales, el culto a la imagen, el reinado de lo viral. Pero no lo denuncia con furia: lo observa con una mezcla de fascinación y vacío. Guy Debord, en su teoría de la sociedad del espectáculo, hablaba de un mundo en el que lo real se ha desplazado por sus representaciones, donde lo vivido es sustituido por una versión mediada, estetizada, consumible. Warhol no lo contradice. Lo convierte en superficie pictórica.

Así, cada rostro en su obra no es un retrato, sino un espejo. Nos devuelve nuestra propia necesidad de ser vistos, deseados, consumidos. El artista, convertido él mismo en estrella, se despersonaliza hasta convertirse en marca. Su vida se vuelve producto. Su muerte, parte del relato. La figura del artista tradicional —romántico, solitario, rebelde— se disuelve en Warhol como una fotografía sumergida en ácido. En su lugar queda una figura fría, calculadora, ambigua: el artista como espectáculo.

La obra de Warhol no nos invita a mirar hacia adentro, sino hacia afuera: hacia los escaparates, las pantallas, las portadas de revista. Allí es donde ocurre lo sagrado, lo mítico. La fama se vuelve religión pop, y Warhol es su profeta de pocos gestos. En lugar de predicar, repite. En lugar de condenar, refleja. No quiere que lo admiremos: quiere que nos reconozcamos en el reflejo brillante y sin profundidad de la imagen que adoramos.

El rostro sin rostro: Warhol y la desaparición del yo

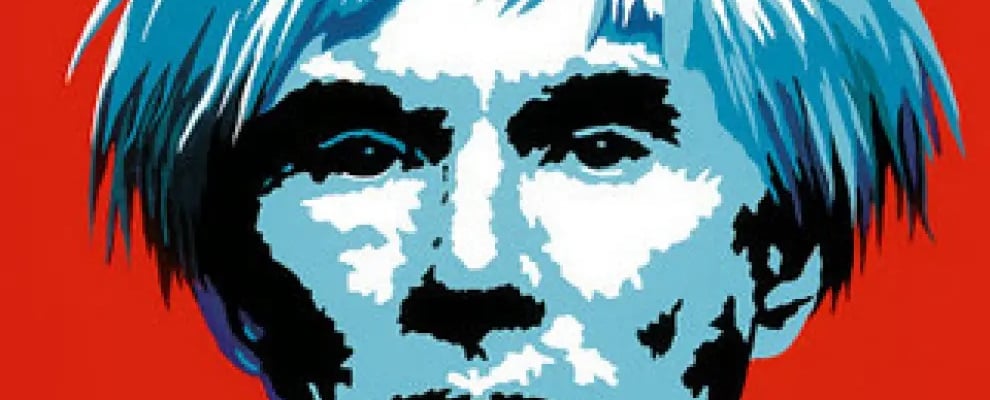

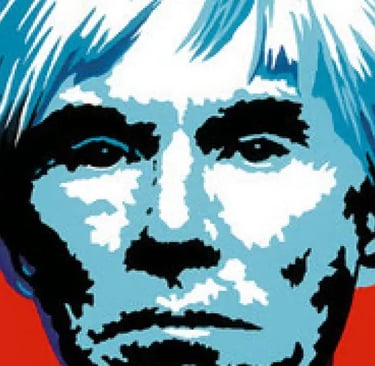

Andy Warhol hablaba poco, respondía con frases breves, se escondía tras sus gafas oscuras y su peluca plateada. Parecía un fantasma caminando entre celebridades, un testigo silencioso de su propia leyenda. Pero esa máscara no era un disfraz, era parte de su arte. El yo, para Warhol, no era un centro desde el cual se irradiaba el arte, sino una superficie más que podía ser borrada, multiplicada, vendida o reproducida.

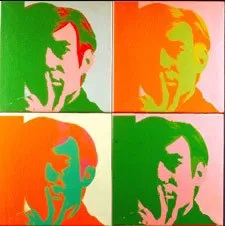

En sus autorretratos no hay psicología, ni búsqueda interior, ni confesión. Hay un rostro vacío, artificial, casi un signo más entre tantos otros. Warhol no se pinta para contarse, sino para desaparecer en la imagen. En lugar de revelarse, se borra. En su obra, el sujeto moderno no es un ser profundo, sino un contorno relleno de signos. El yo se convierte en marca, en producto, en ícono… o en nada.

Esta desaparición del yo, lejos de ser una negación, es una forma de disolución en lo colectivo. Warhol no se siente diferente del resto: es como todos. Le gusta lo que a todos les gusta. Come lo que todos comen. Piensa como piensa la televisión. En lugar de resistir al sistema, se vuelve parte del sistema. Y desde dentro, lo revela.

Aquí el arte se aleja del drama interior, de la angustia existencial. En lugar de gritar, Warhol susurra. En lugar de confesar, repite. En lugar de exhibir su alma, nos ofrece su superficie. Y en esa superficie lisa, brillante, anónima, descubrimos una verdad inquietante: que en una época saturada de imágenes, el yo ya no es un misterio, sino una construcción. Una máscara que cambia con la luz.

Los filósofos posmodernos hablaron de la muerte del sujeto, de la disolución del individuo en las redes del lenguaje, el poder, la cultura. Warhol no leyó esos libros, pero lo pintó con precisión escalofriante. Su obra es un acto de desaparición. No hay profundidad, pero hay eco. No hay centro, pero hay reflejo. El artista ya no es el que crea desde su interior, sino el que devuelve, como un espejo neutro, lo que todos quieren ver.

Tal vez por eso Warhol sigue fascinando. Porque en su rostro sin rostro, en su yo que no dice “yo”, se esconde el secreto de una era donde todos quieren ser alguien, pero nadie sabe del todo quién es.

El taller como altar: La Factory y la colectividad creadora

Warhol no trabajaba solo. Su arte no surgía en el aislamiento romántico del genio atormentado, sino en un espacio bullicioso, excéntrico, abierto como una herida: The Factory. Más que un taller, fue un altar urbano donde se adoraban los ídolos de la cultura pop y se experimentaba con las formas, los cuerpos y las drogas. Allí, entre latas de pintura plateada y cámaras de video, nacía una nueva forma de crear: colectiva, híbrida, frenética.

The Factory fue un experimento artístico, pero también humano. No se trataba solo de producir obras, sino de habitar un estado de creatividad continua. Drag queens, cineastas, músicos, poetas, adictos, millonarios, vagabundos: todos podían entrar. Todos podían ser parte de esa danza plateada donde se difuminaban los límites entre arte y vida. Lo que se creaba allí no eran solo objetos, sino atmósferas, relatos, identidades nuevas.

La colectividad no se organizaba de forma jerárquica. Warhol era el centro y, al mismo tiempo, una especie de vacío: observaba, registraba, dejaba hacer. En ese dejar hacer, algo nacía. Una flor de plástico entre las sombras de la ciudad.

En The Factory, Warhol dejó de ser solamente pintor. Fue cineasta, productor musical, editor de revistas, figura de la noche neoyorquina. Sus películas eran largas, estáticas, casi insoportables. En ellas, el tiempo no se acelera, se estanca. Su música —a través de la producción de The Velvet Underground— mezcló el ruido y la poesía, el sexo y la disonancia. En la moda, fue retratista, musa y espejo. Su figura delgada, de rostro inexpresivo, se convirtió en ícono del minimalismo pop.

Cada disciplina lo tocaba y él la devolvía transformada. Su arte no era de frontera, sino de intersección. No había alta ni baja cultura, solo cultura. Todo podía ser parte del altar: un beso filmado, una caja de cereal, una estrella decadente, un ruido blanco.

Más que creador, Warhol fue catalizador. Su arte sucedía entre él y los otros. No necesitaba pintar cada obra, dirigir cada película, escribir cada línea. Su presencia bastaba para que algo se encendiera. The Factory era un templo pagano de la posmodernidad: sin dogma, sin jerarquías, sin purezas. Solo deseo, reproducción, luz de neón y experimentación.

En ese espacio, el arte dejaba de ser objeto para volverse proceso. La obra no estaba solo en la pantalla o el lienzo, sino en la vida compartida, en la transformación cotidiana. Warhol, el artista sin interior, construía exteriores cargados de energía, de pulsos cruzados, de ritos profanos. Allí, entre papel de aluminio y cinta magnética, el arte dejó de buscar verdades eternas. Comenzó a reflejar el instante.

Una flor de plástico bajo el cielo del arte

Andy Warhol fue una contradicción envuelta en celofán. Su obra, tan clara en apariencia, está llena de zonas borrosas, ambigüedades brillantes y silencios que suenan como gritos. Como una flor de plástico —hermosa, artificial, eterna—, su figura se yergue bajo el cielo del arte contemporáneo con una mezcla de deslumbramiento y sospecha. ¿Fue un crítico agudo del sistema o su sirviente más obediente? ¿Denunció el vacío o lo celebró con champaña?

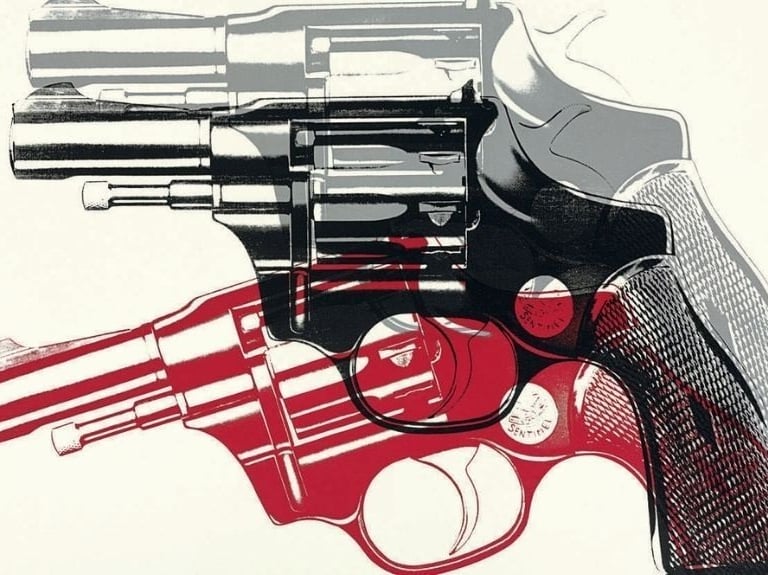

En Warhol conviven el vacío y la saturación. Sus obras no “significan” en el sentido tradicional; no transmiten un mensaje moral o un grito político evidente. Sin embargo, están impregnadas de sentido. En ellas se revela un mundo donde el artificio ha reemplazado a la esencia, donde las emociones se compran en frascos y los sueños se envasan en latas.

Warhol fue un artista profundamente frío, y sin embargo, su obra emociona. Fue superficial por decisión estética, pero esa superficie actúa como espejo: nos muestra el fondo de una sociedad obsesionada con la imagen, la fama y el consumo. Él mismo era parte de esa paradoja: tímido hasta el mutismo, se transformó en personaje público; esquivó la profundidad, pero creó una obra que nos obliga a cuestionarnos.

Muchos críticos se han preguntado si Warhol estaba del lado de la crítica o de la complicidad. Su estilo nunca fue acusatorio: no señalaba con el dedo, no proclamaba verdades, no moralizaba. Solo mostraba. Repetía. Iluminaba con neón lo que otros preferían ocultar en la penumbra.

¿Y si esa era precisamente su forma de crítica? Mostrar tanto una imagen —una y otra vez— que se vuelve insoportable. Presentar el rostro de Marilyn hasta que deje de ser bello. Hacer visible lo invisible: la vacuidad detrás del glamour, la muerte detrás del consumo.

Pero también hay gozo en su obra. Un gozo brillante, escandaloso, superficial. Warhol no despreciaba el pop: lo adoraba. No rechazaba la mercancía: la convertía en objeto sagrado. En él, la crítica y la celebración se funden. No hay distancia irónica, sino fusión. Él es el espectáculo, y al mismo tiempo, su espectro.

Warhol no es solo un artista de su tiempo: es su síntoma más visible. En su obra se condensa la lógica del capitalismo tardío, la cultura de masas, el poder de la imagen, la disolución del yo. Es, en cierto modo, un espejo roto que refleja todas las fragmentaciones de la modernidad.

Pero también es una síntesis. En su figura se entrecruzan las tensiones del siglo XX: arte y mercado, individualidad y masa, belleza y repetición, espiritualidad y consumo. Warhol no resuelve estas tensiones: las habita. Es el artista que, sin hablar demasiado, lo dijo todo.

Bajo ese cielo donde las estrellas son fugaces y los dioses llevan maquillaje, Warhol floreció. Una flor de plástico: inmortal, brillante, artificial... y, por eso mismo, profundamente humana.

El arte como espejo roto

Andy Warhol no quiso cambiar el mundo: prefirió mostrarlo tal como era. Con su voz apagada y su mirada cubierta de gafas, nos entregó un espejo, pero no uno entero y limpio, sino un espejo roto. Fragmentado. Uno donde cada pedazo refleja una parte del rostro contemporáneo: la fama, el deseo, la repetición, el olvido, el artificio.

A lo largo de su obra, Warhol nos enfrenta con una verdad incómoda: el arte ya no es el lugar del alma, sino del espectáculo. Ya no nace del dolor sublime del genio solitario, sino del zumbido constante de la cultura de masas. Su pincel es la pantalla. Su musa, la mercancía. Su templo, el supermercado. Y aun así, su obra está viva, palpitante, cargada de preguntas que todavía no sabemos responder.

Warhol es el artista que no juzga, pero que incomoda. Que no predica, pero que expone. Que parece reírse, pero nos deja en silencio. Su legado no se mide por una técnica ni por un estilo, sino por su capacidad de haber captado el pulso de un tiempo —su brillo y su vacío— con una precisión casi dolorosa.

Hoy, en un mundo donde todo se graba, se publica y se comparte al instante; donde la fama dura quince segundos y la imagen lo es todo, Warhol no ha perdido vigencia. Al contrario, se ha vuelto más claro, más necesario. Es un oráculo involuntario del presente.

Quizá ese sea su mayor logro: no haber hecho arte sobre su época, sino haber sido su época. Un testigo mudo, un actor disfrazado, un santo laico de lo artificial. Y en ese gesto —frágil y eterno— dejó en nosotros la pregunta más honda: ¿qué queda del ser cuando todo es imagen?

Warhol no nos da respuestas. Nos deja con el espejo. Roto. Brillante. Irónico. Y en cada fragmento, quizás, un reflejo nuestro.

Bibliografía

Bourriaud, Nicolas. Estética relacional. Adriana Hidalgo Editora, 2008.

Danto, Arthur C. Después del fin del arte. Paidós, 1999.

Foster, Hal. El retorno de lo real. Akal, 2001.

Gasset, José Ortega y. La deshumanización del arte. Revista de Occidente, 1925.

Jameson, Fredric. El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío. Paidós, 1991.

Koestenbaum, Wayne. Andy Warhol. Penguin Lives, 2001.

Lippard, Lucy. Six Years: The Dematerialization of the Art Object. University of California Press, 1973.

Warhol, Andy. The Philosophy of Andy Warhol: From A to B and Back Again. Harcourt Brace, 1975.